1. はじめに

表2-1の喫緊の課題の9番目「離職率が高い」は、折角の縁があって入社した社員が、短期間で離職するという中小企業にとっては深刻極まりない課題なのですが、その背景には、数えきれない要因が存在し、最も難しい経営課題ではないかと思います。

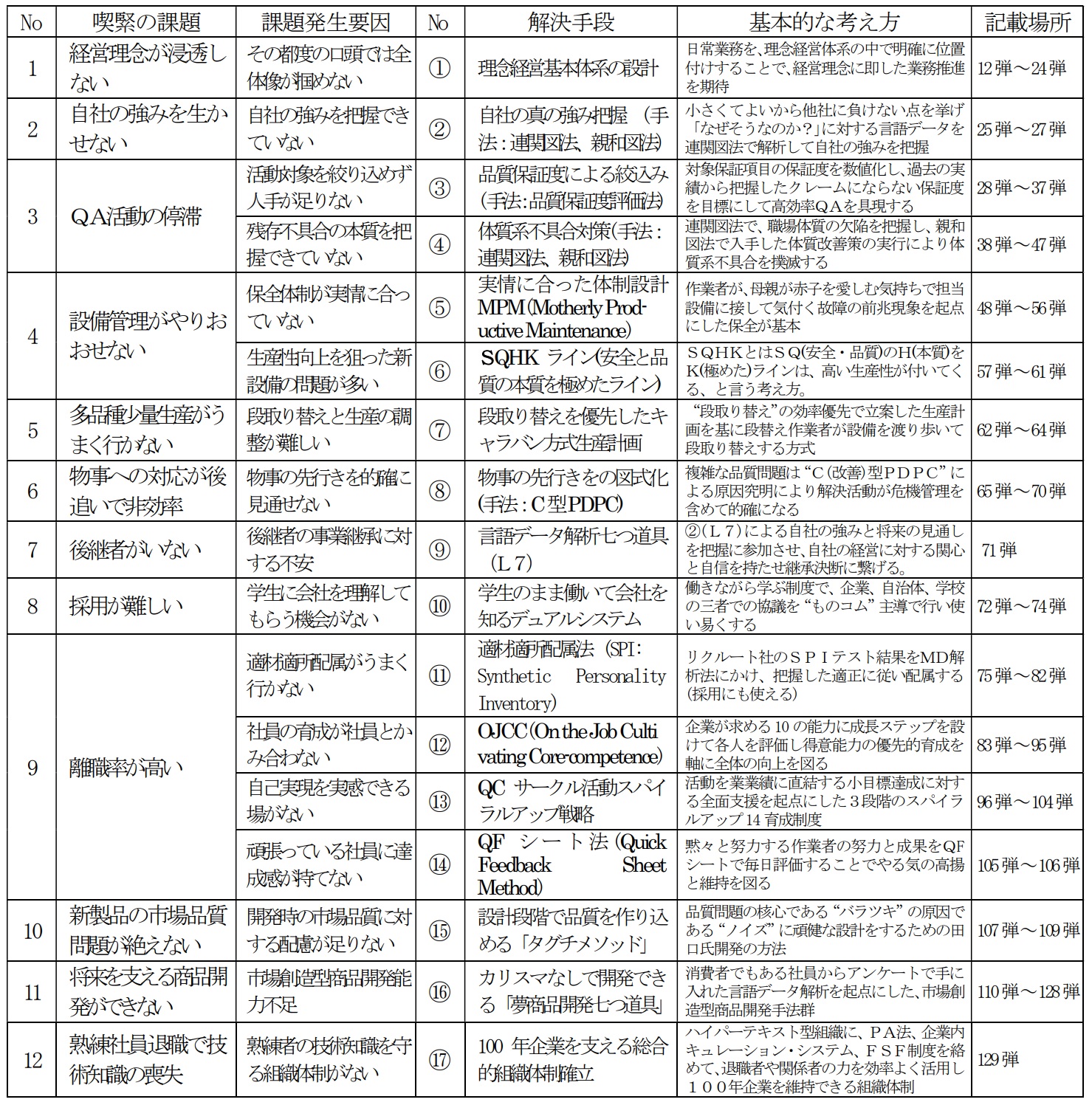

表2-1 中小企業が抱える喫緊の課題12と課題発生要因17に対する解決策の概要

ここでは、その数えきれない要因のうち、普遍的で重要と思われる4つの背景を取り上げているのですが、その最初の「適材適所配属がうまく行かない」(⑪)は、【快年童子の豆鉄砲】(その93)~(その100)でご説明いたしましたので、次の要因「社員の育成が社員とかみ合わない」による離職を防ぐ方法として、筆者オリジナルの「OJCC」(注)を次弾以降でご紹介いたしますので参考にして頂ければと思います。

(注)On the Job Cultivating Core-competenceの略で、本人の得意な才能(Core-competence)を把握し、その才能を、仕事を通じて伸ばすことにより全体的な成長を目指す方法。

2. この問題の根源は“Education”を「教育」とした誤訳

今回取り上げるテーマは、配属されてきた社員の「育成」がうまく行かず離職につながるという問題なのですが、この問題の根源は“Education”を「教育」とした誤訳にあるのではないかと思っています。

“Education”の意味は、手元にあるアメリカの辞書(Funk & Wagnalls Standard Dictionary)の説明では“The systematic development and cultivation of the natural powers”となっており、直訳すると「本来持っている力を組織的に開発(発見)し、高め育成する事」で、主体は、育成される側にあるはずの概念といえます。

ところが、日本語訳の「教育」に「教」の字が入ったために、主体が教える側になり、教える側の都合や考えが優先されているのが日本の実情で、いわゆる「教育」に関する諸問題の根源はここにあると言えます。本題に移りますが、ここで取り上げているテーマ「社員の育成」は、まさしく“Education”そのものであるべきなのですが「社員教育」と言った受け取り方、即ち、教える側が主体であるために「社員の育成が社員とかみ合わない」と言うことになっているのです。

非常に残念なのは、幕末の吉田松陰による松下(しょうか)村塾などは“Education”そのもので、過去は問わず、やる気と素質のある連中の持てる力を開発育成して、後に日本の維新を支えた高杉晋作や伊藤博文を輩出していますし、寺子屋にしても、塾にしても、日本古来の考えは“Education”そのものだったと言うことです。

それが、明治になって、西洋文化の受け入れ方を間違えたのか、訳語の頭に“教”が入ったからか、すっかり駄目になってしまったのが残念ということなのです。現に、日本人で、国際的に活躍したり、注目されている人は、必ずと言っていいほど若いうちに欧米に留学して“Educate”されており、何とも情けない限りです。と言うことで、ここでは「教育」と言う言葉は使わず「育成」と言う言葉を使います。

3.「OJCC」とは

この「OJCC」は、社員の育成を“Education”そのもの、即ち、“社員それぞれが、本来持っている力を組織的に見つけ出し、高め育成する”ための手段として、筆者が開発したもので“On the Job Cultivating Core-competence”の略で、仕事を通じて社員の強み(コア・コンピタンス)を育成する方法と言うことになります。

現在のところ、社員育成の常道は、OJT(On the Job Training)で、長い歴史の中で、日本の企業情勢に合わせた改善がなされ、とてもよくできており、筆者も現役時代大いにお世話になったのですが、起点が、企業サイドに立った“教育”である点が“Education”とは相容れない面があり、その点を補うための開発内容で、育成実務については、現「OJT」を大いに活用されればいいという点を前もってお伝えしておきたいと思います。その補足内容の最大のポイントは「社員それぞれが、本来持っている力を組織的に見つけ出す方法」を具体的に明示している点です。

そして、一般的には、社員の能力を把握したら、企業が求める能力に対して欠けている点に注目し、その能力を育てようとするのですが、「OJCC」では、把握した力の中で最も優れたところ(CC:Core Competence)に注目し、そのCCをさらに伸ばし育成する中で、全体のレベルアップを図る、即ち、社員の優れた点に注目するのです。

4. 社員育成成功のカギと「OJCC」の対応

現在の社員育成がうまく行かない理由を調べてみると、育成する側にとっては、社員の総合能力を把握できないため社員に適した育成ができない点が最大の問題点で、育成される側の社員にとっては、教わる仕事内容は理解できるが、その背景にある“企業が社員に求める内容”がよく分からないことから来る将来に対する不安の存在で、時にそれが高じて退社の引き金になる点が問題で,深...