1. 態度・マナーの育成

「仕事に関する知識(B)」と「技能者・技能者(C)」で、仕事に必要な“能力”の育成ステップをご説明しましたが、これ以降は、その能力を発揮する母体である“社員”に求められる素養を6つの視点からご説明します。要するに、D~Iの6つが整って初めてA,Bが満たされるということです。その最初が「態度・マナー(D)」の育成ステップで、その一例(表88-1)をもとにご説明します。

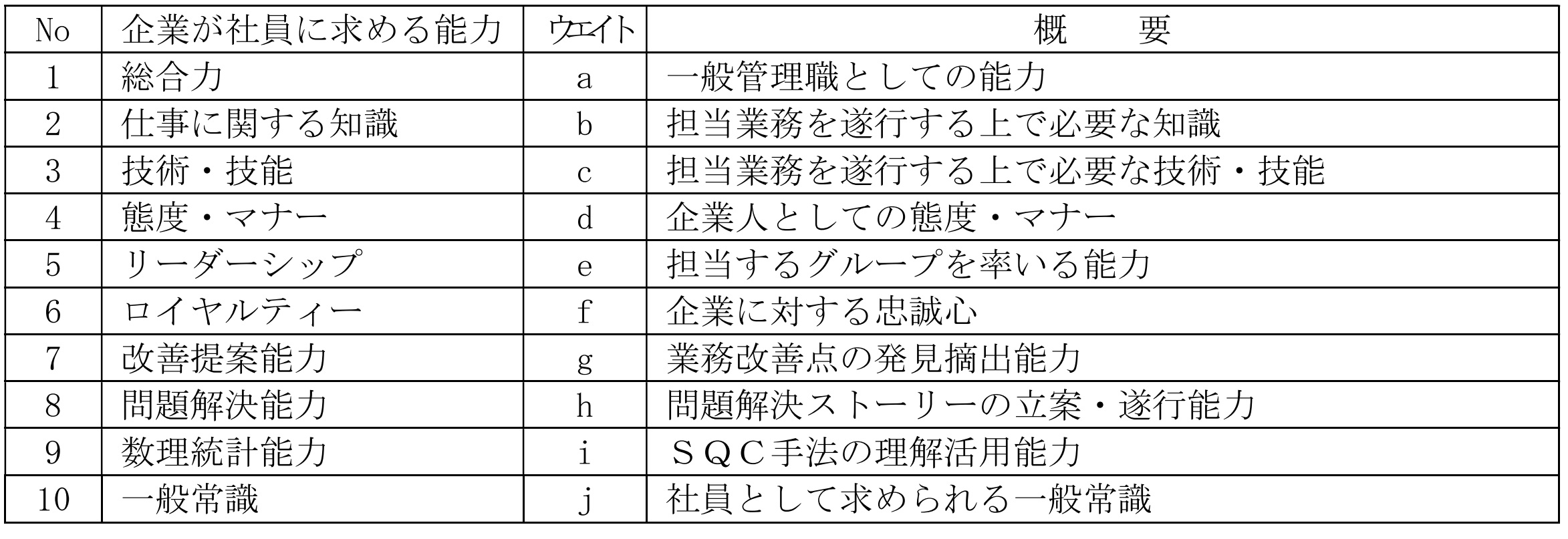

表84-1 企業が社員に求める能力10項目

2.「態度・マナー(D)」の育成ステップ

この「態度・マナー(D)」は、育成対象者が所属するグループや職場の雰囲気醸成に関わり、結果として、そのグループや職場の能力発揮に関わりますので最初に取り上げました。一般的に、この項目の育成は難しく、上司も部下も、触れたくない内容が多いため、態度やマナーが悪くても上司は眉を顰めるだけ、部下は全く気付かないままにグループや職場の雰囲気を落としてしまうことになりがちです。

その点「OJCC」と言うシステムの一環として「態度・マナー(D)」の職場にとっての必要性を認識した上で、育成者も被育成者も育成ステップを前に、現状を確認し、ステップアップの方策を話し合えますので、非常にいいと思います。

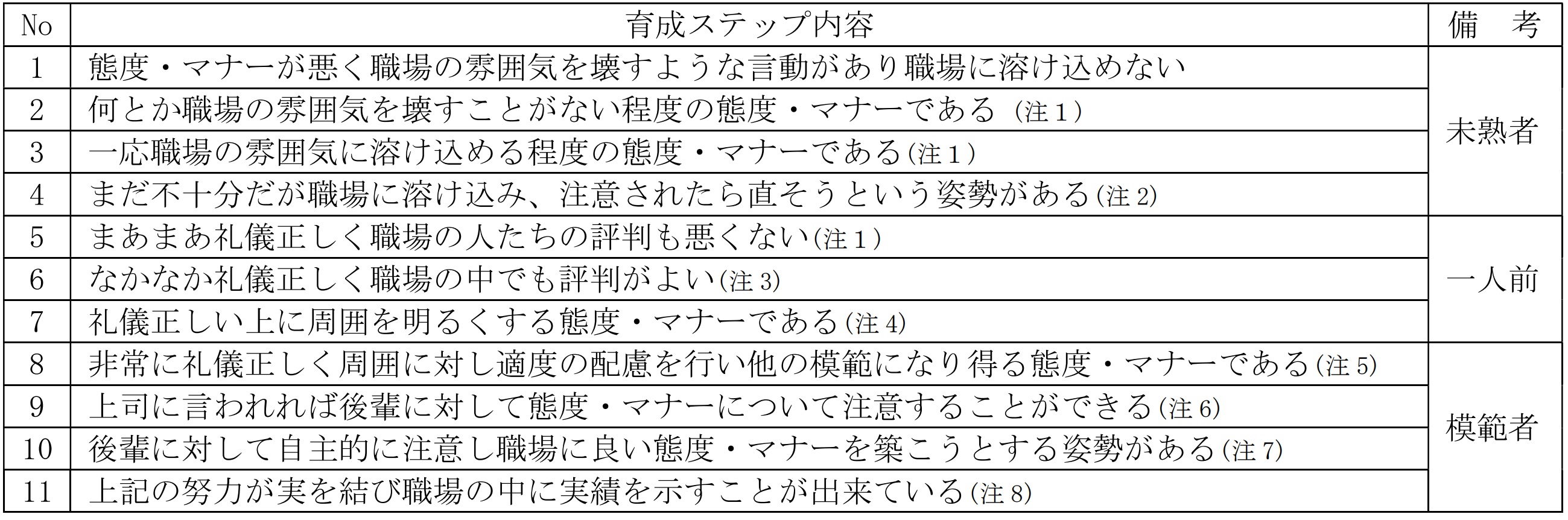

先ず、表88-1の備考欄に記載された3つについてご説明します。

1)未熟者

先ず、職場は、企業目的達成のために設計された場ですので、一般社会とはかけ離れた面があり、そこで求められる態度やマナーに馴染む必要があります。馴染み切れていない点を上司に指摘してもらい、馴染む努力をする段階です。

2)一人前

上司から見て、特に注意するようなことがなくなった状態です。

3)模範者

態度やマナーが模範的であるだけでなく、後輩たちの育成に積極的に関わる意欲がある状態です。

表88-1 「態度・マナー(D)」の育成ステップ例

(注1)上司の観察だけでは、把握しきれない面がありますので、職場の同僚たちにそれとなく確認することになります。

(注2)この項目に関する注意は、受け取る側にとって不愉快に感じることが多いので、この“注意されたら直そうという姿勢”は重要です。

(注3)評判が“悪くない”と“よい”の差は、一緒に仕事をして“気にならない”と“感じがよい”の差で、(注1)の聞き込みが必要です。

(注4)本人が努力しているわけでではないのに、周囲がそう感じるということで、上記同様、(注1)の聞き込みが必要です。

(注5)周囲に対する配慮の存在がこのステップのポイントで、上司の観察眼が問われるところです。

(注6)ステップアップを念頭に、育成者が、後輩への注意を委託するケースです。上司からの注意でもトラブるケースがあるくらい難しいことなので、委託に際しては、細心の注意と、場合によってはフォローが必要です。

(注7) “自主的に”がポイントで、育成者はその点に関する観察を怠らず、実践が認められたら評価してやることが必要です。

(注8)俗にいう「彼(彼女)がいると職場の雰囲気がよくなり成果が上がる」と言う評判を手にできる状態です。

3. 育成者が念頭に置おくことは、何か

この項目は、人情の機微に触れる内容が多く、良かれと思っての注意が逆効果を生むことになるケースが散見されるのですが、“社員それぞれが、本来持っている力を組織的に見つけ出し、高め育成する”ための手段として設計された「OJCC」をベースに育成者と被育成者が取り組むという環境の中での注意ですので、そのようなことなく実施できますので効果的です。...