【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その5)なぜ、「言語データ解析」なのか (1)へのリンク】

4.経営者にとっての言語データ解析の必要性

1)パラダイムシフトが生む経営に対する“ニーズシフト”への対応に欠かせない(前弾からの続き)

② 21世紀型経営戦略の具体的遂行に欠かせない

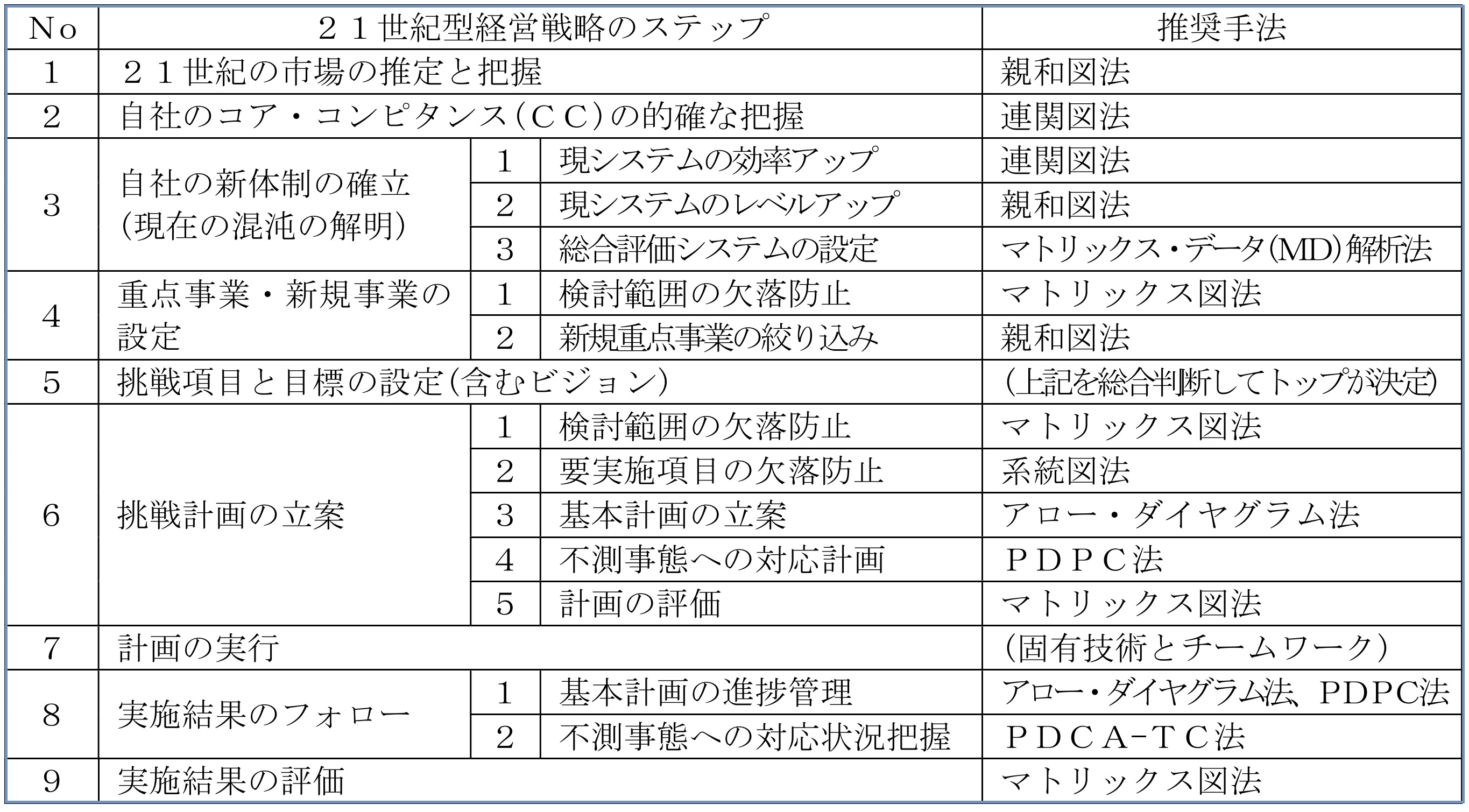

本項では、前項(①)での、包括的で概念的な説明内容を、具体的な経営戦略にどのように生かすべきかをご説明したいと思います。先ず、新しいパラダイムを念頭に置いた経営戦略を“21世紀型経営戦略”と呼ぶことにして、その経営を遂行する上でのステップを明確にし、それぞれのステップ遂行に適切な推奨手法をまとめたのが次表、表7-1です。

表7-1 21世紀型経営戦略遂行ステップと活用推奨手法

上記ステップは、パラダイムシフト下の21世紀における経営は、現状の維持改善だけでは成り立たず、重点事業・新規事業への挑戦が必須との考えの基、そこに的を絞って作成したものです。

推奨手法を見て頂くと分かりますが、数値データを扱う3-3のMD解析法以外は、言語データ解析手法で、21世紀型経営戦略の遂行に言語データ解析が欠かせないことをお分かり頂けると思います。具体的にどのように使うかは、今後、事例紹介の形でご説明致しますので参考にして頂ければと思います。

因みに、8-2の“PDCA-TC法”は、初耳だと思うのですが、実は、これは筆者開発のオリジナルで、N7研究会においてご紹介したところ大変好評で、N7入門コースのテキストに、N7の周辺の手法として採用紹介されています。

2)将来の経営形態推進に欠かせない

新しいパラダイムに相応しい経営形態はどうあるべきか、を考えるとき、現状をベースにしたものと、新たな経営形態の二つが考えられると思いますが、その双方にとって言語データ解析が欠かせないということを以下にご説明したいと思います。

①現経営形態をベースにした“全員参加型経営”に欠かせない

新しいパラダイムが企業経営に求める重要な要素の一つが、末端従業員を含める全員参加型経営と言え、現在のところ、このニーズに応え得るのは、末端からの提案を積極的に採用する“ボトムアップ経営”と言えます。ただ、この場合、参加出来る人は、思いを提案と言う形にできる人に限られますし、内容的にも、身近なテーマに限られがちで、経営への参画と言ったレベルには程遠い感じです。

その点、“21世紀の市場推定” “自社のコア・コンピタンス把握”と言った経営の根幹に関わるテーマに対して、断片的で、独善的でいいから思う所を出してもらったものを言語データとして採用し、その言語データを解析した結果を経営に生かすと言うのは、“究極の全員参加型経営”と言え、言語データ解析の真骨頂と言えます。

この場合、自分の発言内容が、最終結論にどのように結びついたのかが、連関図や親和図と言う形で図示されることから、経営に対する参画意識はいやがうえにも芽生え、それに沿った経営に関わる業務遂行が、高いモチベーションを基になされますので、成果が上がり易いと言えます。

このような形の全員参加型経営は、“体質系不具合(注)原因把握”と言った、トップマネジメントとは縁遠いテーマについても、結論追及過程が連関図と言う形で“見える化”されますので、的確な理解を得て、解決に対するトップマネジメントの協力を得ることが出る点が画期的です。

このように、経営トップのテーマへの末端従業員の...

![[エキスパート会員インタビュー記事]半導体業界の改革者、技術とビジョンの融合(友安 昌幸 氏)](https://assets.monodukuri.com/article/jirei/2239/12c5f9da-5e37-476e-866e-51c115f17770-thumb.png?d=0x0)