◆各構成因子に対する係数値の求め方(その1)

1.はじめに

前弾で、表33-1に示された係数を、表33-2の式に代入してQAL値を求めるというご説明をしたのですが、ここからは、各構成因子の係数(A~F、α、β)に代入する数値の求め方を、構成因子ごとに説明します。この数値の求め方は、ある新規プロジェクトの「クレームゼロ立ち上がり必達」を期すために次のようなステップを半年掛けて6回繰り返して作り上げた原案を、7年間の検証過程で因子や関係数値に修正を加えて完成したものです。

- Step 1 評価方法の設定(構成因子と係数の求め方)

- Step 2 実績のある製品についての予測不具合各項目に対するQAL値の算出

- Step 3 算出したQAL値を過去の実績により検証(保証度の高い項目がクレームになっていることがないかの検証。保証度の低い項目がクレームになっていないのは、運がいい場合もあり検証にならない)

- Step 4 Step 3において検出された不都合が解消されるよう評価方法の修正を実施してStep 3に戻る

評価方法の信頼度が飛躍的に増して完成のきっかけとなったのは、「計画内容」だけであった製造設備並びに検査設備の保証度評価に「管理の難度」と言う要因を取り入れて、双方を行と列に配したL型マトリックスの中で保証度係数を設定したことでした。

QAL評価法の決め手は、係数に代入する数値の求め方にあるのですが、その数値は、いずれの係数についても、評価対象の保証度をどのランクにするかによって決まりますので、そのランクの判定が重要になります。ところが、ランクの境界判断は微妙なだけに、人による偏りが生じますので、評価者は訓練された二三人に限定し、ランク判定に際しては情報交換を密にして、評価者による偏りのないようにする必要があります。

その後、保証度係数を求める表の数値をご覧になって、その数値の再検討をお考えの方もおられると思うのですが、その数値をいじると、数百項目の保証度を再評価する必要があるのと、その結果、矛盾が発生すると、その矛盾をなくすための数値変更をするという、筆者が7年かけた検証作業の繰り返しをされることになります。

従って、これからご説明する数値は、7年間の検証を経て決定したものであると同時に、3つの職場で機能していますので、ひとまずこの数値を受け入れて頂き、矛盾が発生したときは、計画レベルや管理難度の判定を見直されることをお勧めします。

【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その32)へのリンク】

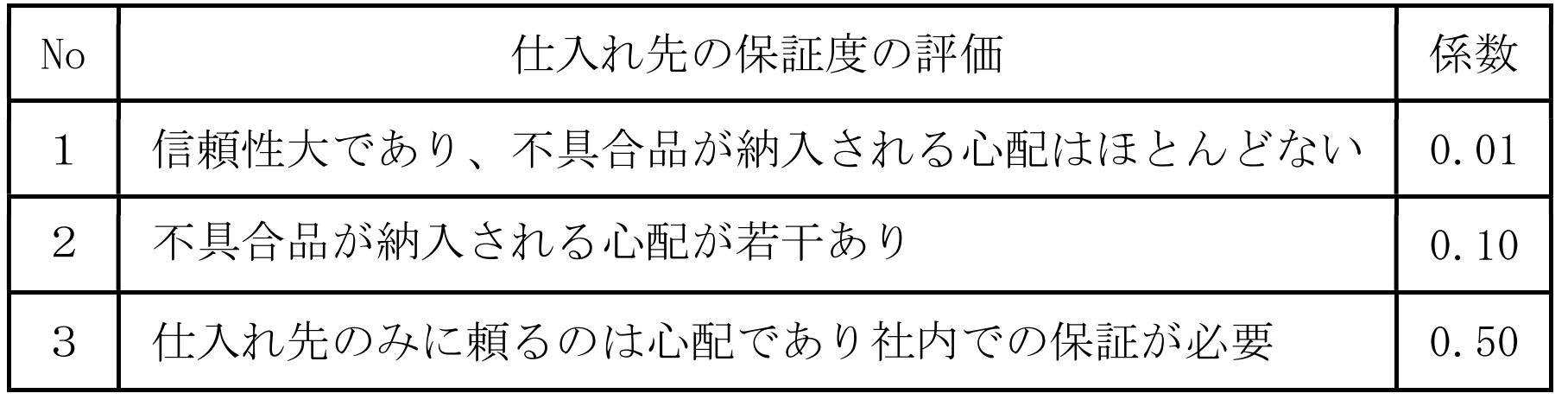

2.仕入れ先の保証度係数“α”の 求め方

この保証度係数“α”は、購入品の保証項目の保証度に関する係数で、仕入れ先の技術力、管理力を、過去の実績から3ランクに評価して下表から係数を選びます。

表34-1 仕入れ先の保証度係数“α” の求め方

No.3については、ポカヨケなど自社内での保証を検討し、それが不可能な場合は、その項目に限って、仕入れ先にQAL評価法を適用して保証度を上げ、No.3の項目がなくなったら、順次No.2、No.1についても同様のアプローチを行い、最終的にはQAL評価法の仕入れ先への展開を行い、購入品の品質を自社品と同レベルにすることを目指すのが良いと思います。このアプローチは、関係する保証項目の品質向上にダイレクトに効いて来る点が、従前の体制監査による体制向上との根本的な違いといえます。

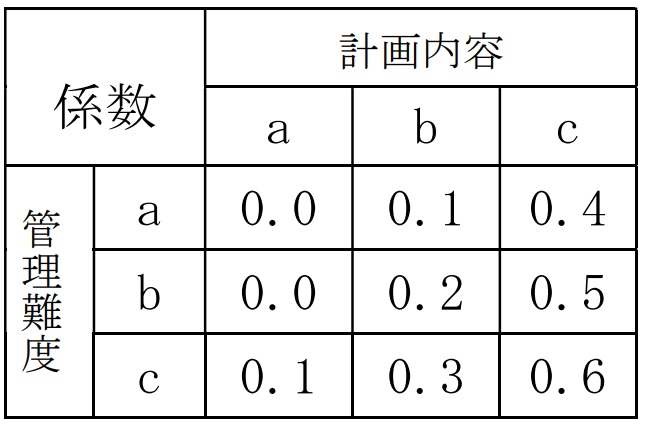

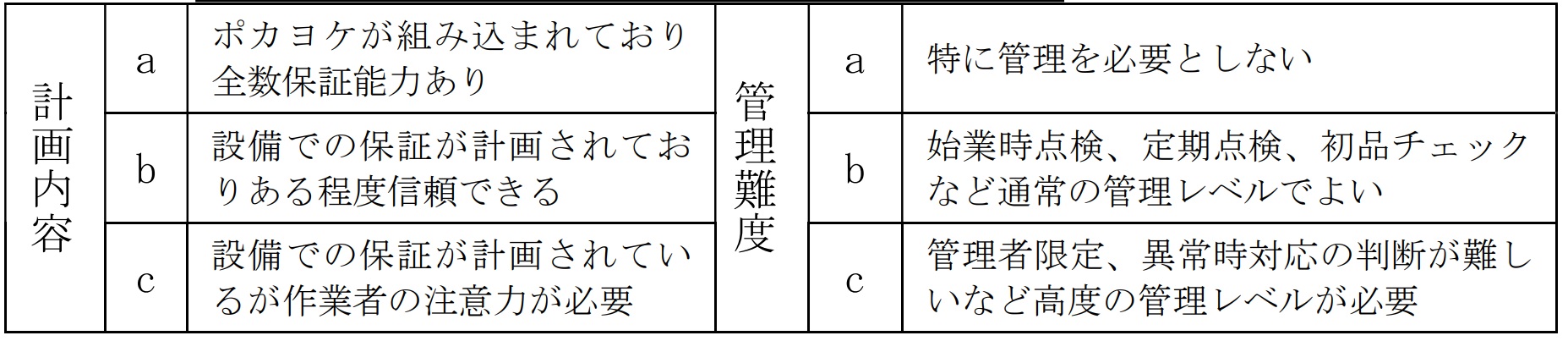

3.社内製造設備の保証度係数“A”の 求め方

この保証度係数“A”は、製造設備の保証度に関する係数で、設備保証の計画内容レベルと、その機能維持に要する管理難度の両面を考慮して表34-2から選ぶのですが、「計画内容レベル」と「管理難度」のランクは、表34-3の判定基準で決定します。

表34-2 保証度係数

表34-3 計画内容レベルと管理難度の決め方

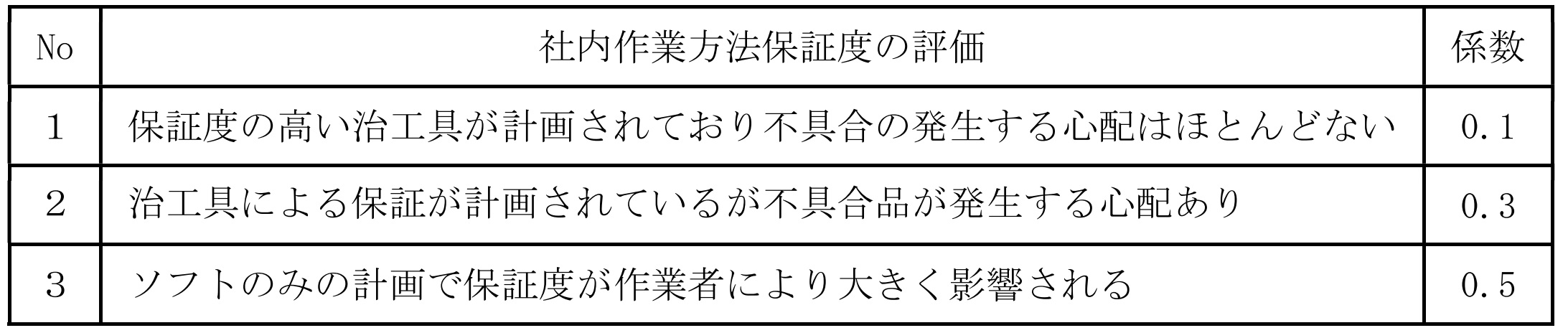

4.社内作業方法の保証度係数“B”の 求め方

この保証度係数“B”は、作業方法の保証度に関する係数で、作業環境の保証度を3ランクに評価して表34-4から係数を選びます。

表34-4 社内作業方法保証度係数“B” の求め方

ただし、この保証度係数の場合、作業者が、十分に訓練された、作業にふさわしい能力の持ち主であることを前提にしていますので、作業者が入...