◆ プロシューマー・アンケート法(1)

1.「 プロシューマー・アンケート法(略称:PA法)」とは

1)はじめに

先ず、プロシューマー(prosumer)と言う言葉ですが、これは「第三の波」(1980年)の著書である アルビン・トフラーが、生産者 (プロデューサー:producer) と消費者 (コンシューマー:consumer) を合成させた造語で、その意味するところは、現代文明は,生産と消費が同時に行なわれていた第一の波(農業革命),生産と消費が離れていく第二の波(産業革命)に続く第三の波(情報革命)のうねりのなかにあり、ここでは、情報革命により生産過程への消費者の直接参加が可能になったことから,再び生産と消費が同時に行なわれようとしていることを示そうとしています。

要するに「製品の企画・開発に携わる消費者」という意味で、その携わり方は、情報技術を駆使して消費者のニーズを組織的にくみ取り、企業の持つシーズとのマッチングを図りつつ製品の企画・開発に反映するというのが現在の状況と言えます。

ただ、中小企業の場合、情報技術を駆使して消費者のニーズを組織的に汲み取るのは、費用的にもマンパワー的にも非常に難しいのが実情です。かといって、このステップなくして“夢商品”のコンセプト「顧客の潜在ニーズと企業のシーズとをマッチングさせ、顧客に感動を与える魅力商品」は不可能ですので、その点に対する解決策が「プロシューマー・アンケート法」なのです。

【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その41)へのリンク】

2)顧客の潜在ニーズの把握

先ず、顧客の潜在ニーズの把握の仕方ですが、全役員が反対するだけでなく、官庁が許認可に抵抗する中、ヤマト運輸のカリスマ経営者小倉社長の信念と粘りで実現した「宅急便」や、開発会議に上がってきたが、賛成なく没寸前だったところ、カリスマエンジニアの岩田社長の「面白いやないか」の一言で実現した任天堂の「Wii」のように、市場創造型商品の成功事例には、カリスマと言われる経営者やエンジニアの存在がカギを握るケースが多いのです。

問題なのは、そういったカリスマの存在が期待できないケースで、その対処方法について色々挑戦されているのですが「商品企画七つ道具」と「MIP開発法」は、グループインタビューを起点として、手法として確立されており、実績もありますので、活用されるといいと思います。

ただ、グループインタビューの仕方や入手情報の処理が決め手で、そこのところを誤ると、その後の活動が徒労に終わりますので、その点に対する専門家の参画が可能な体勢を準備する必要があります。そういった意味で、中小企業の場合、導入前に、そのような体勢を準備できるかどうかの検討が必要です。

3)「カリスマの発想力の源泉」

上述の事例は、ユーザーニーズの把握を起点にしているのですが、これからご説明するのは、カリスマの発想そのものに焦点を当てた事例です。出典は「成功はすべてコンセプトから始まる(木谷哲夫著:ダイヤモンド社 2012.9.13)」で、あくまで筆者の解釈ではあるのですが、カリスマと言われる人の発想の源泉は、下図(図115-1:本書の図2-4) に示されていると思うのです。

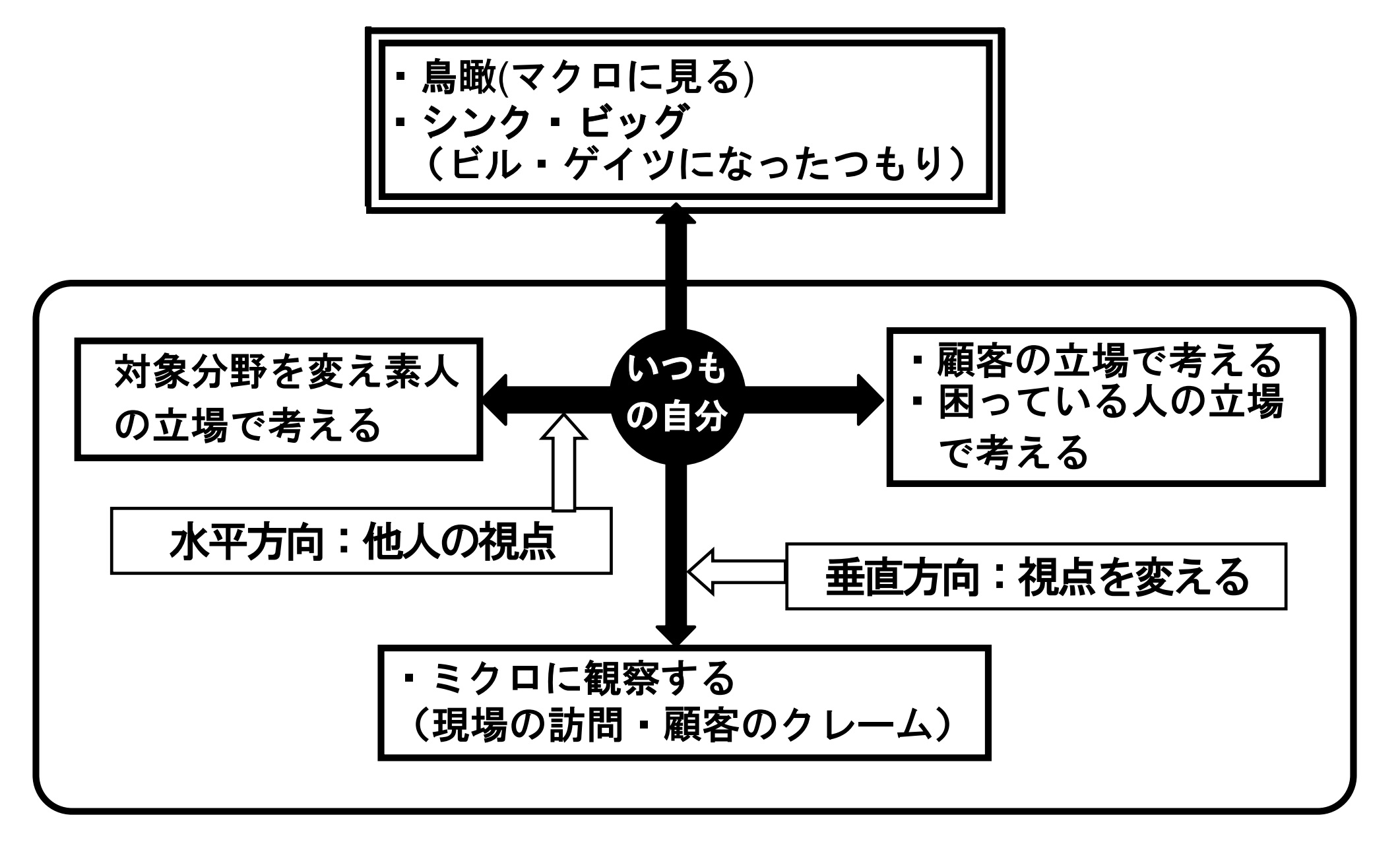

図115-1 いいコンセプトを生む クリエイティブ思考の技術

と言いますのは、カリスマと言われる人の発言、結論には“高い創造性”があるのですが、その創造性についてこの本は「蓄積した知識や経験、記憶の断片、何か心に引っ掛かったものを、独自の視点でつなぎ合わせることが、創造性に繋がる」と考えていて、それは、スティーブジョブズの言「クリエイティビティとは組み合わせにすぎない」に繋がるとしているのです。

要するに、普段の自分の発想を、他人の視点に変えることにより発想の幅を広げ、視点を変えることにより、発想のレベルを上げたり下げたりして、“高い創造性”を手に入れているということです。

そこで今一度、図115-1を見てみますと、□で囲った中身が「...

![常識をくつがえすモノづくり発想法講座[コスト低減コース] 常識をくつがえすモノづくり発想法講座[コスト低減コース]](https://assets.monodukuri.com/product/photo/5af38871-6bd4-4b3e-9f87-417e0a0001e3.jpeg?d=0x0)