前回の「リーン製品開発※の全体像 – 可視化ワークフロー管理」に続けて解説します。

◆ ビジュアルプロジェクトボード – 2週間計画

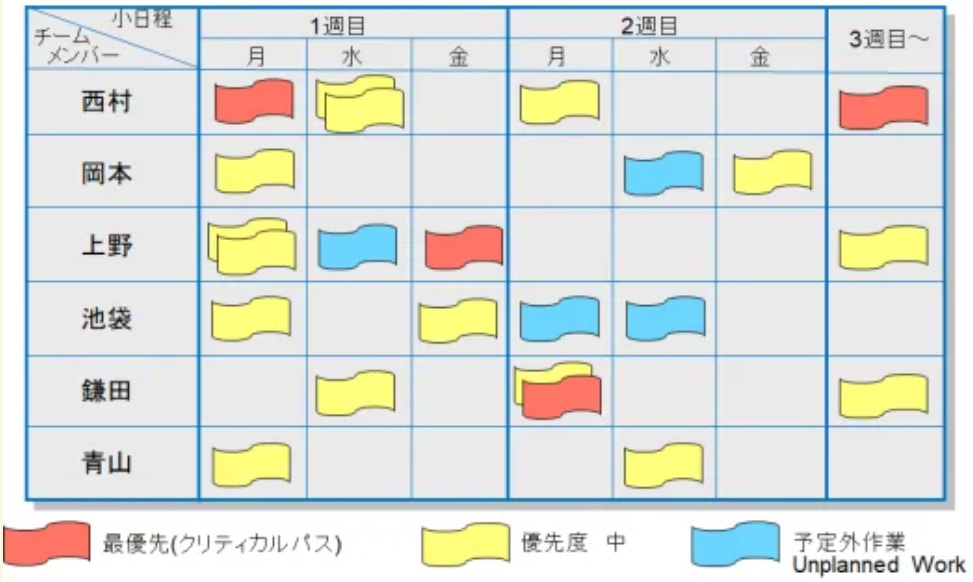

ビジュアルプロジェクトボードのひとつの要素が、2週間計画 (Two-Week Action Plan)です。

チームメンバーそれぞれが、この2週間の自分のタスク(仕事や作業)を付箋(ふせん)に書き、ボードに貼り付けます。チームが2週間で完了すべきタスクが全て「見える化」され、チームの小日程となります。

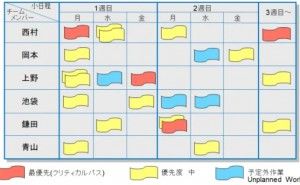

図1. 2週間計画の取り組み例

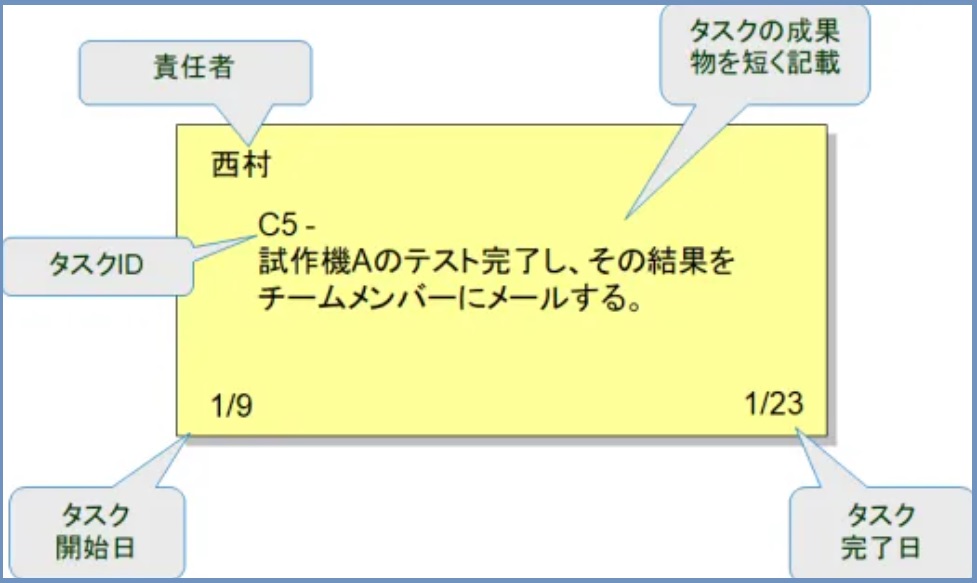

付箋にはタスクの責任者と、ID (識別番号)、内容、開始日、完了日が記載されています。「誰が、何を、いつから始めて、いつまでにするのか」といった内容が、明確に短く記載されています。

図2. 付箋への記載例

付箋は、色分けします。

図に示した赤の付箋は、最優先のタスクです。クリティカルパス上にあるタスクです。クリティカルパスとは、そのタスクが遅延すると、それに依存するタスクに影響して、その結果、主なマイルストーン(例えば、製品出荷日など)が遅延するものです。チーム一丸となって、クリティカルパス上のタスクが予定通りに完了することができるように、あらゆる障害に対処しなくてはなりません。

黄色は優先度中のタスクを、青色は予定外作業 (Unplanned Work) を表しています。

例えば、西村さんのタスクは1週目の月曜日に、赤の付箋が一枚貼られています。これは、最優先のタスクが一つあって、月曜日のスタンドアップミーティングまでに完了予定であることを意味しています。1週の水曜日には、黄色のタスクが貼られていますがこれは、優先度中のタスクが二つあり、水曜日のスタンドアップミーティングまでに完了しなくてはならない[1]という意味です。1週目の金曜日は何も貼られていませんので、完了しなくてはならないタスクはありません。

もしあなたが、スケジュール管理や人員管理でお悩みあれば、このボードを見て何かお気づきになったことでしょう。

例えば、上野さんは1週目の金曜日に最優先のタスクを一つ完了しなくてはなりませんが、水曜日には予定外の作業が割り込んできているため、この予定外の作業が悪影響して、最優先のタスクが遅延するおそれがあるのです。この懸念材料を回避するため、予定外の作業の計画を変えることを検討すべきです。例えば青山さんは、この2週間、最優先タスクを担っていないので、この予定外の作業に取り組める余地があるかもしれません。もしくは、上野さんが担当するとしても、この予定外作業の完了予定を遅らせることができないか検討すべきです。

このビジュアルボードを用いると、この先に遭遇するかもしれない障害が浮き彫りになります。問題となる前に、そうした障害に対処するためのダイナミックなプランニングが可能となります。また、クリティカルパス上にあるタスクを「見える化」することで、チームは一丸となって、そのスケジュールを守ろうとするのです。

次回...