◆ お肉屋さんに学ぶ技術マーケティング

今回は、技術マーケティングについて解説します。技術戦略を固定観念にとらわれることなく合理的に革新していけば、お客様からの引き合いを倍増させることができます。今回は、技術戦略をどのように革新していくのかを解説します。

1. お肉屋さんが繁盛する理由とは

固定観念にとらわれることなく合理的に革新した事例を一つ挙げましょう。それはお肉屋さんの事例です。実はこの話、他の方から聞いた話で、データや事実検証はできないのですが、参考になる話です。

お肉屋、ものすごく古い業界です。そのため、固定観念も多いらしいのです。その一つが商品表示です。お肉屋さんでの表示といえば、牛肉か豚肉か、バラかロースかヒレなのか、などの商品の属性で表示します。実はこれ、固定観念からくる古い考え方だそうなのです。

では、合理的に革新したらどうなったかといえば、なんと売り上げが2倍になったことがあったのです。そのため、多くのお肉屋さんがこの革新手法を取り入れ、今ではこれが一般的になりつつあるそうです。売り上げ2倍ってすごいですよね。

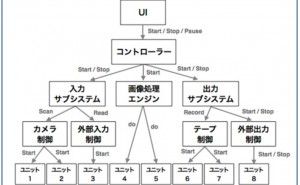

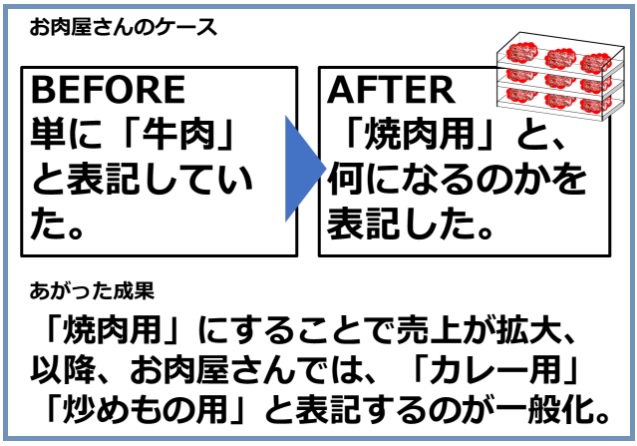

では、どのような手法かをご説明しますと、それは図1のようにお肉を分厚く切ったものを「焼肉用」として販売したり、サイコロ状にしたものを「カレー用」として販売したことです。

「なんだ、そんなことか」と思われるかも知れませんが、本当にたったそれだけで売り上げが2倍になったことがあったということです。ただ、この話は数十年前のことなので、この手法も今では一般的になっているといいます。

図1. 肉屋さんの事例

この革新手法、読者の方も目にしたことがあるのではないでしょうか。最近のスーパーに行けば、大抵のお店では「焼肉用」とか「カレー用」のお肉が置いてあります。これだけで、売り上げ2倍ってすごいですよね。

2. 技術用途を多数見つけ事業を拡大

上述の事例、一見関係ないようにみえますが、実は技術マーケティングにも示唆があります。同じようなことが研究開発の世界でも起こるからです。

どういうことか、米3M(スリーエム)の事例を使って説明してみましょう。3Mは「Minnesota Mining & Manufacturing」の名が表す通り、鉱山や製造業の技術から発展し、現在では様々な技術を保有しています。

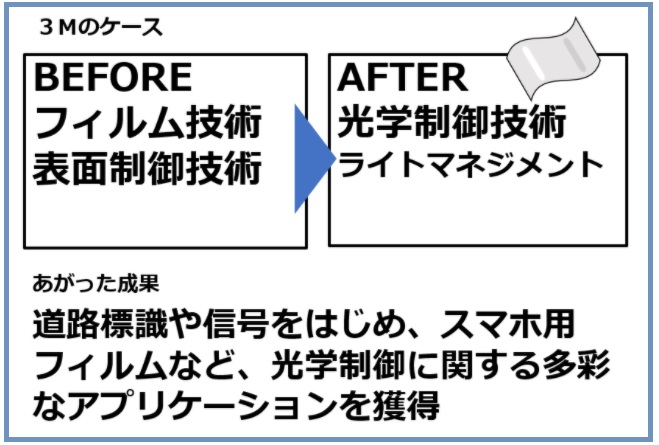

そのうちの一つに、フィルム技術があります。フィルムとは薄い樹脂の膜ですね。多層にすることで光の屈折の制御などの機能性を発揮できます。また表面処理技術もあります。表面処理とは、表面に凹凸形状をつけることです。これにより接着力アップや光の反射などの機能性をもたせます。

このような技術は、固定観念の考え方だと「フィルム技術」や「表面処理技術」と捉えます。これは、お肉屋さんでいえば「バラ肉」とか「ロース」などの部位で呼んでいるようなものです。

固定観念とは書きましたが、技術を正確に言い表しているので、これはこれで必要です。筆者も不要だとは思いません。しかし、お肉屋さんのように売り上げが上がるようなことができればしたいもの。そこで革新が必要になります。

3Mでは、このような技術をどのように説明しているのでしょうか?「ライトマネジメント(光学制御)」という表記を採用しました。図2のようにフィルムや表面処理によって、反射や屈折を制御できるようになるためです。では、このように表記することで、3Mが得たものは何だったのでしょうか?

それは多彩なアプリケーションです。アプリケーションとは、技術用途のことです。用途を多数見つけることができれば事業が拡大するのは自明の理。3Mのホームページによれば、ディスプレイや標識などに加え、光を当てると浮かび上がる文字など、セキュリティ用途のアプリケーションが紹介されています。

図2. 3Mの事例

3. 革新したいと思いませんか

多彩なアプリケーションがあれば、売り上げが上がるだけでなく、商品も事業が広がることは想像に難くないと思います。お肉屋さんのように売り上げが2倍になったかは分かりませんが、3Mの売り上げはざっと3兆円強、営業利益率は20%に迫る高収益企業です。

もちろん、技術の表記を変えただけでそうなったということはありません。その背後には技術マーケティング・技術戦略に関する様々な施策があったはずです。そのため、表記だけを変えようというのはあまりに浅はかです...