【マーケティングは芸術、連載目次】

1.仮説・検証・修正サイクルをまわす

市場は様々なステークホルダから構成されていて、その数は膨大です。また各ステークホルダは、BtoBの世界であろうとも突き詰めると生身の人間であり、必ずしもいつも合理的な行動をするとは限りません。そのため、市場は不確実性に溢れています。このような条件下において、一つの有効なマーケティング判断に至る良い方法が、仮説・検証・修正のサイクルをまわすことです。

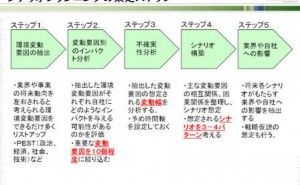

具体的には、「イノベーティブな粗アイデアを創出する仕組み」(前回解説)で創出した粗アイデアを仮説として、その仮説に焦点を当て、より突っ込んで調査・分析する、もしくはなんらかの初期的な活動を行うことです。その結果、その仮説が正しければ採用し、さらに調査・分析や活動を進めその方策をより具体化します。もし結果が正しくなければ仮説を修正し、同じようにその修正仮説に焦点を当て、より突っ込んだ調査・分析・活動を行い、仮説が有効になるまで、もしくはその活動を中止する判断に至るまでこのプロセスを繰り返すわけです。

芸術作品で言うと、一度何かの作品を作り、出来上がった物が気に食わなければ、投げ捨て、新たな作品に取り組むというプロセスと同じかもしれません。

ほとんどの場合、このプロセスを辿ることで、正しいマーケティング施策、もしくは場合によっては適正な施策は存在しないという結論に収斂していきます。なぜなら、人間はその仮説が正しくなくても、その間違った仮説を検証する過程で、その市場について相当の洞察を得ることができるからです。

実は、人間は、「仮説・検証・修正のサイクル」を回すことが重要だといまさら言わなくても、ある程度考えたらとにかくやって見るということを誰でも普通にやっているものです。つまり失敗から学ぶわけです。ここでは、この仮説、検証、修正という構成要素を意識して、きちんとその構成要素の活動を行い、かつ失敗から学ぶ姿勢が重要ということです。

2.失敗を奨励する

イノベーティブなマーケティング施策は、数多くの粗アイデアを創出し、その仮説・検証・修正を経てあるものは葬り去られ、あるものは進化して生まれてくるものだと思います。よく成功するのは千のアイデアの内3つだなどと言われますが、ここでの問題は最初からどの3つが成功するかを知ることはできず、とにかく千のアイデアを実行してみないと、3つの成功は得られないということです。

もちろん、千から3つではなく10の成功製品を生み出すためのマネジメントもありますが、この部分には偶然も左右し、むしろ分母の粗アイデアの数を増やす方を優先させましょう。

分母を増やすためのポイントは、千のうち997は失敗する訳ですから、この失敗を責めるようなマネジメントをすると、ほとんどの人はアイデアを出したり、それを実行するということを止めてしまいます。もちろん、トーマス・エジソンやスティーブ・ジョブスのように数多くの失敗にもめげず成功への強い執念を持ってやり遂げる稀有なタイプの人間もいないわけではありませんが、そうでなければイノベーティブな製品や売り方を創出することはほとんど絶望的です。

「失敗を許容せよ」という掛け声はあるものの、実際にはそのようなマネジメントを行っている企業はまれではないでしょうか?経営者として、失敗はそこだけを見ると会社にとって損失ですので、どうしても社員の失敗に対し罰を与えてしまいます。また自分の子供の教育などの実経験から、人間は失敗に対しては、理論や理性を越えて、なにやら罰を与えたいという強い衝動もあるような気がします。その結果、頭では分かっていても、失敗には厳しく当たってしまうということが起こるのです。