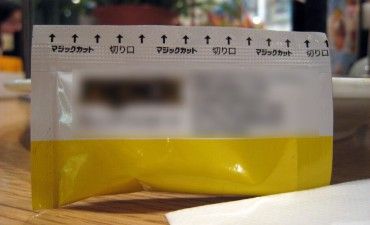

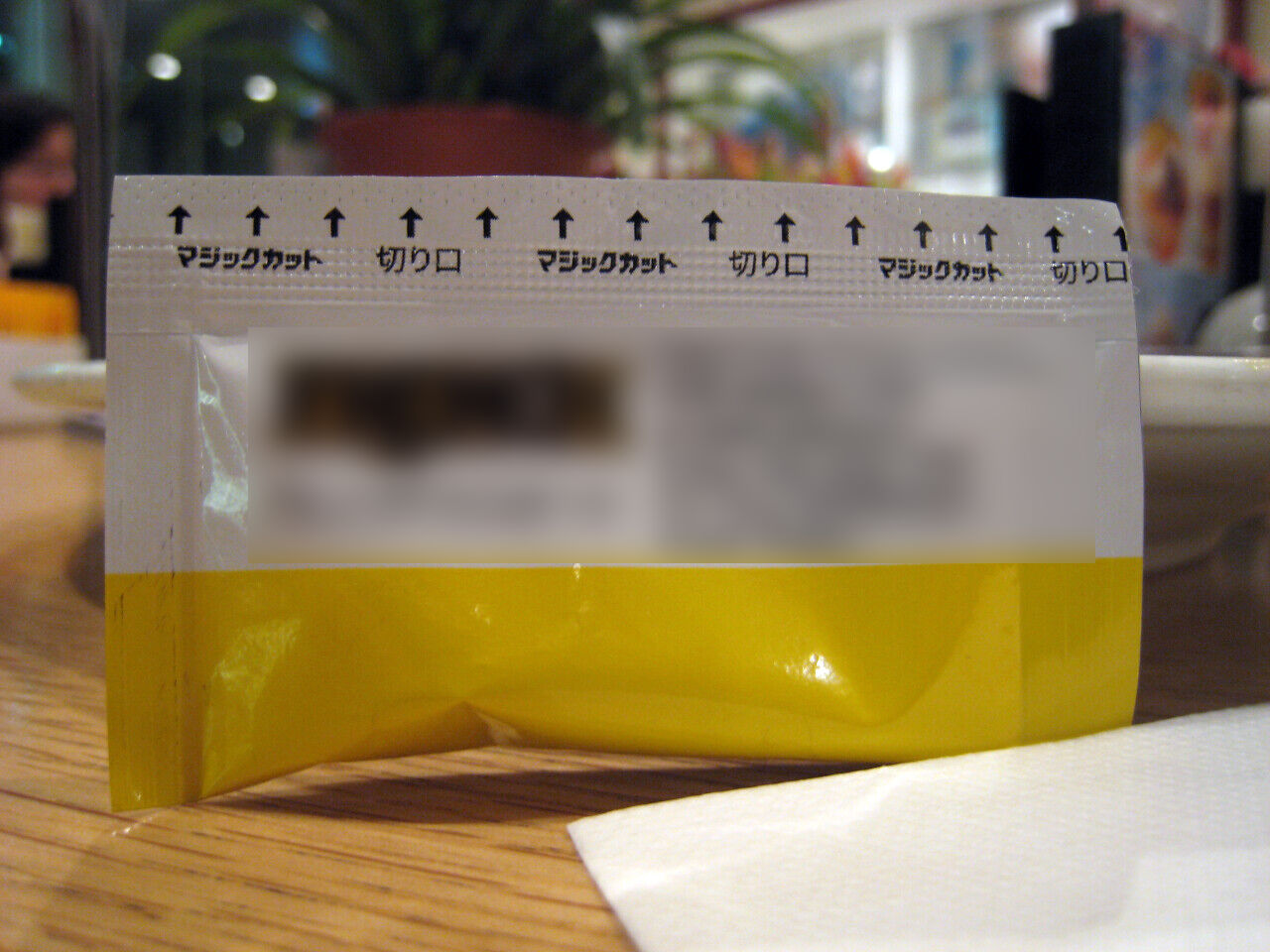

私たちが日常で使う、カップラーメンのスープ袋やしょうゆの小分けパック。なんとも思わず手に取り、簡単に開けて使うそれらの袋には、「どこからでも切れます」と書かれています。そしてその驚きの秘密は、旭化成グループが開発した「マジックカット」という技術にあります。

こちら側のどこからでも切れるという、この簡便性は調味料袋だけでなく、詰め替え用のシャンプーなど、日常生活の様々なシーンで活躍しています。それはまるで魔法のような簡単さで私たちの生活を豊かにしています。

しかし、その開発の背後には、厳しい試練と創造的な発想がありました。

この記事では、「マジックカット」の開発の背景から、イノベーションの鍵について解説していきます。

1.どこからでも切れる便利な袋。マジックカットとは

お菓子の袋や、納豆のタレ、お弁当の醤油やわさびの袋などで、切れ目がないのに「どこからでも切れます」という表記を見たことが人も多いかと思います。この「どこからでも切れます」を実現しているのが旭化成パックスが開発したマジックカットです。(マジックカット、magiccutは同社の登録商標です。)

現在では、食品の袋だけでなく、医療機器や産業用フィルムにも使われているマジックカット。

開発のきっかけや技術開発のプロセス、開発技術の普及にむけた取り組みなど「ものづくり」を進める上で様々な気づきを得ることができると思います。

2. どこからでも切れる便利な袋。開発の背景

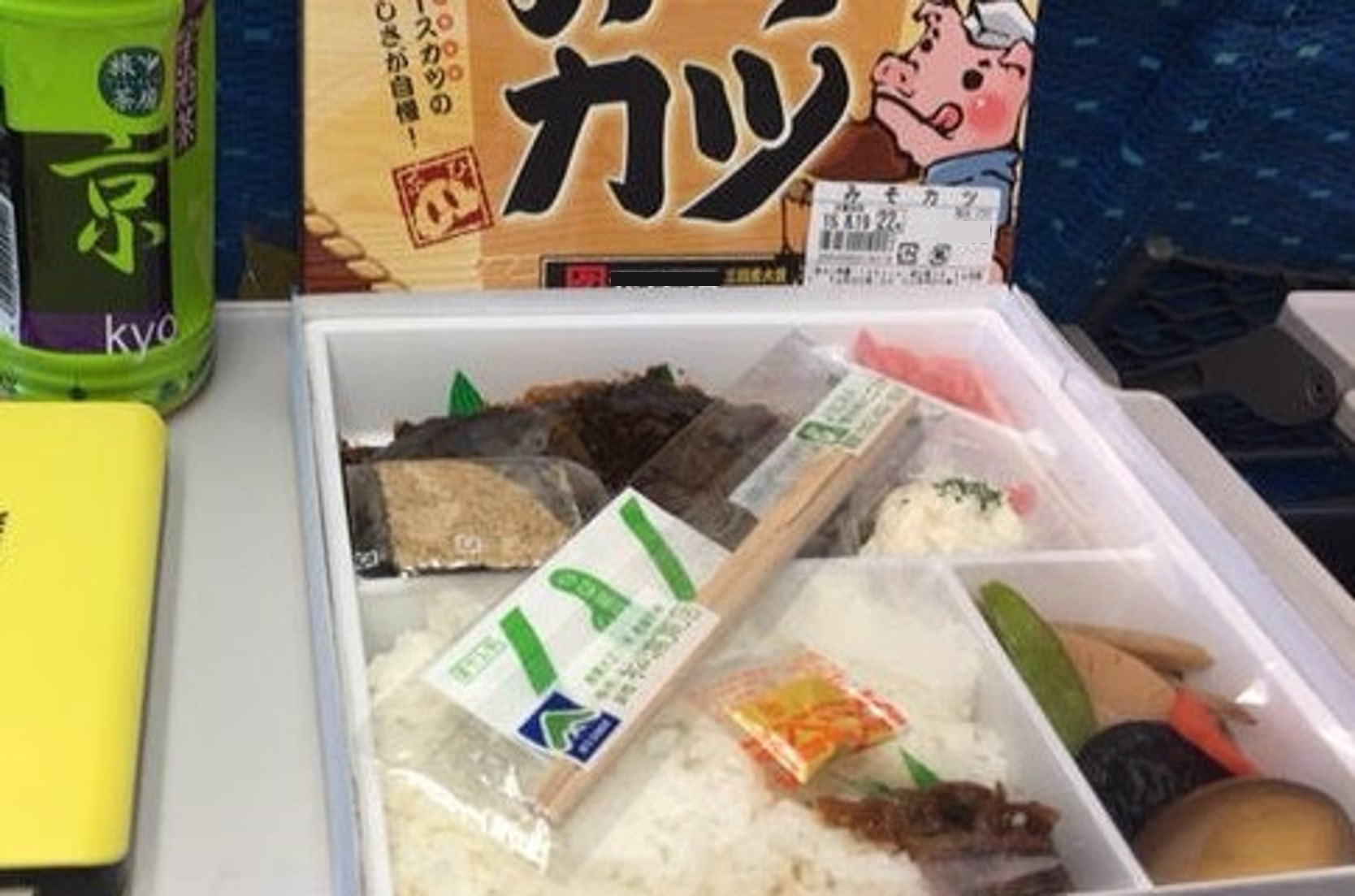

マジックカットの開発を始めたきっかけは、同社の役員が新幹線の中で体験した、ある小さな不便さから始まります。出張帰りの新幹線で、おつまみのパックを開けようとしても切り口が見つからず、彼は思ったのです。「どこからでも簡単に開けられる袋があれば良いのに」と。

その役員の一言から、開発チームはいくつもの試行錯誤を経て、「無数の小さな穴を開ける」という解決策にたどり着きました。穴のサイズは1穴0.2~0.3ミリと、目で見ただけでは判別できないほど小さい。しかし、この微細な穴がフィルムを簡単に切ることを可能にしました。このユニークなアプローチは、当時の専門家からも高く評価され、1987年に特許を取得しました。

家族のひと言や行動が刺激になってひらめいた事例1.-編み機 、味の素 -

3. 普及に向けた大胆な決断

しかし、製品化してもなかなか普及しないマジックカット。旭化成は大胆な決断を下します。自社だけの技術であることを手放し、この技術を他社にライセンス供与しました。その結果、多くの企業がマジックカット技術を採用し、今日ではその利便性が日常生活の隅々まで浸透しました。彼の「新幹線のおつまみの不便さ」が、世界中の人々の生活をより便利にするという革新へと繋がったのです。

それはちょっとした「気づき」や「好奇心」から生まれる可能性の大切さを教えてくれます。旭化成の開発チームが「どこからでも開けられる袋」を作るという役員の提案をただ受け流さず、真剣に取り組んだからこそ、この驚きの技術が生まれました。そして、それを全世界に共有することで、私たちの日常生活は大きく豊かになりました。

新幹線車内でふと気づいた不便が製品化につながった。(写真は筆者出張時のもの)

新幹線車内で「おつまみ」。日常に潜んでいる不便に気づくことが革新につながります。

その結果、多くの企業がマジックカット技術を採用し、今日ではその利便性が日常生活の隅々まで浸透しました。彼の「新幹線のおつまみの不便さ」が、世界中の人々の生活をより便利にするという革新へと繋がったのです。

4. より広い視野でイノベーションを創出

それはちょっとした「気づき」や「好奇心」から生まれる可能性の大切さを教えてくれます。旭化成の開発チームが「どこからでも開けられる袋」を作るという役員の提案をただ受け流さず、真剣に取り組んだからこそ、この驚きの技術が生まれました。そして、それを全世界に共有することで、私たちの日常生活は大きく豊かになりました。

さらに、このエピソードは単に製品開発の成功物語だけでなく、企業がどのようにしてイノベーションを生み出し、それを普及させていくかというプロセスについても示しています。マジックカットは独自の技術であったにもかかわらず、旭化成はその独占を手放し、広く利用できるようにしました。これは一見利益を手放すように見えるかもしれませんが、より大きな視野で考えれば、世界全体の利益となるのです。

つまり、革新的なアイデアは、一瞬の閃き、科学的な知識、技術的な試行錯誤、そして、それを広く人々に提供する意志、これら全てが揃った時に初めて、社会全体を豊かにするものとなります。それはまさにマジックカットの物語から学べる教訓です。この物語は、日々の生活の中で驚きや発見を見つけ、それを追求することの価値を教えてくれます。

毎日の生活の中で、何気なく手に取る製品が、一体どんな物語を持っているのか。その背後にはどんな技術が使われているのか。そうした好奇心を持つことが、私たち自身の創造力を刺激し、新しい可能性を開く鍵となります。マジックカットの物語は、その一例に過ぎません。

関連記事リンク オズボーンのチェックリストと40の発明原理を連携して使う

5. ものづくり革新のキーの一つは「好奇心」

私たちが使う日々の製品やサービスには、全てがそれぞれ独自の誕生の物語と技術を持っています。これらの背後には、見えない努力と創造的な思考、そして時には新幹線でのおつまみから生まれるような小さな気づきがあるのです。そ...