企業は自社が持っている技術を常に見直し、新たな商品開発を行う必要があります。企業の商品開発活動では、従来自分たちが戦ってきた分野だけでなく、異なる分野であっても果敢に飛び込んで、新しい潜在ニーズを発掘し、成長できる市場を見付けていかなければなりません。

今回は、いままでと異なる価値を創造するためのキーワードとして「感性」に着目しつつ、どのように異なる分野に参入するかを見て行きましょう。

1.「感動や共感を呼ぶ」ものづくりの時代

近年、日本の製造業を取り巻く環境が厳しさを増していることを、読者のみなさんもご承知のことと思います。アジア・中東の新興諸国の急激な発展やグローバル化によって、性能や品質の良いものを造れば売れる、という時代は、もはや完全に終わりを迎えています。これは、特にハードウェアの「ものづくり」において顕著な傾向をみせています。

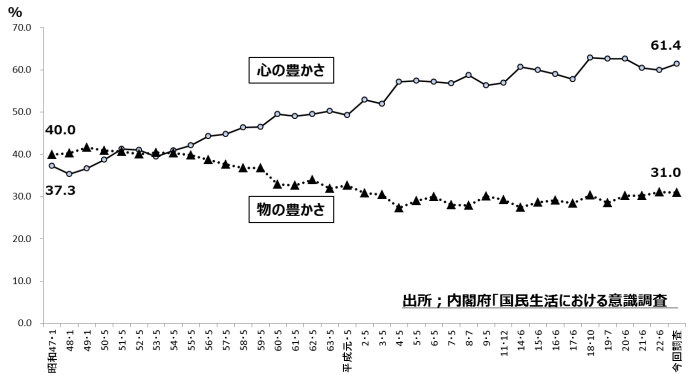

そして、消費者の意識も年々変化しています。図1は内閣府が行った調査結果を時系列で見たものです。これによると「モノの豊かさを重視する」という人が約3割にとどまっているのに対し、「心の豊かさを重視する」という人は、なんと約6割にまで達しているのです。モノが豊かになった現代では、人々は目に見えるモノ以外に価値を見いだしていることを裏付けた調査結果となっています。

図1.心とモノの豊かさに対する意識変化

日本感性工学会は、従来の人文科学・社会科学・自然科学といった枠にとらわれることなく、幅広い学問領域を融合し、「感性工学」という新しいジャンルを立ち上げるため、1998年に発足しました。また、2007年に経済産業省は「感性価値創造イニシアティブ」を発表し、従来の「性能」「価格」「信頼性」といった価値基準に加え、「感動、共感を呼ぶ」という新たな価値軸に基づいた「感性価値」を提唱しています。

さらに、2013年には日本感性工学会が『かわいい感性デザイン賞』の公募をスタートし、最優秀賞をはじめとする合計18社が受賞しています。

2. アナロジーを用い、対極の市場に目を向ける

古くから、一見、まったく関係ない分野どうしを関連づけることで、新しい事業や商品・サービスが生まれるということはよくあります。問題解決や発明といった分野においてさえも、バイオミメティクス(生体模倣科学)というジャンルで、ふくろうの羽根のエッジの原理を新幹線のパンタグラフの騒音軽減に応用したケース、製造業のIE(Industrial Engineering)のやり方をサービス業に導入したケース(日本経営工学会春季特別セッション、2013年5月)のように、多数の事例が存在しています。

異なる業種のルールや常識を真似るアナロジーの考え方を用いて、新たな市場や新製品開発を行う場合、なるべく遠くから借りることが有益です。ですから、現在自社が向き合っている市場の対極の顧客に着目するとよいでしょう。たとえば、これまで男性市場を対象としていたのであれば女性市場、人間ならペット、シニアなら若者…という具合に、まず対極に目を向けるのが肝心です。その後に、対極の顧客では何が隠れたニーズなのかを調査していきます。

3.異分野の成長市場を見つける

異業種の市場は、自分たちにとっては未知の分野ですから、リスクも高いと考えられます。とくに、B2B(Business To Business)の業務用途の市場から、一般消費財市場などB2C(Business To Consumer)に変更する場合は、市場ライフサイクルの成長市場を見極めることが重要です。

また、近年ではウェブマーケティングの手法を活用し、キーワード検索から得られる検索数や広告の入札数、入札単価などの値が時系列でどのように推移しているかで、市場の成熟度合いを推測する方法があります。

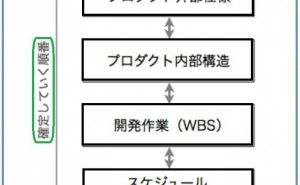

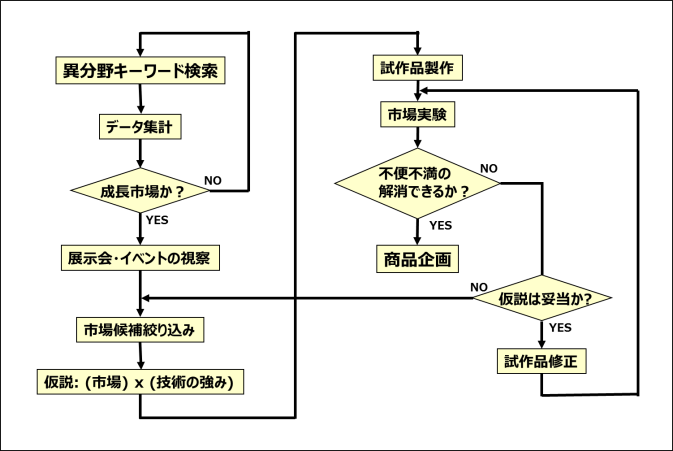

下の図2は、成長市場を見つけ、商品を企画するプロセスをフローチャートにしたものです。

図2.市場探索のフローチャート

前段で説明したキーワード検索などで参入する成長市場を見つけたら、PDCA(Plan Do Check...