人口減少による人手不足、既存製品のコモディティ化、新技術の導入などに対応していくために、企業は自社の開発力を迅速に強化する必要があります。そのために開発組織の見直しや使用ツールの変更など様々な取組みが行われていますが、特に重要なのが開発力への影響が大きい技術人材の力量を向上させるための教育です。

これまでも独自の技術人材育成のカリキュラムを設けている企業もありますが、教育プログラムを設けずに業務を通した育成を中心としてきた企業では、技術人材を育成していくシステムそのものを構築しくことが必要となります。その際、人材育成は成果予測の難しい長期間の投資活動であり、どのように進めたらいいかが分らないために具体的な取り組みに至らないことも多いのではないでしょうか。

ここでは、そうした背景を踏まえて、効率的に成果を上げることに焦点をあてた技術人材育成の進め方について解説していきます。

1. 計画と実施

(1) 目的の確認

将来の企業の発展のためには、そのビジネスに向けた構えを準備する必要があり、開発リソースを確保するための技術人材育成は必須です。ただし、技術や知識を習得するまでには時間がかかり、教育成果を業務で使って成果を出すまでには更に時間が要りますので、長期間に亘る経営資源の投資を要することになり、人材育成活動には確実な成果が期待されます。

そのために、活動を始めるに当たっては活動の方向が確実に期待する成果獲得に向かうように、以下のような「目的」を関係者に提示し、定期的に確認をしていく必要があります。

- 将来のビジネス計画はどうなっているのか

- そのために、いつまでに、どのような状況になっていることが求められているか

- そのために、どれだけの投資を計画しているか

◆関連解説記事:開発効率を上げるには【連載記事紹介】開発コスト低下とスピード向上

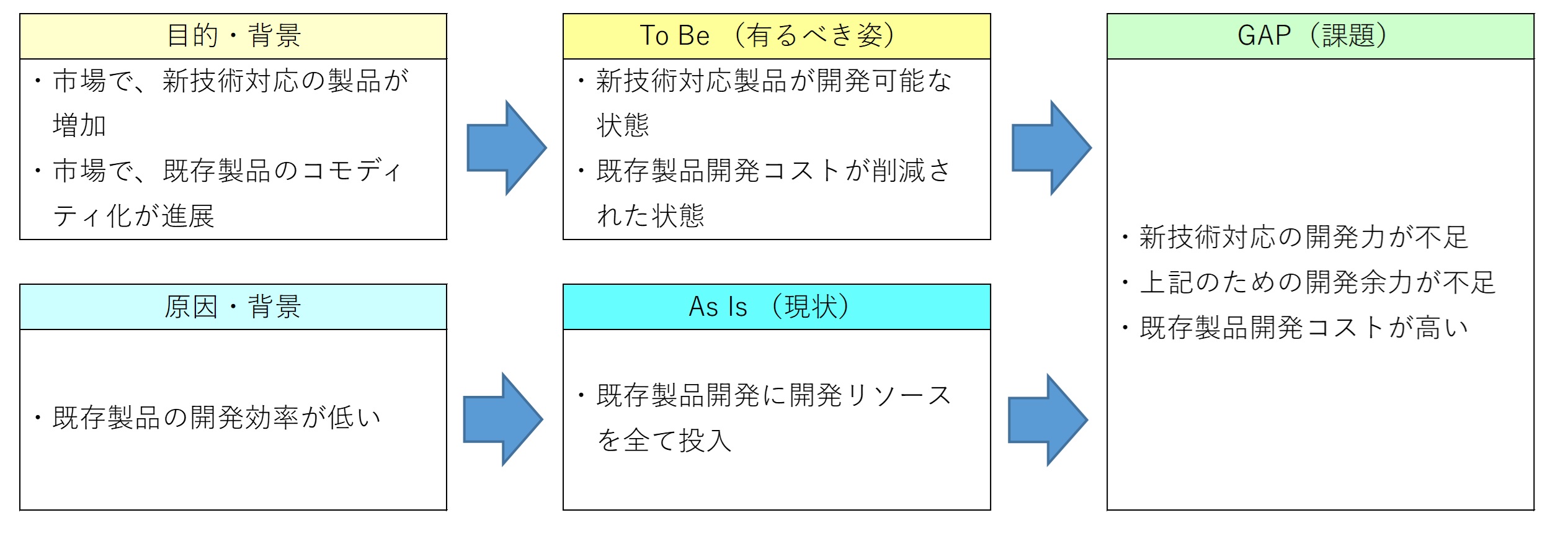

(2) GAP分析

人材育成活動の投入リソースを課題に対して集中させることで、投資効率が向上します。そのため、技術人材育成を計画する前段階で、目的に対して現状がどうなっているかを調査し、両者のギャップ(課題)を洗い出します。

- ①目的から、有りたい姿(To Be)を定義する

- ②現状(As Is)を調査する(現場でのアンケートやマネジメントの認識などによる)

- ③両者の課題(GAP)を見つける

図1.GAP分析(例)

(3) 教育目標の設定

更に、課題解決に向けて何を教育することが最も効果的かという視点で、教育目標を設定していきます。次の例をご覧ください。

【例】

新技術対応の開発力が不足している

→ 新技術対応の開発力を強化する

→ 自社製品が、競合と比較して不足しているのは「AI推論機能」であり、この機能を開発する知識・スキルを獲得する

→ AI推論についての理論の理解、ハードウェア・ソフトウェア実装法を習得する

開発余力が不足、既存製品開発コストが高い

→ 既存製品の開発効率を上げることで、開発コストの低減と開発余力の増加を図る

→ 開発効率が低い原因は、コモディティ化に伴い、新規開発案件が低下したために、若手人材のOJTの機会が少ないためである

→ OJTによらない技術伝承の方法を確立する

→ これまで暗黙知であった既存製品の設...