新製品開発の際に行われる信頼性テストは、ちょうど卒業試験のようなものです。日本の大学は「入学は難しいが、卒業は易しい」のでピンと来ないかもしれませんが、米国のように「入学は易しいが、卒業は大変」な大学制度を考えれば、卒業試験の意味は明確です。

学生が卒業後十分に活躍できるかどうかを予測するには、どのようなテスト問題で学生の実力を評価すればいいでしょうか。これから社会に出て行けば様々な状況に遭遇する可能性があるわけで、テキストの知識を単に暗記していただけでは役に立たないことは明白です。したがって、卒業試験の問題も暗記の量や正確さを試すのでなく、理解度つまり応用力を試す問題のほうが良いでしょう。卒業後、予想もしない事態に遭遇しても、基本原理に沿った合理的な判断が柔軟に出来る学生だけが、卒業資格を獲得して欲しいわけです。

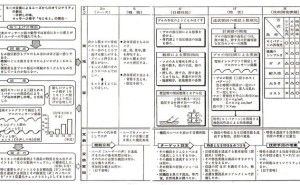

新製品の評価でも、同様の考え方が出来ます。新製品が今後量産されて市場に出て行けば、開発中に想定していない様々な状況にも遭遇します。その場合でも、従来機や競合機以上の稼動品質を維持できるかどうかは、標準テスト条件だけの確認で判断できるでしょうか。普通行われている数種類の標準テスト条件で規格値を満足しているかどうかを見るのは、暗記度を試すテスト問題に相当するように思えます。少なくとも理解度、応用力を試す問題とは言えません。

では新製品...