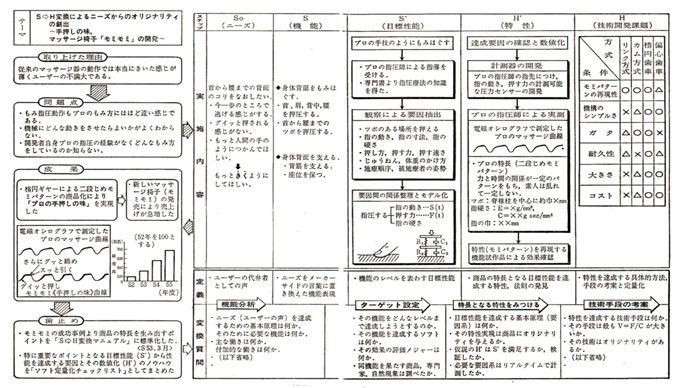

筆者が在籍した企業で体験したマッサージ器具の開発事例で、品質工学を活用した具体的な説明を行います。

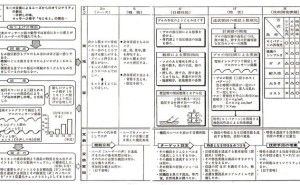

図1.マッサージいすの開発プロセス

1970年代の企業はTQCが全盛でデミング賞を取得することが、企業のステータスになっていました。当時松下電工㈱の健康機事業部では、健康づくりを目指してマッサージ椅子を開発していました。そこで行われたことは、顧客のニーズを技術手段に変換する開発を「S-H変換」と名付けた技術開発や商品設計です。このS-H変換の内容は、その後肩たたき機の開発に発展しましたので、事例を紹介します。

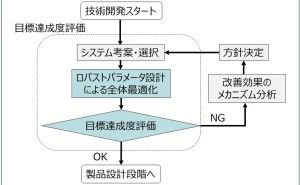

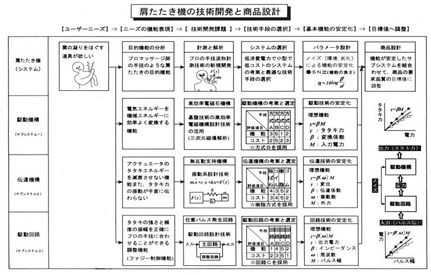

図2は肩たたき機の開発プロセスです。

図2.肩たたき機の開発プロセス

この事例では、「肩の凝りをほぐして欲しい」というのがお客の要求ですから、目的機能はプロのマッサージ師の手技のたたき力と考えて、マッサージ師の手技の計測から開発が始まりました。

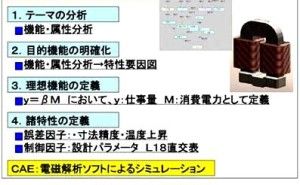

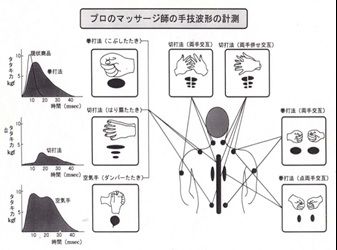

手技を分類すると、図3に示すように、拳打法(こぶしたたき)や切打法(はり扇たたき)や空気手(ダンパーたたき)があり、たたき力について3種類の過渡特性を計測しました。

図3.プロのマッサージ師のモミ手技波形

目的機能を満足するためには、「たたき機能」だけでなく、「運動伝達機能」と「運動制御機能」が独立機能として考えられますから、それらのシステムも同時に創造する必要があるのですが、ここでは「たたき機能」に絞って技術開発プロセスを説明します。 「たたき機能」は、入力電力をたたき力のエネルギーに変換することですから、たたき力を発生するシステムをたくさん創造することになります。

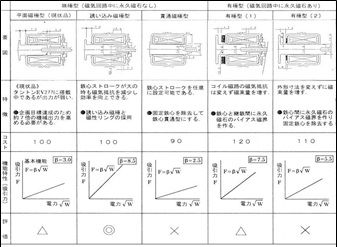

図4で示すようにたたき力を発生する技術手段を5種類考案し、その中で機能とコストと技術力の面で考えて、ソレノイド機構を選択しました。

図4.たたき機能のシステム選択

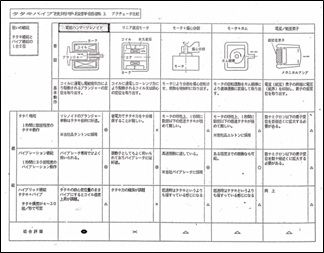

次に図5に示すように、ソレノイド機構の中で、入力電力をたたき力に変換する効率が最も良い機構として「誘い込み無極型ソレノイド」を選択し、パラメータ設計を行いました。

図5.肩たたき機のシステム設計

同様にして、サブシステム(伝達機能,制御回路機能)はそれぞれ独立機能ですから、それぞれの機能について、機能性評価とパラメータ設計を行って技術開発を完了しました。 商品開発における「全体最適」は、目的機能(過渡特性)を満足する...