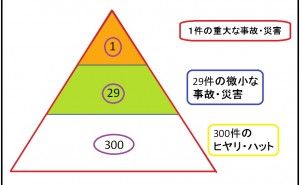

これからの連載では、私たちに切っても切れない縁のあるヒューマンエラーをできるだけなくし、それに伴う事故や災害のない生活を夢に見て一緒に考えていきたいと思います。今回は、ヒューマンエラー防止策、その1「ヒューマンエラーと上手に付き合おう」です。

1. 人間に付き物のヒューマンエラー、ならばどうする?

あらまあ!また忘れてしまったとか、ええっ!!またまた失敗したなど、日常生活でも仕事においても、失敗の連続の日々と仲良く?誰でもがお付き合いしているのが、ヒューマンエラーです。茶碗に箸、ご飯に味噌汁、パンにバター、ナイフにフォークというようにいつもセット化になっているものと同様に私たちにご縁があります。

ヒューマンエラーによる現象として、①スリップ:やろうとしたことが十分な注意を払っていなく実行段階での失敗があります。これはやってしまった時にすぐ気づくものです。「、」と「。」の入力間違い、取り違える、忙しくて混乱して間違うなどがあります。

もう1つの②ミス:やろうとしたこと自体が間違っているものです。やろうとしている前段階での失敗です。これはやってしまった後に気づくものです。これは、気づきにくく、情報不足、予測や期待が勘違いを生んだり、自分だけでなく集団でもやってしまうこともあります。言い出せないままことが、大きくなってしまうこともあります。その背景として、聞き間違い、錯覚、早合点、思い込みなどがあります。事前準備での相互理解が大切です。なぜやるのか、背景や目的を共有化しておきましょう。

さらに③失念、物忘れがあります。年を取ると謙虚に実感します。自覚症状のない人や頭のいい人ほどうぬぼれてしまい、メモすら取りません。記憶は曖昧です。記憶力より、記録力を身に付けいつもメモすることでかなり対応できます。ボールペンとメモは、体の一部としていつも携帯しましょう。

ヒューマンエラーの発生は何かを、生産現場で多くの人にインタビューをしてきました。実は、複雑で高尚なミスではなく、初歩的なミスともいわれる、たわいものないこと、些細なことでした。故意や意図的というのは、ごくわずかでした。故意がさらにエスカレートすると犯罪になります。故意の要因は、上司への恨みの仕返しなどがあります。この対策は、職場内の雰囲気づくりから始めることです。上司から部下に笑顔で名前を呼んで挨拶をする、褒める、動機付けをするなどがあります。これはまた別の機会に紹介したいと思います。

2. 製品の設計から見直して市場クレームゼロにする

筆者の性格は、生まれつきの慌て者ですから失敗の連続の人生です。特に会社に入ってからよく分かったのが、設計ミスの多さです。あまりの多さに自ら苦しみました。

1つの対策として、設計の仲間に設計ミスを発見してくれたなら賞金を出すことをやりました。これはかなりの効果がありました。お金が絡むと人間は眼の色が変わります。つまり第三者の視点を借りるのは、間違い防止策の1つです。一人で考えていると視野が狭くなり、全体像が見えなくなってきます。全体像を意識してみながら、詳細な仕事をしていくために鳥の眼と虫の眼を相互に使うことです。これには、仲間やチームの力がとても大切な要素です。2つ目は、能力に応じた適正配置があります。

著者がヒューマンエラーを完全に防止したアイデアもありました。リミットスイッチの直流用ランプでスイッチが動作している時は点滅し、動作しない時は点灯する仕様のものです。このLEDランプのクレームが、毎月発生していました。12,24,48ボルト仕様の3つがあり、高い電圧を加えたり、またプラスマイナスの極を逆にしても、LEDは破損します。ランプホルダーにプラスマイナスの表示と電圧の表示もありますが、スイッチに取り付ける時は反対向きになり、配線が逆になって逆の電圧がかかればLEDは故障してしまいます。お客様には「注意して配線してください。」とクレ...