1. 「5S」活動による生産性の向上

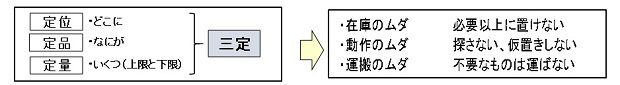

別稿でお話した通り、「5S」の中で、整理・整頓・清掃のそれぞれの活動のレベルを上げていくことで、いわゆる7つのムダのうち「作りすぎ、在庫、不良、運搬、動作、手待ち」などのムダが排除され、結果として生産性の向上につながっていきます。実際、一般的に行われる改善策の多くは、基本的には「5S」のレベルアップを意味しています。その最たるものが、三定と言われる環境の整備です。これができてくると、必要なモノだけを決められた場所にしか置けなくなります。こうして、日常の風景に溶け込んで見えなくなっていたムダが顕在化されるのです。そして、ムダが顕在化されるからこそ、治すことが可能となるのです。

図1 三定とその効果

2. 作業整理による仕事自体の見直し

「5S」とは、基本的にモノに対しておこなう活動であると思われている方が多いのではないでしょうか?この誤解が、「5S」活動を形骸化させる原因のひとつだと思われます。本来、「5S」の一番初めの整理という言葉は、仕事そのものに当てはめて考えるべき言葉なのです。

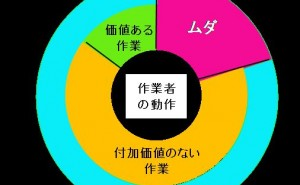

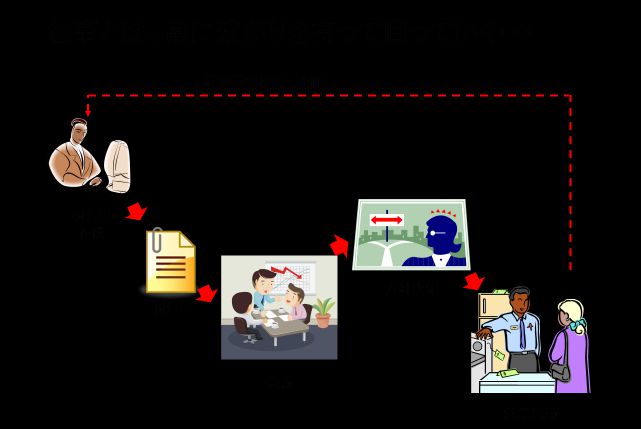

仕事の目的を果たすために、私たちは作業を行います。そして、作業を成立させるために動作を組み合わせます。そうすることで、初めて仕事は成り立っているのです。このように考えると、仕事の目的に対して、そもそもその仕事が合致しているのかどうか、言い換えると価値を生んでいるかどうかという判断基準が見えてきます。そして、仕事自体はバトンタッチリレーのようなもので、次の誰かに必ず手渡されて初めて価値を生み出します。それは、回り回って最後はお客様から自社に評価や反応といった形で戻ってくるのです。それを分析して次の作戦を立てるわけであり、このループにのっていない仕事は、そもそも価値を生んでいない=整理される仕事として、排除されるべきなのです。

図2 バトンタッチの輪

次に、目的に合致した仕事を成立させるために必要な作業があり、その作業を最も効率的に行うための動作を成立させるために、モノの種類や量、置場や置き方などが決まってきます。これが整頓です。「5S」を行う上では、このような考え方をベースにした作業整理が非常に重要となるのです。

作業整理を行うことで、不要な仕事が減り、さらに生産性も向上するわけです。

3. 日常清掃から保全活動への展開

「保全」とは、「清掃-給油-点検-交換」などの一連の活動の中で、設備を通じた生産性向上のための活動...