【業務改革を実現する問題解決技法 連載目次】

1.実態調査結果の吟味

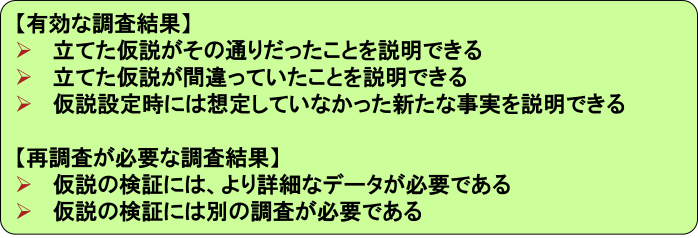

前回のその6に続いて、解説します。「業務フロー」「業務に要している時間(長さ・量)」「情報の活用度合い」「物や情報の重要度合い」などの様々な実態調査のデータ収集ができても、すぐそのまま問題分析に使うことはできません。有効な調査結果であるか否かを、図1のように吟味していく必要があります。

図1.調査結果の評価項目

図1.調査結果の評価項目

これを繰り返しながら、有効な調査結果を揃えていきます。例えば『拠点倉庫への配送納期遅延が多発している』というような問題も、最初は「どこから手を付ければよいのかわからない」状態だったのが、仮説設定に基づいた計画による実態調査を行い、その結果を吟味して有効な調査結果を揃え、それらを材料に問題分析を行っていけば、問題の根本真因を明確にすることができます。その際に有効となるのが『問題構造図』です。

2.問題構造図による根本原因追究

問題解決のためには、問題を引き起している根本原因を突き止める必要があります。実態調査で判明したことだけ並べても、問題の根本原因特定にはまだまだ不十分です。実態調査で判明したことは、問題を引き起こしている個々の要素に過ぎません。それら相互に因果関係がありますから、これを「構造図」にまとめていきます。構造図とは、いわゆる「なぜなぜ分析」によって原因をモレなくダブリなく深掘りし、ツリー状に論理的に整理したものです。

構造図で原因を深掘りしていく場合、実態調査結果を参考に原因を一つひとつ挙げていくことになりますが、その表現には具体性が必要です。例えば「梱包用資材不足」という表現ではどの程度の悪さ加減なのかがわかりません。「梱包段階になって初め...

![[エキスパート会員インタビュー記事]現実的な改善を通じたものづくり支援の実践(福富 昇 氏)](https://assets.monodukuri.com/article/jirei/2240/897ffd93-6047-47bb-9a0e-335d61aba4d2-thumb.png?d=0x0)