♦ 限られた人員、予算で効率的にヒット製品を

1. QFD-TRIZ導入の背景

今回は創業当初から電磁バルブなどの「機器事業」と、1980年代に参入した半導体・液晶製造装置向けの精密温度管理・湿度管理装置など「装置事業」2つの事業を展開する伸和コントロールズ社(神奈川県)の事例(開発本部・バルブ技術グループ)を紹介します。

同社では、2010年からQFD-TRIZを核とする体系的開発手法を活用した新製品開発をスタートさせました。それ以降「コンペで連戦連勝」といわれるような革新的なヒット商品を開発、また医療機器や次世代エネルギーなどの新規分野開拓ほか、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の宇宙補給船に使用される姿勢制御バルブが採用されるなど、目覚ましい飛躍を遂げています。

同社が取り組みを始めた2010年は、リーマンショックによる市場の混乱もようやく治まる中、社内でも長らくヒット性のある製品も出ていなかったことから「新製品投入で低迷する受注の立て直しと、製品開発に新しいアプローチが必要だ」という機運も高まっていたそうです。ただ、同社にはマーケティング専任の部がない上、潤沢な予算や人員もなかったため、限られたリソースで効率的にヒット製品を生み出し、現状を打開していこうとQFDとTRIZ導入を決めたのです。

2. ニーズにマッチした精密空調装置の小型化に成功

最初に取り組んだのは同社主力の精密空調装置です。標準品をベースに顧客案件ごとに細かなカスタマイズに応じる典型的な「都度設計」でしたが、顧客ニーズへのきめ細かな対応という点では顧客満⾜度も高い一方、そこに開発リソースがかかるため、新機種開発は後⼿に回ってしまっていたのです。「顧客の要求仕様に応えて粛々と開発する」…。いわゆる典型的な「御用聞きビジネス」だったそうです。

そのような背景もあったことから、これまで「御用聞きビジネス」で進めてきたところへ急に「何か新しいモノを」と言われても、当初は現場でも何を造れば良いのか分からなかったことから、まずは「QFDで何が顧客に対してアピールできる価値になるか」について考え直すところから始めてもらいました。

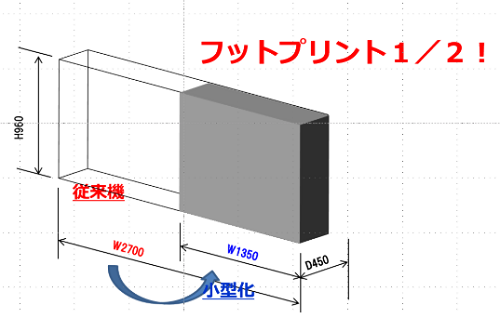

QFDでは、普段顧客から寄せられる何気ない言葉をリストアップしていき、リスト化と分析を通して、顧客の真のニーズとそれ以外のノイズを慎重に区別していきました。検討を進めた結果「省フットプリント(設置面積の小型化)」というテーマが浮かび上がってきたのです。それまでも顧客から小型化の要望はあり、その都度納期や価格が優先され先送りされてきたのですが、QFDのニーズ分析を通して改めてこのテーマの市場価値を認識でき、開発目標も「フットプリント50%削減」と設定するまでに至りました。

50%の削減は、最初は開発現場では無理だと思っていたようですが、TRIZの機能属性分析・根本原因分析で小型化を阻む根本原因を抽出し、そこからTRIZの発明原理や進化パターンなどを使って課題解決のアイデアを出し合った結果、最終的は約300件のアイデアを出すことができるなど見事実現することができました。この小型化に成功した精密空調装置は「工場のスペースを少しでも有効利用したい」という顧客ニーズにマッチして「コンペで連勝」になるようなヒット商品となったのです。

図1 QFD-TRIZの連携で50%小型化の開発目標を設定、達成した

顧客からの要求期限内に要望以上の成果を出し納品することができた

3. 顧客新製品の重要部品にも採用

さらに同社では、この新型空調装置を開発した翌年、超高精度の温度管理を必要とする半導体製造装置メーカーから相談を受けたことをきっかけに、次のテーマにTRIZを使った超高精度制御モータバルブの開発に取り組み、成功したのです。

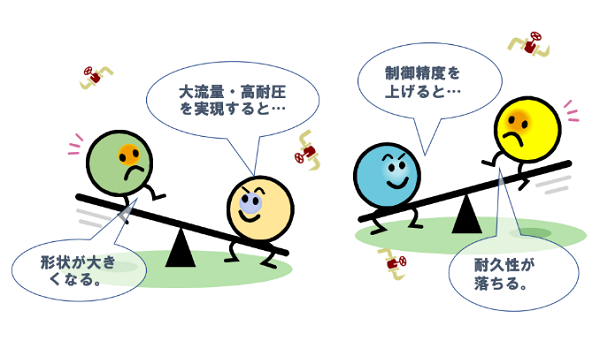

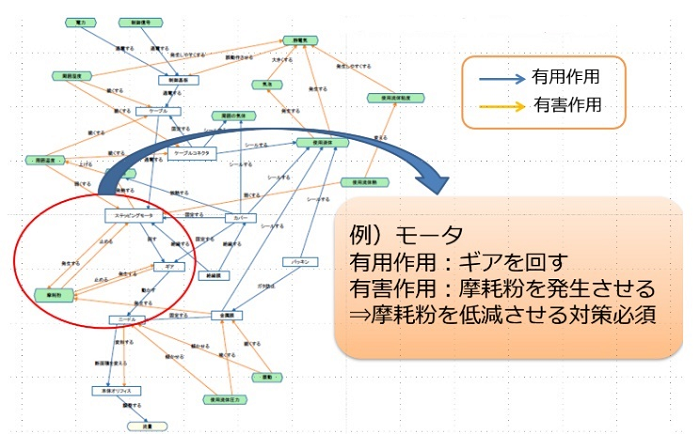

高額な半導体製造ラインや製造装置には、限りなくダウンタイムをなくし、長時間連続稼働することが求められます。一方で数ナノメートルという微細加工には超高精度に温度や湿度をコントロールすることも必要とされます。制御精度を上げようとして機構が複雑化すると、故障頻度の増大や耐久性の悪化が問題になる。このバルブには高精度と高耐久性のトレードオフ(背反)を解決することが必要となるためTRIZを使い、バルブの構造を一から見直し、シンプルながら超高精度の制御を可能する構造のアイデアを出して、リニアな流量制御特性を持つ高精度制御バルブの開発に成功。結果、顧客装置メーカー新製品の重要部品として納入することに繋げたのです。

図2 TRIZで制御バルブのトレードオフ特性を解決

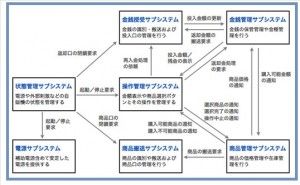

図3 高精度制御バルブの開発で実施したTRIZの機能属性分析

システムモデル図(Goldfireで作成)

4. 『モノ』から『価値』を売る企業に

その後も同社では改良版の開発や他業界の用途向けのビジネス拡大にも、TRIZやシーズドリブンQDといった体系的開発手法を活用したそうです。

特に高精度制御バルブの初期開発品にはバルブ閉時に流体漏れが必ず起こるという短所があり、この問題を解決した改良版もTRIZでアイデアを出して開発に漕ぎつけました。また開発したバルブが持つ特殊な機能を生かし、新たな用途開拓と用途ごとにある固有の課題解決にも取り組んだのです。

以前の御用聞きビジネスでは顧客の要求に疑問を挟むということがなく、なぜその要求が必要なのか深く問い質すこともなかったそうですが、QFDやTRIZを使うようになってからは、半導体の国際学会等で半導体製造プロセスの新しい技術や方向性の調査をしながら、顧客から要求が来る前に「将来こんな作り方になるから温度管理に対してはこんなニーズが重要になるはず」と予想を交えた先回りの提案ができるようになった上、Golfdireの技術情報データベースを最大限活用し、幅広く技術動向を調査するようになるなど、開発へのアプローチ方法や社内の空気にも変化が出てきたそうです。

さらに「自分たちの持つ情報が変わると、客先から引き出せる情報の質も変わってきた。それをTRIZで実現できる」といった自信もついてきたのです。

それからはプレスリリースで発表できるような新製品も多く出せるようになり「開発する際、市場のインパクトをしっかり考え企画を立て、課題解決を行ってから実現できるようになった」と話してくれました。「私たちにしかできない技術で、顧客の嬉しい価値を創出することを合理的に訴求できるようになったことも、大きな変化だった」と振り返るなど「『モノを売る』から『価値を売る』企業へ」と意識が変わっていったそうです。

5.「営業・技術ノウハウの属人化」からの脱却

一方、技術やノウハウの継承・共有という面では「営業や開発の活動に組織的に取り組めるようになった」といいます。例えば製品開発時コンセプトの継承ができず、後任者は背景をよく理解しないまま、既存機種をベースに新規設計を行うこともあったようですが、それがTRIZにより、技術課題を整理して“視覚化”することで、図面では伝わらない技術情報が先輩技術者から若手に伝達されるようになり、さらにそれをチームで共有しながらアイデアを出し合って解決するようになったといいます。

QF...