先日、営業秘密管理の専門家から、講習会を受ける機会がありました。

私自身会社に勤めていたころ、国内のみならず海外のグループ会社においても不正競争防止法の一部として、営業秘密の啓蒙教育をしてきましたが、今回は改めてその道の専門家の方のお話を聞く機会に恵まれ、かなり頭がリフレッシュされました。

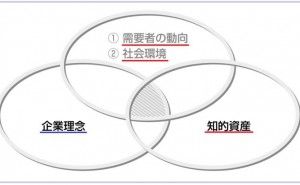

営業秘密とは、企業の秘密情報であって、不正競争防止法において、その中でも特に①秘密として管理されていること(秘密管理性)②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)③公然と知られていないこと(非公知性)の3つの要件全てを満たすものといわれています。

具体的には、製造技術分野であれば「製品図面、設計手順書、生産工程表、製造条件、研究開発データ、試作品、他社特許侵害報告書など」。営業分野であれば「取引先リスト、納入金額、原価情報、取引基本契約書、売掛台帳、販売計画、顧客クレーム情報など」。経営分野では「経営計画、投資計画、役員会の議事録、財務データ、資金調達情報、稟議書、契約書など」広い範囲にわたっています。

2017(平成29)年3月17日の「企業における営業秘密管理に関する実態調査結果概要」(経済産業省)によると、営業秘密の3大漏えいの原因は、①「現職従業員等のミスによる漏えい」が43.8%(2012年調査では26.9%)と最も高く、次いで②「中途退職者(正規社員)による漏えい」が24.8%(同年50.3%)、③「取引先や共同研究先を経由した漏えい」が11.4%(同年9.3%)となっています。

すなわち、従業員に関わる情報漏えいが大半を占めていることが分かります。

また、4年前の統計と比べた場合②「中途退職者(正規社員)による漏えい」が大幅に改善されているにも関わらず①「現職従業員等のミスによる漏えい」がほぼ倍増しています。

この増加の原因は「近年の情報のデジタル化、通信環境(インフラ、料⾦等)の改善、記録媒体の容量の増⼤、クラウドの利⽤拡⼤などの進展に伴う大量データの取り扱いに起因するミス」と考えられているようです。情報取り扱いの便利さや膨大さの代償として、情報漏えいが顕著になった証拠です。

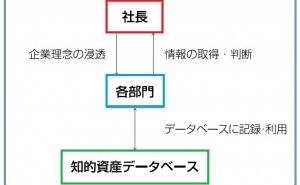

そこで、実効性の有る営業秘密管理のために社内体制として何をすべきかについてですが、情報管理規定(土台となる社内ルール)の整備が重要になってきます。具体的には「保有情報の棚卸し」に始まり「従業員等とのNDA等の整備」「社内ルールの整備」…「運用の周知・徹底」など。

その中でも特に「保有情報の棚卸し(リスト作成)」が最も重要かつ骨の折れる作業(対策活動の95%を占める)といわれています。

すなわち、社内にどのような情報があるのかを把握していなければ、守るべき情報の判別が付かないからです。そして、それらを出し尽くすためにはブレーンストーミングを通じた、常日頃の棚卸活動の習慣が重要になってくるのだそうです。理由は、頭に入った秘密情報も引き出さなくてはな...