前回の 物流4M管理の重要性(その1)事業の基本としての4M管理に続けて解説します。

4. 物流4Mの「もの」

今回は、4Mの中で「もの」について考えてみましょう。

物流工程で良く使われる代表的なものといえば段ボールや容器、パレットなどが挙げられます。梱包に使う段ボールは発注や在庫管理が重要です。時々発注過多で劣化してしまっている段ボールを見かけます。このような管理をしていると会社の棚卸資産を劣化させてしまわないように注意が必要です。製品在庫とともに資材在庫管理もしっかりと行っていくことが重要です。

さてこの段ボール等の資材についても変化点管理は重要です。よく切り替えが発生しますが新旧の管理ができていないとうまい切り替えができない可能性があります。最悪の場合切り替えた後に旧品を出荷してしまうことです。包装資材は出荷製品の外観ですから見た目が大切です。その見た目を損ねてしまうことは絶対に避けなければなりません。

さらに物流工程で重要な「もの」は製品そのものです。自社の製品、預かり品などの製品の保管管理を行っていますからそのものの管理について考えなければなりません。顧客からの寄託品はお客様の所有物ですからそれに損害を与えることはできません。受け入れた数量、出庫した数量をきちんと把握し在庫を適正に保つ必要があります。

在庫に異常があれば顧客に間髪をいれずに報告をすることも忘れてはなりません。顧客は自分の会社から離れたところで在庫管理を行うということはある意味で不安なところがあります。在庫は消費者に売りを保証するために必要です。売り逃しを避けるためにも適正な在庫管理を行い、市場動向に応じてものの出方が多ければ顧客にフィードバックする必要があるのです。顧客からの預かり製品が変更になったことは要注意です。新製品の立ち上げに伴い打ち切り製品が出てきます。それを出庫してしまうと大変なことになります。

このように新製品の立ち上げ、旧製品の打ち切り時には4M変更管理が重要になるのです。製品入れ替え時にはどのような仕事の仕方をするのか、きちんとしたルール決めが求められるのです。

5. 物流設備の留意点

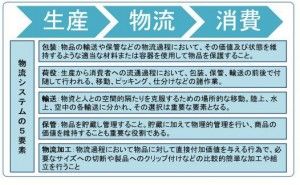

次に三つ目のMである「設備」について考えていきましょう。物流における設備にはどのようなものがあるでしょうか。代表的なものにトラックがあります。輸送設備としては圧倒的にシェアを占めるのがトラックです。設備は使ってなんぼのものです。365日、24時間動かすことでその本来持つ力を発揮できるわけです。

目先で考えるとすぐに悪影響が出ない仕事については手を抜く傾向があるようです。トラックにしてもフォークリフトにしても物流設備として最重要機械であることに変わりはありません。設備は常に良好な状態を保ちフル稼働させることが望ましいでしょう。そのために最初にやらなければいけないことは事前メンテナンスではないでしょうか。トラックでもフォークリフトでも他の機械でも日々の始業点検や月次点検は欠かすことのできないアイテムです。

この大切さはわかってはいても実際にできていない会社もあるかもしれません。これは他の業務でも同じかもしれませんが、この手を抜くことがが積もり積もるとある日突然「ドカ停」が起きたりします。ドカ停とは長時間設備が停止してしまう現象のことで大抵重大な設備故障が原因です。

トラックやフォークリフトの場合は点検業務が法令で義務づけられていますので、あまり手を抜くことは考えづらいですが他の機械では手抜きもあるかもしれません。この点は一度振り返ってみた方がよいかもしれません。

設備に関して常に良い状況に保つこととともに常に稼働させることが重要です。何故なら設備を休ませているということは資産を活用せずに眠らせていることと同様だからです。タクシーは車検や点検で稼働できない場合を除き、原則毎日、24時間稼働させるようにしているそうです。タクシーも物流の一つですが私たちのように「人以外」を扱う物流も考え方は同じだと思います。

そこで常日頃から設備の稼働状況を把握し資産の有効な活用度...