1. 自由化市場での原則

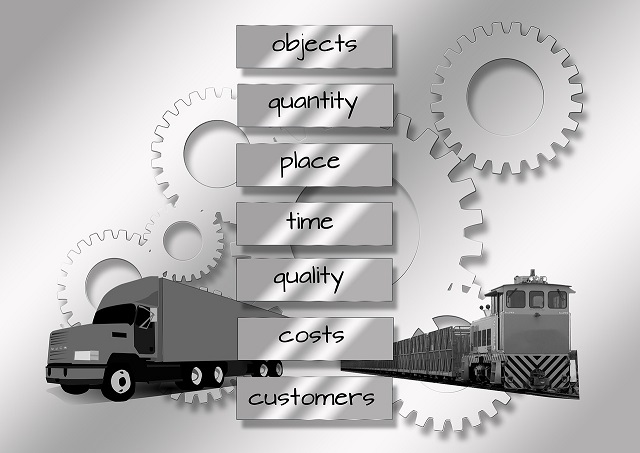

物流業界では運送について、今の価格が安すぎるのではないかということがあるので「適正価格」ということが話題になります。私たちは日常生活の中で物流の恩恵を被っています。手に入れるすべてのものは情報を別として物流を介して運ばれてきます。

情報も新聞であれば物流を介します。食料品でも日用品でも、衣料品でも家具什器でもすべて物流が必要であることは明らかです。これらの国民が必要とされるものを運ぶ仕事である物流は大変重要であり、もっと高く売れるのではないか、という意見があるのです。

まず重要性について。これは多くの人があまり認識していないことかもしれませんが、重要であることは確かでしょう。震災の時にものが手に入らないということになると、そこで初めて「ああ、やっぱり物流は大切だね」という意識になるわけです。

お中元やお歳暮も物流で届けられます。時期が集中するわけですから大変なことですが、だからといって時期をずらして運ぶわけにはいきません。これをもう少し多くの人たちに意識して欲しいということはわからないではありません。そう考えているのは私たち物流に携わる者だけかもしれませんが。

次に価格の妥当性です。物流はかつて規制産業でした。しかし1990年に自由化されて以降、基本的にお客様と相対で価格を決めることが可能になりました。自由化以降、特に運送会社の数が劇的に増え、今やその数は6万3000社に迫ろうとしています。一方で国内貨物は今後増えることは考えにくい状況にあります。ということは、需要と供給の関係で価格は決まりますから価格が上がることは今の状況では難しいということになるでしょう。

私たちが認識しなければならないということは、「価格はお客様が決めること」だということです。もしかしたらこの認識が私たちに薄いかもしれません。お客様は欲しいものを納得いく価格で手に入れたいと思います。当然のことです。これは自由化された市場では大前提となるのです。

2. 想定外を排除しよう

物流事業者が「適正価格」という言葉の中に「契約外の想定外の事象」が含まれていると考えるべきでしょう。その典型的なものが「待ち時間」です。積み込みに行ったら2時間待たされ、荷降ろしに行ったらそこでもまた2時間待たされた、なんていう話が多々あります。この「待ち時間」に対する対価は設定されていないのではないでしょうか。

自由市場の下では価格は需要と供給で決まり、妥当なところで落ち着きます。これが適正価格でしょう。もし思っているよりも低いのであれば、それは供給過剰のせいかもしれません。ただし会社によっては安くても受注しなければならないという状況があるかもしれません。このような状況下では給与を削り、社会保険に加入せず、残業代を支払わずといったコンプライアンス違反が横行します。

これは適正価格云々というより、ビジネス自体が成立していないと考えるべきではないかと思います。だからといってお客様がもっと高く買ってくれるかというとそれは無いと言わざるを得ません。

想定外の事象として荷降ろしに行ったところ、倉庫内の棚に仕分けしながら入れさせられた、という話があります。一般的に荷降ろし作業はトラックポートのそばに荷を置くことと解釈できます。棚に入れることは入庫作業と呼ばれます。つまりこれらは事業者にとっては「想定外」であり、対価は設定していなかった、ということになるわけです。

これらの想定外の事象に対価を付けたとしたら、現状の対価の1.5倍になることもあり得る話で、そういう意味で「適正価格」ではないという理屈も考えられるのです。これは事業者側から見れば「適正価格」ではありません。もしかしたら発注者は「想定内」の事象だったのかもしれません。こういった理解の差を埋めるためには見積もり時の合意が大切です。「合意したことに対する価格」であればそれが適正価格だからです。

契約ごとは重要です。最初が肝心ですから事業者は抜かりなくやっていくことが求められる。

3. 仕様書で決まる価格

物流事業者は仕様書に沿って価格を提示します。物流業務をアウトソースする際に完成度の高い「仕様書」をどこまで提示できていますでしょうか。この仕様書は発注側が委託したい内容をきちんと伝えるために存在します。

この仕様書に曖昧なところがあると正確な料金を提示することができません。もし仕様書に曖昧な点があったならどのような料金となる可能性があるでしょうか。仕様書に書かれていない業務については当然のことながら価格は出てきません。その業務自体が存在しないわけですから当たり前です。

一方で仕様書の書き方が微妙であった場合はどうでしょうか。たとえば輸送業務を委託する場合、積み込み・荷降ろしに関する記述が無かったとしましょう。そうすると事業者側は、次のようないくつかの作業パターンを想定するかもしれません。

- 「手作業による積み降ろし」

- 「フォークリフトによる積み降ろし」

- 「トラックのサイドへの荷降ろし」

- 「工場の奥までの運搬荷降ろし」

本来であれば疑問点は発注者に確認することが必要です。しかしすべてクリアにでききれなかった場合、事業者側は「安全サイド」で価格を設定することがあります。今までの経験値から、「積み降ろしで各1時間の待ちが発生」、「手積み・手降ろしで2時間の荷役」など、リスクを織り込むことが考えられ...