【プロフェッショナルな技術者 連載目次】

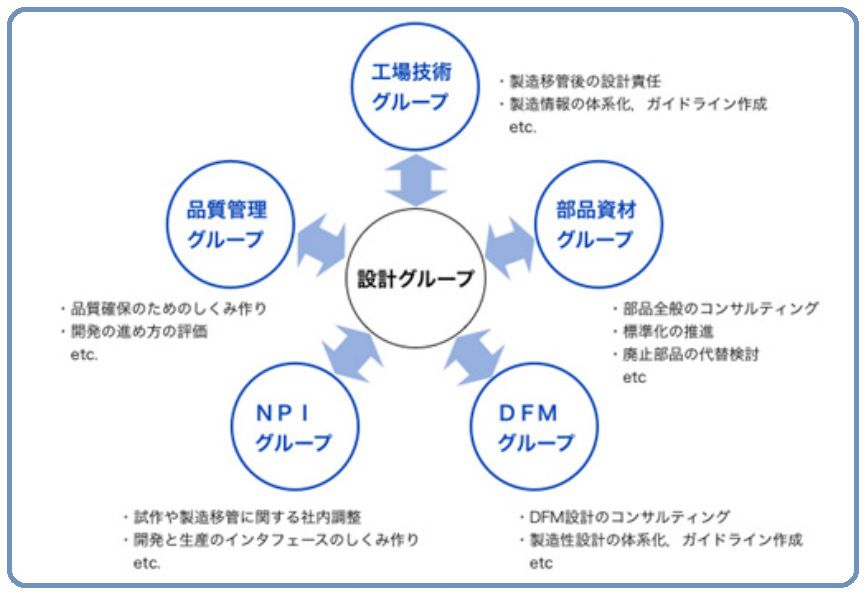

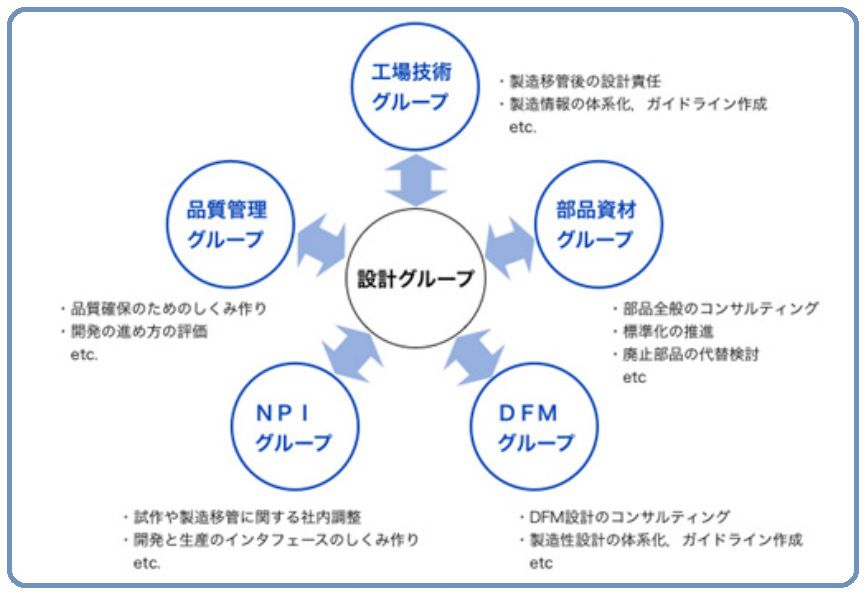

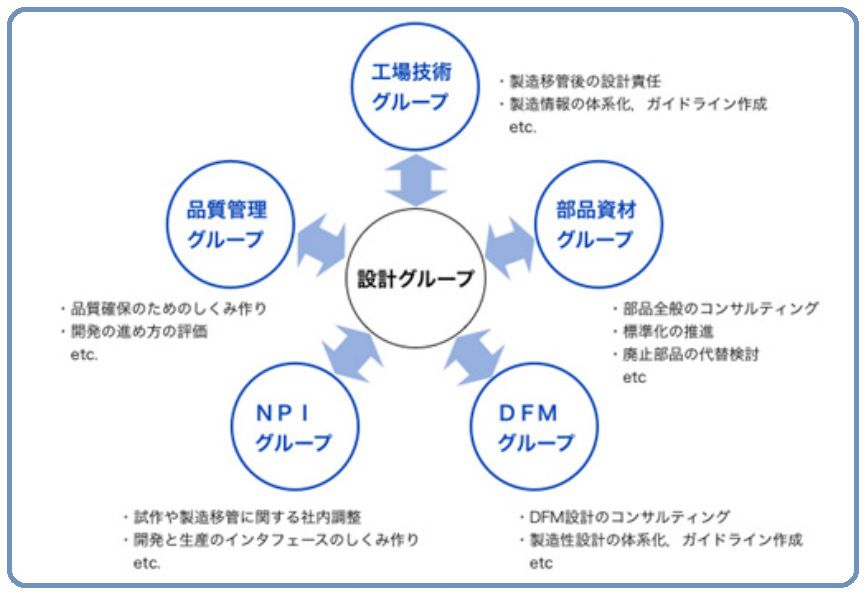

前回のその1に続いて解説します。プロフェッショナルによる製品開発がどのようなものなのかを解説します。紹介するのは一例です。それぞれの開発現場で製品開発業務を設計する必要があります。設計部門の技術者はスーパーマン、あるいは、何でも屋となっているわけです。これをいくつかの専門領域として業務分解したのが図7です。設計に専念する設計グループと、いくつかの専門グループとが協力して設計業務を行う体制となっています。それでは、それぞれの専門グループについて見ていきましょう。

図7.プロフェッショナルによる開発体制の例

工場技術グループは、製造に関するプロフェッショナルです。製造設備や検査設備の導入や生産ラインの構築など生産関連を専門領域としますが、さらに二つに分けることができます。ひとつは、製造設備などの生産ラインのプロフェッショナルです。各種自動機や検査装置の導入など、工場全体でいかに効率的、効果的に生産できるかを計画し、実行する役割を持ちます。そして、設計グループに各種製造設備に合った設計を実施してもらうため、設計ガイドラインやチェックリストを作成します。

もう一つは、製品個別の製造性を保証・改善するプロフェッショナルです。効率的、効果的な生産のためには、個別に実装や組立などの製造性設計を行う必要があります。やはり、設計グループに対してガイドラインやチェックリストを提供することにより、結果として各種の製造図面が適切なものになるようにします。したがって、各種のCAD関連業務はこのグループの所属とするのが良いと思います。

部品資材グループは、部品の選択や購買に関するプロフェッショナルです。コスト、納期、品質、代替性などの観点と、自社の製造・検査設備の観点、そして、自社製品の技術的な観点から、適切な部品の選択肢を設計グループに提供します。設計グループの部品選択は機能的な観点が主となってしまい、代理店の良し悪しやセカンドソースの有無、生産ラインでの取り扱いなどの検討はおろそかになりがちです。部品資材グループは総合的な観点で適切な部品選択を行うためのガイドラインやルール、そして情報を設計グループに提供します。

DFM グループは、製造性設計全般のプロフェッショナルです。前述の工場技術グループや部品資材グループは、実装や部品選択などに対してガイドラインやルールを作成しますが、それぞれは独立した個別ガイドラインや個別ルールとなります。これでも十分な価値がありますが、設計をより効果的なものにするには適用のタイミングやレビュー方法などにまで踏み込んだ仕組みに統合する必要があります。このような役割を持つのが DFM グループです。

NPI グループは、New Product Introduction の略で製造移管のプロフェッショナルです。現状分析やその対策(仕組み作り)を行うのはこのグループの役割です。また、実際の製造移管を効率良く実施するために、BOM (製品全体の部品表)や製品構造についてのガイドラインやルールを作成し、設計グループに提供します。

品質管理グループは、すでに存在しているところが多いので説明は不要でしょう。気をつけてほしいのは、設計完了後や生産完了後の判定を行うだけではなく、設計段階で使う品質確保のためのガイドラインやルールを提供することを目指すべきだということです。プロフェッショナルとしての知識・経験を設計業務の中で活かすことを考えなくてはいけません。

このように説明すると、小さな組織では関係ないと思われがちですが、それは間違いです。各々の専門グループは組織上のグループである必要はありませんし、メンバーは1名であっても、さらには、一人が複数のグループを兼任していてもかまいません。大切なのは、設計部門技術者が従来やっていたことを業務分解して専門業務として定義することであり、その定義に従って仕事をアサインすること...