【目指すべき開発体制 連載目次】

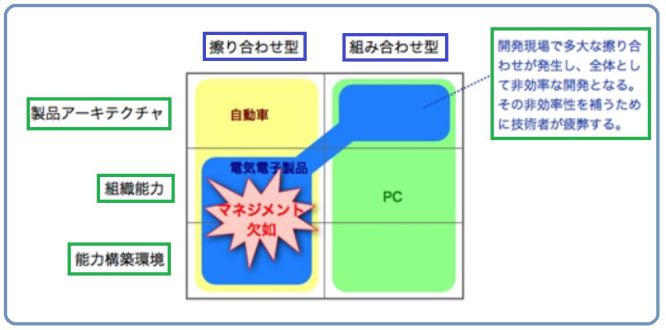

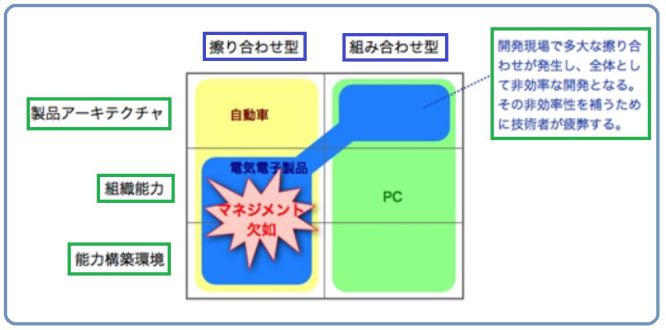

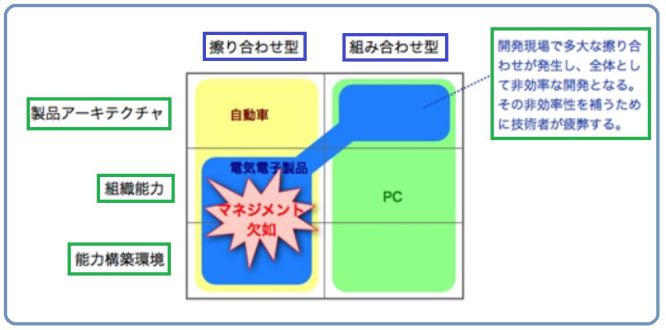

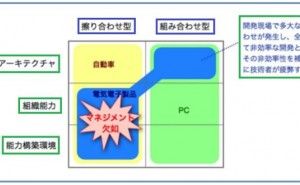

- 目指すべき開発体制とは(その1)擦り合わせ型と組み合わせ型

- 目指すべき開発体制とは(その2)日本企業文化を引きずっている「擦り合わせ型」

- 目指すべき開発体制とは(その3)組み合わせ型に擦り合わせ型組織文化を適用する工夫

- 擦り合わせ型開発 基本の仕組み (その1)「調整」の仕組み

- 擦り合わせ型開発 基本の仕組み (その2)「気づき」の仕組み

TOP

続きを読むには・・・

石橋 良造

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

現在記事

前回のその23に続いて解説します。オープン・イノベーションによる新コア技術獲得については、最初に核となる一部の要素技術を獲得し、その後、自社または、その...

前回のその23に続いて解説します。オープン・イノベーションによる新コア技術獲得については、最初に核となる一部の要素技術を獲得し、その後、自社または、その...

今回は「実践してこその戦略立案」について解説します。 当たり前のように感...

今回は「実践してこその戦略立案」について解説します。 当たり前のように感...

今回も、前回同様、「思い付く」ための「知識・経験を整理するフレームワーク」の中の、知識・経験を時系列で整理する「期」ついて議論をします。 1. 守...

今回も、前回同様、「思い付く」ための「知識・経験を整理するフレームワーク」の中の、知識・経験を時系列で整理する「期」ついて議論をします。 1. 守...

コンサルタントとして多くの開発現場に入ると、普段使っている単語、もしくは意味しているものが開発現場によって想像以上に違うことを実感します。たとえば、「レ...

コンサルタントとして多くの開発現場に入ると、普段使っている単語、もしくは意味しているものが開発現場によって想像以上に違うことを実感します。たとえば、「レ...

先日、ある開発リーダーからこんな相談がありました。「一日のスケジューリングをしても、当日になると急な会議やら雑務が入ってしまって仕事が進まないんだよ。...

先日、ある開発リーダーからこんな相談がありました。「一日のスケジューリングをしても、当日になると急な会議やら雑務が入ってしまって仕事が進まないんだよ。...

前回のマトリクス体制での品質保証2に続いて解説します。 これまで説明してきたのは、プロジェクトごとに作成する品質計画(プロジェクト品...

前回のマトリクス体制での品質保証2に続いて解説します。 これまで説明してきたのは、プロジェクトごとに作成する品質計画(プロジェクト品...

開催日: 2025-04-18

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします