前回は、「擦り合わせ型開発」と「組み合わせ型開発」のモデルを使って、開発体制について考察しました。擦り合わせ型開発と組み合わせ型開発それぞれの特徴を説明し、セットメーカーの多くは、組み合わせ型の製品アーキテクチャを擦り合わせ型のスタイルで開発している「ねじれ」の問題を抱えていることを指摘しました。得てしてこのような問題提起をすると、問題解決のために現状を否定することになりがちです。今回の場合であれば、どうやったら「ねじれ」解消ができるのかという思考になりやすいということです。しかし、日本の技術者が本来持っている擦り合わせ能力を活かすことこそが、製品開発における競争優位性を高める手段であると思います。

ただ、現状肯定といっても単純な自画自賛では競争に勝つことはできません。実際、擦り合わせ型開発は非効率になりがちです。様々な擦り合わせが発生するのですから、本質的に時間がかかる開発スタイルなのです。従って、この非効率性を解消する仕組みを構築することが、組み合わせ型開発においても擦り合わせ型開発においても、擦り合わせ能力を活かした高次元の製品開発を実現することにつながります。

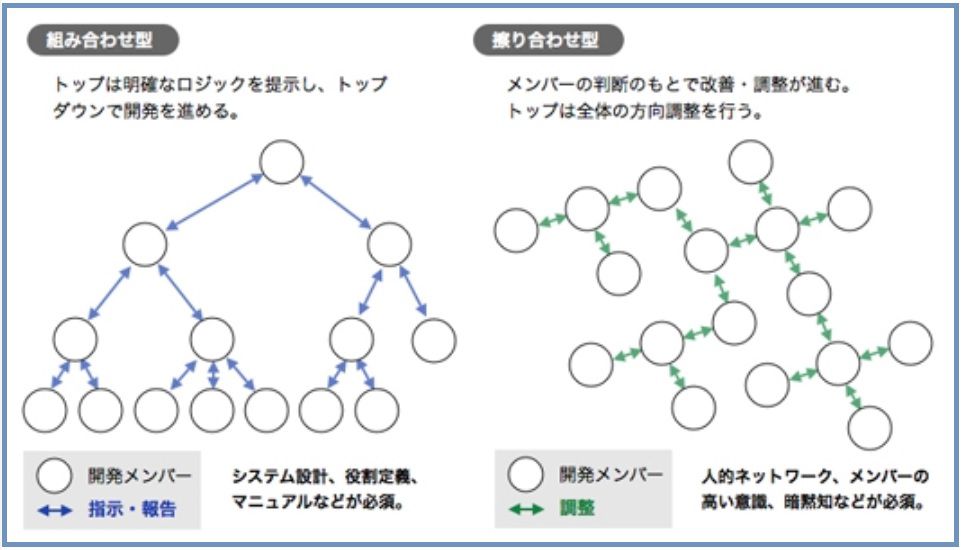

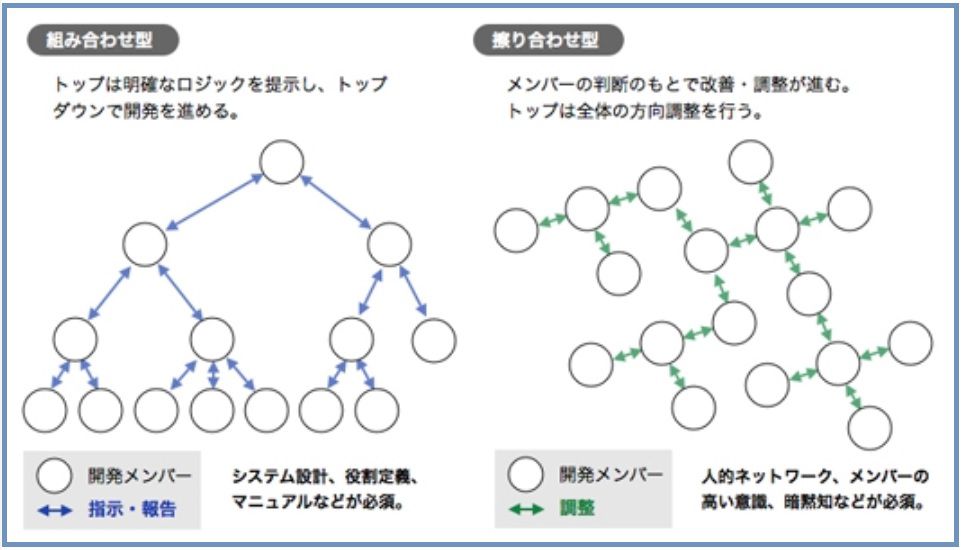

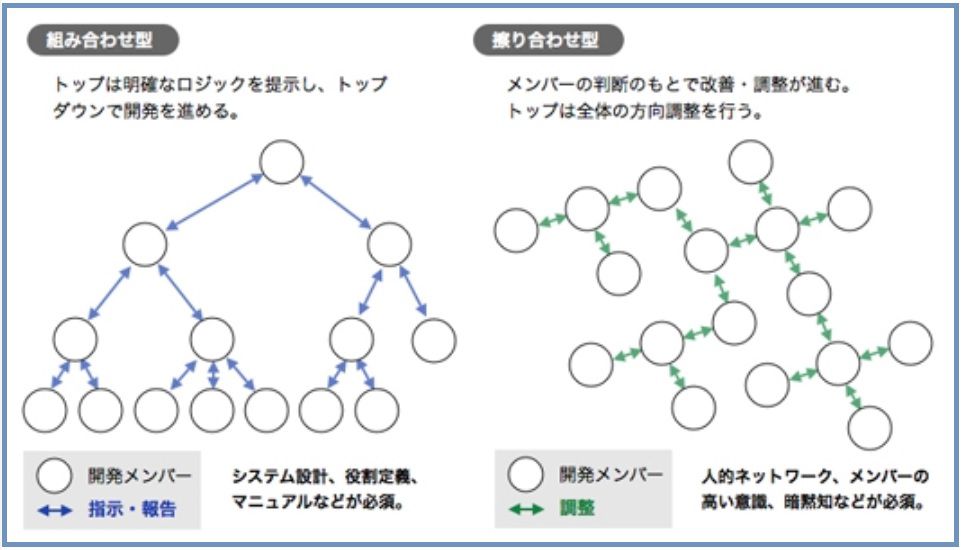

今回は、擦り合わせ能力を活かしつつ、効率的な開発を実現するための仕組みについて解説します。さて、前回は擦り合わせ型開発と組み合わせ型開発のマネジメントの違いについて紹介しましたが、念のため、図12により擦り合わせ型開発についてもう一度復習しておきます。

図12.「組み合わせ型」と「擦り合わせ型」のマネジメントの違い

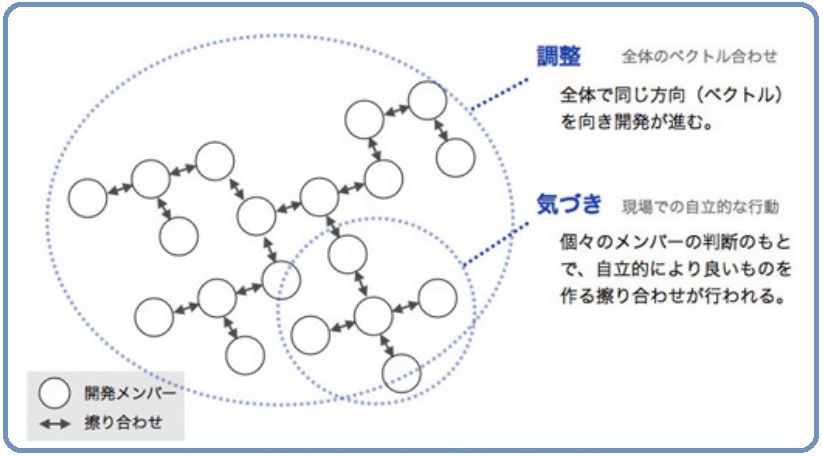

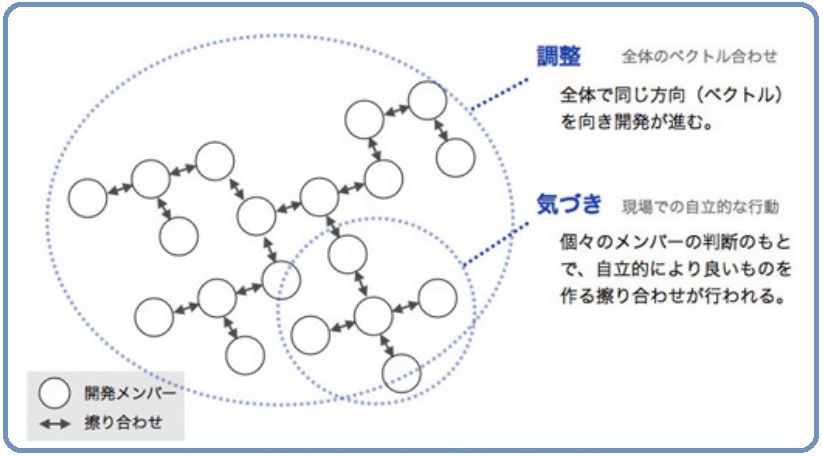

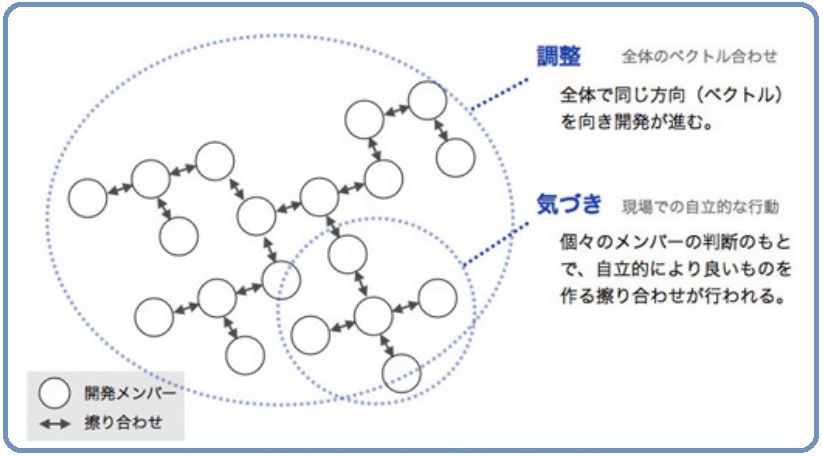

擦り合わせ型開発は、開発現場の一人ひとりが主導権を持ち、各人が自らの状況判断で問題を見つけて対応策を考え実行することが特徴です。 開発現場の一人ひとりが、自立的に、必要に応じて必要な人と相談しながら問題を解決するのです。そして、この自立的なやりとり(擦り合わせ)が開発チーム全体に連鎖して、最終的に全体最適となる製品を作り出します。ただし、この開発スタイルを成り立たせるには前提があります(図13参照)まず、個別の擦り合わせ作業の連鎖が、最終的に製品開発全体のゴールを達成することを保証する仕組みです。この仕組みが存在しなければ、擦り合わせの行く先はそのときになってみないとわからないということになります。

図13.擦り合わせ型開発の前提

そしてもう一つの前提は、技術者個人が高い自立性を有していることです。問題把握、原因分析、対応検討、解決行動のすべてを自立的に行うことができる技術者でないと、いくつかの問題は解決されないままになり、開発の最後の段階で抜けやミスが顕在化することになります。

今回のテーマである擦り合わせ型能力を活かした開発の仕組みとは、どのような製品開発であっても、この二つの条件を満足することができる仕組みです。この二つを「調整」の仕組みと「気づき」の仕組みと呼びましょう。

次回、その2では「調整」の仕組みについ...