◆自律した人になるために必要な2つのこと

3.「意味づけ」していることを知る

「ココロの状態は自分で決めることができる」に書いたように、脳が持っている認知機能のため、人は放っておくと「意味づけ」してしまいます。「今日は雨が降ってて憂鬱だな。会社行きたくないな」「電車また遅れてるよ。ツイてない」「あの人と一緒はいやだな。後にすればよかったな」など思いがちですよね。でも、雨が降るとか、電車が遅れるとか、誰かと一緒になるとか、これらはすべて自分ではコントロールできない自分の外のことであり、それが発生することに特に意味はありません。発生した原因はいろいろあるでしょうが、自分にとっての意味はないのです。たまたま起きただけです。でも、人は「イヤだな」と思ってしまう。これが意味づけです。

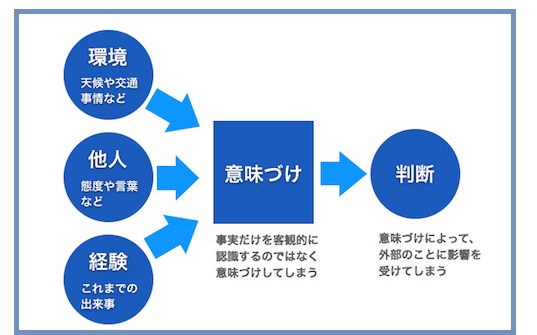

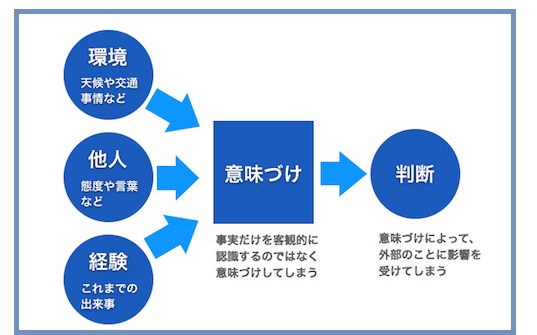

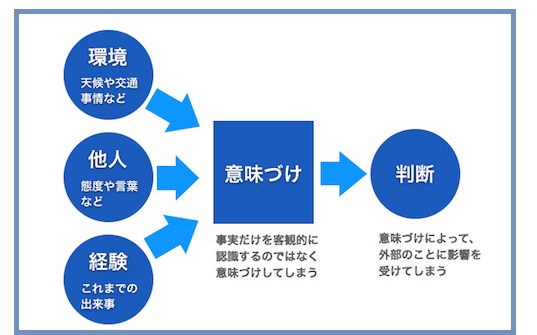

図29. 脳の「意味づけ」機能

「意味づけ」は人間が本来持っている脳の機能なので、なくすことはできません。でも、この「意味づけ」機能のために、人は思考を縛られてしまうことで外のことに影響され「自律的」な判断ができなくなってしまうのです。

外のことには大きく3種類のことがあります。先ほどの例にもあげた天候や交通事情などの「環境」。「他人」の言葉や態度。そして、これまで自分が受けた出来事である「経験」です。「環境」はコントロールできませんし、「他人」はいくら想像したり悩んだりしても、結局はその人次第でやはりコントロールすることはできません。そして、たとえ後悔するような出来事を「経験」していたとしても、すべて過去の出来事であり変えることはできません。この3つのどれも自分ではどうすることもできないのですから、自分の選択や判断がそれらに左右されると、自分が右往左往することになってしまいます。

大切なのは、これら外のことに「意味づけ」するのは仕方ないとしても、次の瞬間には、意味がないことだと認識して、判断や行動に影響することがないようにすることです。そのための方法はいろいろとあるのですが、最も大切なことは、意味づけしてしまって外のことにとらわれている自分に気づくことです。気づけば、外部のことに支配されないように考える余裕が生まれるからです。意味づけしている自分に気づくスキルを磨きましょう。

4. 自分で決めること、自分を肯定すること

生きることは選択の連続です。この選択を自律してできるのか、他律になってしまうのかを常に問われているのです。

他律の人は言い訳が多くなるのは、わかりやすいですよね。でも、どうして言い訳をするのでしょうか。自分を守るため、自分を正当化するため、わかってもらいたいため、そして、楽をしたいため。そんなところでしょう。こう考えると、言い訳したくなるのは、誰にでもある感情だとわかります。

言い訳も先ほどの「意味づけ」と同じで人間の本能なのです。なくすことはできません。だから、言い訳しないためのスキルを鍛えることが大切なのです。そのスキルを鍛えるには、次の2つのことを心がける必要があります。

まず最初が、「自分で決める、自分が決める」という決意。どんなときも「自分で決める、自分が決める」。この決意が言い訳しない態度につながります。実は、自分で決めた後は気分がいいはずです。言い訳している自分は気分が悪いですよね。この気分の良さをしっかり味わうことも効果的です。

次に大切なのが自己肯定。言い訳することと同じように、やった選択が間違ってた、あるいは、悪い結果になってしまったと自分のせいにする人は多いものです。次の行動のために改善点を探すというのであれば問題ないですが、必要以上に自責の念にかられ、自分を否定することになりがちです。自分の判断を信じることができなくなってしまいます。

自己否定に至る様々な要因、原因は複雑なものだ思いますし、環境が及ぼす影響も大きいでしょう。それでも、自分の本能として備わっている判断基準を意識することが大切です。自分は本当は何を大切にしているのか、自分の本心はどっちを選択したいのかを常に意識すること。そうすることで、自分の判断基準が明確になっていきます。ぶれない判断基準を手に入れることが自己肯定のスキルを鍛えることになるのです。

5. 自律している人の振る舞い

さて、ここまで自律のためのスキルについて解説しました。最後に、自律している人がどういう振る舞いをするのかを考えたいと思います。先ほどリスト...