6. 熟達マインドセットの分析

奇数の質問番号の「はい」の個数を数えます

偶数の質問番号の「はい」の個数を数えます

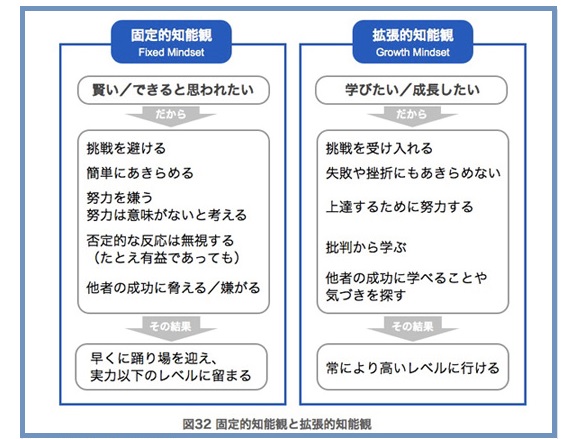

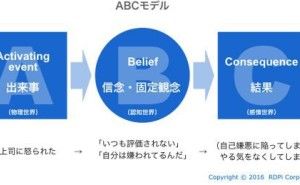

奇数の質問番号の「はい」が7個以上であれば「固定的知能観」の傾向、6個以下の場合は「拡張的知能観」の傾向が強いことを示します。このチェックリストは、固定的知能観と拡張的知能観の次の特徴を中心に、どちらの傾向が強いのかを確認するものです。では、固定的知能観と拡張的知能観の特徴を整理しておきます。

【固定的知能観】

・能力を変えることはできないと信じている

・失敗することを恐れている

・常に自分の力量を示すことを気にしている

【拡張的知能観】

・努力と学習によって能力は変えることができると信じている

・失敗は成功のもとだ

・他の誰でもない自分のために学習している

図32 もご覧ください。固定的知能観と拡張的知能観の特徴を対比しているのでわかりやすいと思います。

7. 拡張的知能観を手に入れる

前回は「熟達」のマインドセットとして「拡張的知能観」を持つことが大切だと説明しました。このチェックリストで「固定的知能観」の傾向があるという結果になった方は面白くないですよね。でも、良い機会なので「拡張的知能観」を手に入れる方法について考えてみませんか。まず、拡張的知能観を持つ人を思い浮かべてみましょう。身近な人でも有名人でもいいです。前回のコラムで取り上げたイチローでも大丈夫です。その人は(その人たちは)どのようにしてその能力を磨いているのかを考えましょう。よく知らなかったら調べたり、聞いたりしてみてください。次のような振る舞いをしているはずです。

「努力」 継続して上達のために努力している。

「失敗から学ぶ」 ミスや失敗をして、そこから何かを学ぼうとする。

「あきらめない」 どんなときも決してあきらめない。

マインドセットは後天的に手に入れることができます。マインドセットが変わると行動が変わりますが、行動を変えることでマインドセットが変わるのも事実です。「拡張的知能観」を手に入れるためには、そのお手本となる人の振る舞いを真似ればいいということです。普段の仕事や生活において、拡張的知能観を持つと考えているその人(彼ら)と同じように振る舞う機会は必ずあります。次のような振る舞いができるはずです。

【積極的に新しいことを学ぶ】

・何でも学習(成長)の機会だと考える

・精一杯の努力を続けることで、成功に近づくことができると信じる

・困難なことであっても、一生懸命に努力することでやり遂げ、成長できると信じる

・失敗を恐れることなく、失敗から学ぶ

言葉にすると少々インパクトがなくなるかもしれませんが、最後に、次のことに答えてみてください。「熟達」のマインドセットについてのまとめになると思います。

(1) マインドセットは固定的と拡張的のどちらでしたか?

(2) そのマインドセットを持っていることは何を意味しますか?

(3) 仕事や生活をする中で、そのマインドセットはあなたにどのような影響を与えていますか?

(4) 質問番号が奇数のもの(固定...