新着解説記事・事例記事

7,504件中 7,401~7,420件目

-

技術営業とは(その3)

その2からのつづきです。 (4) 収集した情報の整理・検討 面談後によく起こる失敗は、意見交換の充実感に浸って、聞き... -

技術営業とは(その2)

その1からのつづき (2) 顧客提供価値の仮説形成 次に社会における自身の技術の意義や役割を捉えたうえで、実際にどの... -

技術営業とは(その1)

【目次】 メーカーにおいて製品・事業を構想する際に、技術者自身が外部プレーヤーと対話することの重要性が高まっている。対話の実践に関... -

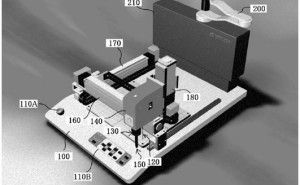

TOTOのオゾン発生装置の機能性評価事例

これは、第20回品質工学研究発表大会で、TOTO(株)の林謙吾さんが発表した「オゾン発生装置の機能性評価方法の検討」を要約したものです。 ◆関連解説『... -

すぐに分かる、ISO9001(その1)

ISO9001は、品質マネジメントの国際規格です。約160項目の要求事項があり、企業は審査機関に申請し、この要求を満たしていることを... -

自社コア技術の他用途への展開 -㈱氷温の事例-

1.はじめに 今回は、自社のコア技術の他の用途への展開についてお話いたします。 市場環境の変化に応じて多種多様な製品やサービスを開発してゆく必要性... -

中小企業のブランディング(1)

中小企業でもブランド構築の重要性が高まっています。ここでは、これまでに構築した中小企業ブランドの事例として「クリスタルマート」(http://www.y... -

T法によって拡張されたパラメータ・スタディー

これは2012年の品質工学研究発表大会で、リコーの細川哲夫さんが発表した「T法によって拡張されたパラメータ・スタディー」を、ご本人の承諾を得て要約掲載し... -

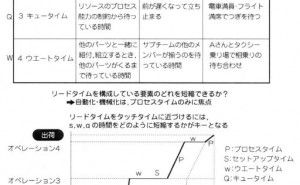

サプライチェーンにおけるリードタイムとは

サプライチェーンにおけるリードタイムは、サプライチェーンの入口に部材が投入されてキャッシュフローとなる製品が顧客に納入さ... -

中小企業の特許技術導入について ―森田テックの事例―

1.はじめに 経済のグローバル化など外部環境が大きな変革期を迎える中で、中小企業も、下請け型を脱して、自社固有製品の開発を行うことが必要となりつつあり... -

直交表の交互作用について

【目次】 因子Aの水準が因子Bの水準効果に影響を与える時、AとBの間に交互作用があると言います。 直交... -

直交表で水準数が余る時、足りない時の対処法

【目次】 ◆この記事の最後で、L18 直交表を含んだ「タグチメソッド基本ファイル」がダウンロードできます!ぜ... -

主な直交表の種類と特徴

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「直交表」に関するセミナーはこちら!※本記事を執筆した専門家「熊坂治」が提供... -

直交表選定の考え方

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「直交表」に関するセミナーはこちら!※本記事を執筆した専門家「熊坂治」が提供... -

直交表の特徴と仕組み

直交表とは、与えらえた複数因子の全水準を組み合わせなくても、各因子の効果が独立して評価できる組み合わせの表で、... -

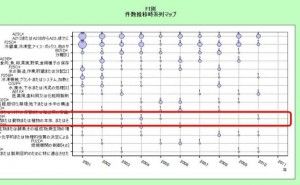

ものづくり効率化技法の有効性調査

この記事は2011年の経営工学会で発表した内容を編集したものです。 【目次】 1. はじめに 市場、顧客要求の多様化、IT技術... -

新しいプロセス導入の進め方

【目次】 新しいプロセスの有効性は分かるものの、なかなか現場に浸透しない、というお話をよく耳にします。これは多くの組織が共通で抱え... -

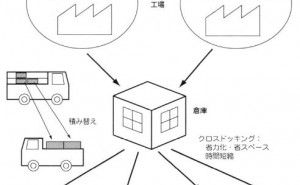

配送のジャストインタイム、クロスドッキングとは

物流は、メーカーの工場から小売店への小口配送までの間に、卸またはメーカーの物流倉庫という大口の配送・保管工程が介在するのが一般的です... -

シックスシグマの統計的な側面

【目次】 1. シックスシグマの統計的定義 シックスシグマは、「平均値と近接する規格限界値の間に標準偏差が6つ収まること」と定義... -

「安全設計」の重要性:照明器具落下による死亡事故の事例

品質工学では、重要な二つのことを提案しています。 一つは「ロバスト設計と許容差設計」であり、もう一つは「安全設計」です。ロバスト設計と許容差設計は、...