これは、第20回品質工学研究発表大会で、TOTO(株)の林謙吾さんが発表した「オゾン発生装置の機能性評価方法の検討」を要約したものです。

この例ではオゾン発生装置の製品開発において、開発期間の大部分を占める評価期間を短縮することを目的として、品質工学の機能性評価を活用し、結果的に評価期間は従来の10分の1以下に短縮されています。

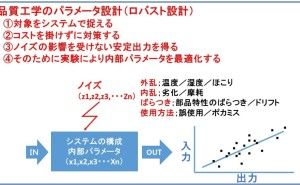

また本事例は、品質工学と併せて、品質機能展開(QFD)、FTAといった未然防止ツールも活用されているのが特徴です。その目的は、機能性評価実施前の評価計画を立てるステップに未然防止ツールを活用することで、評価計画時の検討内容の詳細を見える化し、手戻り防止効果、そして未然防止効果を向上させています。

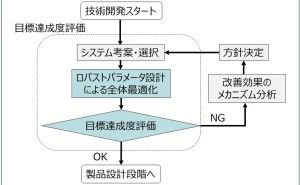

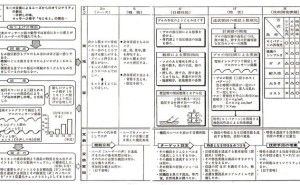

ここで、機能性評価の計画を立てるステップは、下記のように考えられています。

【ステップ1】機能を定義する

【ステップ2】誤差因子を抽出する

【ステップ3】システムチャートにまとめる

この中で、ステップ1にQFDを、ステップ2にFTAとQFDが、以下のように活用されています。

【ステップ1】機能を定義する

「お客様視点での機能」を定義するためにQFDが活用されています。まずQFDから重要なお客様の声(VOC:Voice of Customer)を抽出し、続いてこのVOCに基づいた目的機能を定義します。

【ステップ2】誤差因子を抽出する

「誤差因子を抽出する」ためにFTAを活用しています。トップ事象から展開し、要因となる誤差因子が抽出されています。この過程において、先に作成したQFDから使用環境等を反映し、再発防止+未然防止視点のFTAとして活用されています。

品質工学の機能性評価は、多く...