前回のその1に続いて解説します。知的資産経営において、企業の知的資産を集積して利用することが重要であり、全部門の力が必要です。今回は、営業部門がどのように知的資産経営に関わるかについて解説します。

2 営業部門

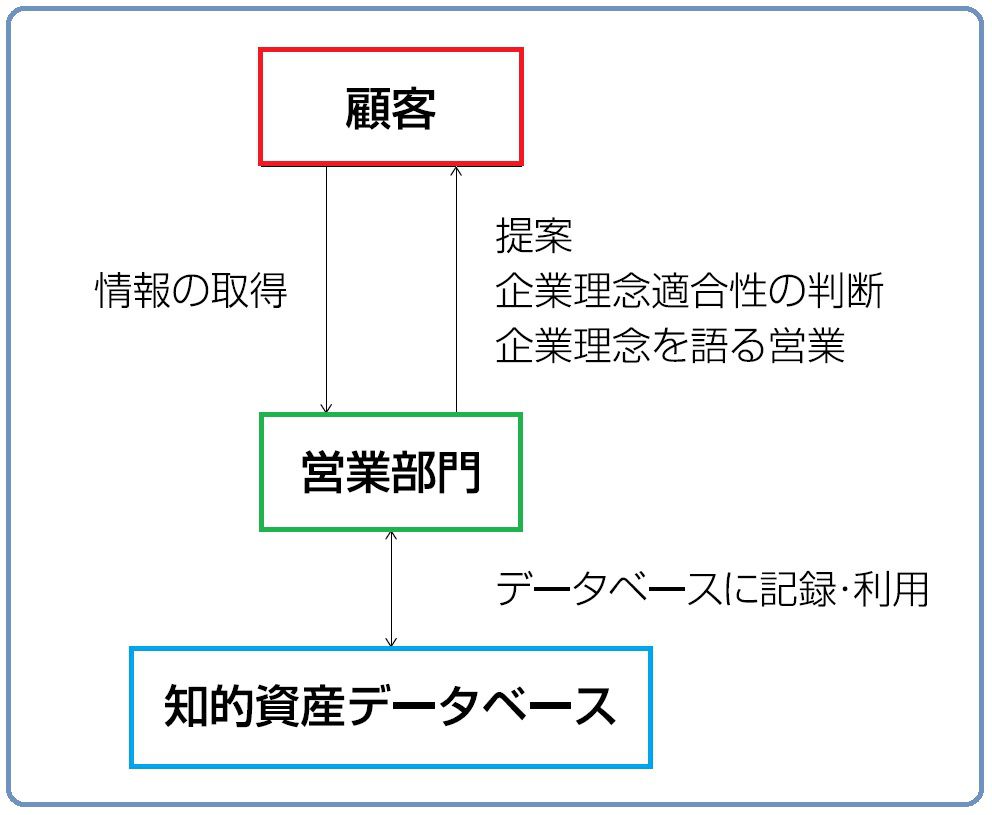

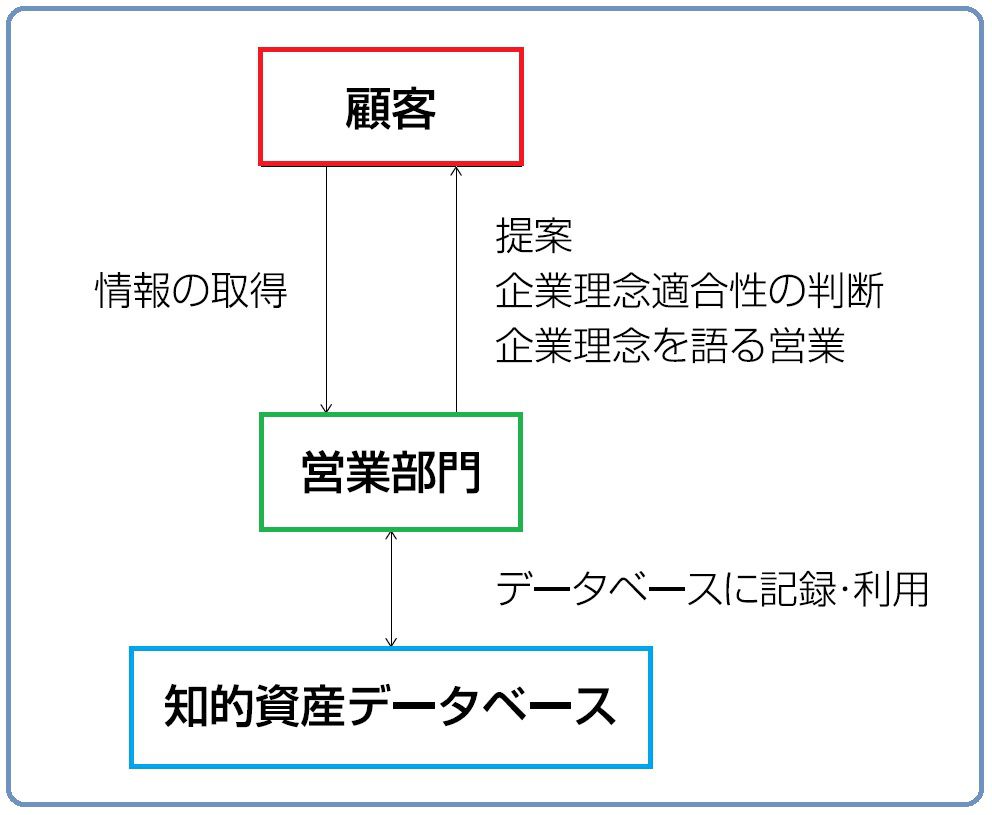

自分の会社や商品の強み・弱みを市場で実感できるのが営業部員です。自社及び自社商品に対する市場の評価や意見を持ち帰る。他者の動向を取得する。ここまでは従前から行われていた場合も多いとは思いますが、「見える化」していたでしょうか。営業部門にとどめることなく、全社で利用できる情報として共有できるようにすることが重要な仕事です。次に、「デザインによる知的資産経営」に特有な、そして不可欠な業務を提案したいと思います。

一つ目は商品を企業理念という観点から評価することであり、二つ目は企業理念との関係を語る営業です。営業部員が販売する商品は、企業理念や規範が具体化したモノであるはずです。営業部員が企業理念を正しく理解していれば、その商品を企業理念の観点から評価することが可能です。単に、性能が良いとか安いとか形が良いとかという表層的な評価ではなく、その商品が企業理念に適合しているかどうかという評価です。たとえば「目のつけどころがシャープでしょ」という規範の下で開発された商品であれば、市場(需用者)の視点から見て本当に「シャープ」な着眼点があるのか、という観点での評価です。シャープな着眼点がなければ恥ずかしくて売れないでしょう。

二つ目の業務を先取りしてしまいますが、「企業理念を語る営業」ができる商品であるかどうかという観点での評価ということになります。もし齟齬が感じられるのであれば、そのことを開発部門にフィードバックすべきです。「デザインによる知的資産経営」が実行されている場合、商品として上市される前には企業理念にマッチしているかどうかのチェックがあるはずです。しかし、そのチェックは理念的なものになることも考えられるので、営業部員の評価は欠かせないと思います。

また、営業部員が商品を企業理念の観点から評価することにより、企業理念との関係を語る営業が可能になります。具体的なシナリオを示すことは筆者の力ではできませんが、「当社は****という立場・方向性(企業理念など)で商品を開発している。需要者は****という潜在願望を持っている。そこでそれに対応してこの商品を開発した。」というようなストーリーになると思います。

企業理念に沿った商品が開発され、営業部員が企業理念との関係を語る営業をすることが、ブランド形成への道であり、「デザインによる知的資産経営」のとりあえずの目標です。

ところで、営業部員が市場から情報を取得するためには、営業部員のスキルアップが欠かせないと思います。従前、営業部員に要求されるスキルは「売る力」でした。しかし、知的資産経営においては営業部員は市場情報の収集という大きな任務を担うことになります。ここで望まれる市場の情報というのは、単に市場がこういうことを要求している、という表面的な情報にとどまりません。「なぜ」、そのようなことを要求しているのかという「わけ」の情報までが必要なのです。

読者の会社で、ある商品が期待以上に売れているとき、逆に売れなかったとき、その理由をしっかりと分析していますか。売れなかったときはもちろんですが、売れたときもその理由をしっかりと知る必要があります。社内での勝手な解釈では将来につながりません。

その理由は...