1.形のないニーズを形にする設計業務

製造業における設計部門は、お客様のニーズという目にみえないものを製品という形あるものに変換する業務をしています。このため、従来から設計者の創造性ということが重要視されてきました。それは、アイデア力によって、顧客の要求を満たす性能や品質を持つ優れた製品が生み出せることを期待したからです。

その一方で、従来あまりコストは、意識されることがありませんでした。それは、コスト面での制約を与えることによって、創造性を抑えることにならないようにするための配慮でありました。しかし、この結果は、製品の性能の良さは評価されるのですが、値段が高いためにお客様が買えず、売れないという経営上の課題を生み出すことになりました。

製品が売れなければ、当然利益を得ることはできません。このため、製品の設計では、形のないニーズを形ある製品に作り出す創造性と他社に負けない原価で作れることが要求されるようになって来たのです。

2.製品コストダウンは設計段階での検討事項

従来のコストダウンは、製造部門と購買部門を中心に進められてきました。とくに購買部門では、コストダウンは即そのまま利益につながるため、大手製造企業を中心に今も積極的に進められています。しかし、大きなコストダウンを実現しようとすると、部品の形状、材質など図面や仕様の変更をすることが必要になります。

そして、これらの検討項目は、製品の形状や仕様を決めた設計部門での評価テストや確認など了解を取らなければなりません。なぜならば、これらの項目を最初に決めたのは設計部門であり、変更の権限も設計部門にあるからです。これは、最初の設計段階での製品原価の検討をしっかりと行なっていれば、このようなムダを減らすことができるのです。

3.製品開発のステップと原価の関係

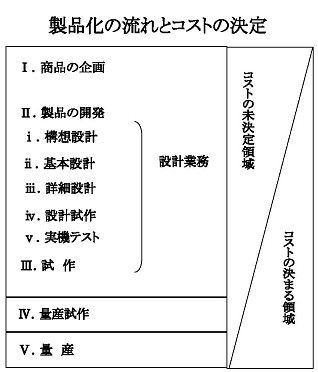

製品を開発する設計業務で効率よく目標原価を進めるにはどうすればよいでしょうか。そのためには、製品開発のステップと原価の関係について理解しておくことが必要です。製品開発は、販売部門が、お客様のニーズを文書化した書類から開始されます。この書類には、お客様のニーズが書かれています。これが商品企画書です。

そして、設計段階の最初のステップは、構想設計といわれ、お客様のニーズを満たす方法を考え、必要とされる品質や性能、製品の大きさや入力を何にするのか、出力はどのようにするのか、その位置など全体像を描くことです。

たとえば、複写機であれば、その大きさはどのくらいか、動力は電気を使い、紙をどこから入れるか、紙をどこから出してくるのか、1分間のコピー枚数といったことです。つぎのステップは、基本設計です。基本設計では、開発する製品に要求される基本的な機能をどのような構成要素によるのか、その構成の中をどのような構造にするのかを決めることです。

複写機では、紙を取り入れる、原紙を読みとる、紙に写す、紙を排出するなどの構成要素があり、紙を排出する構成部分では、ゴムローラーを回して送り出すなどの構造を決めることです。

そして、最後が詳細設計のステップです。詳細設計では、基本設計で決めた構造を具体的な部品へと展開していくことです。構造をいくつかの部品に分け、部品の形状や材質、寸法、公差などが詳しく決めることになります。設計した製品は、目的とした品質や機能などを達成しているのかを試作機を作って(設計試作)、検証します(実機テスト)。当初の計画通りの品質や機能などと目標原価が、要求が満たせていれば生産に移行することになります。これが製品開発のステップです。そして、この製品開発ステップとコスト決定の関係を見る...

製造業における設計部門は、お客様のニーズという目にみえないものを製品という形あるものに変換する業務をしています。このため、従来から設計者の創造性ということが重要視されてきました。それは、アイデア力によって、顧客の要求を満たす性能や品質を持つ優れた製品が生み出せることを期待したからです。

製造業における設計部門は、お客様のニーズという目にみえないものを製品という形あるものに変換する業務をしています。このため、従来から設計者の創造性ということが重要視されてきました。それは、アイデア力によって、顧客の要求を満たす性能や品質を持つ優れた製品が生み出せることを期待したからです。

製造業における設計部門は、お客様のニーズという目にみえないものを製品という形あるものに変換する業務をしています。このため、従来から設計者の創造性ということが重要視されてきました。それは、アイデア力によって、顧客の要求を満たす性能や品質を持つ優れた製品が生み出せることを期待したからです。

製造業における設計部門は、お客様のニーズという目にみえないものを製品という形あるものに変換する業務をしています。このため、従来から設計者の創造性ということが重要視されてきました。それは、アイデア力によって、顧客の要求を満たす性能や品質を持つ優れた製品が生み出せることを期待したからです。 製造業における設計部門は、お客様のニーズという目にみえないものを製品という形あるものに変換する業務をしています。このため、従来から設計者の創造性ということが重要視されてきました。それは、アイデア力によって、顧客の要求を満たす性能や品質を持つ優れた製品が生み出せることを期待したからです。

製造業における設計部門は、お客様のニーズという目にみえないものを製品という形あるものに変換する業務をしています。このため、従来から設計者の創造性ということが重要視されてきました。それは、アイデア力によって、顧客の要求を満たす性能や品質を持つ優れた製品が生み出せることを期待したからです。