【パテント・ポートフォリオの構築方法、連載目次】

3.事業活動の展開に合わせたパテント・ポートフォリオの構築

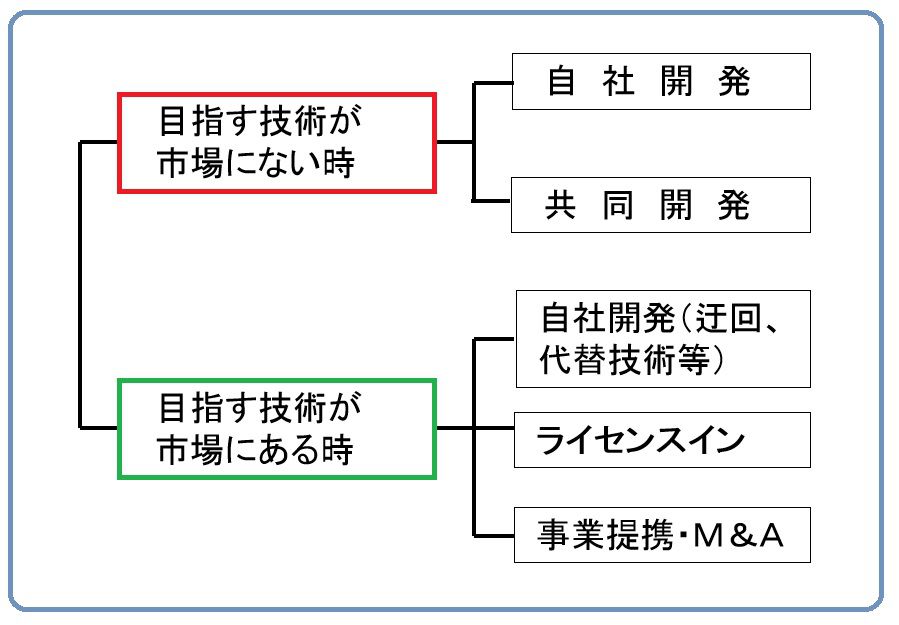

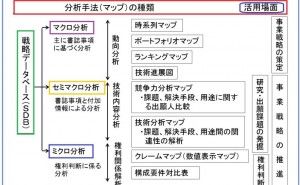

事業戦略の立案に当っては、まず徹底した内外の環境分析を行わなければなりません。外部環境としては政治・経済、法律・制度、市場等の動向が、内部環境としては競合他社に比較しての自社の組織、人材、財務、マーケティング、技術、知財等がそれぞれ対象となります。このような情報を収集した上で、SWOT分析等の手法を用いて環境分析を行い、ドメイン(事業領域)の決定、事業戦略の決定へと検討を進めていきますが、事業戦略の立案に当たり、最も重要な問題の一つは知的財産(技術及び特許権)をどう構築するかです。それには図1のように、いくつかの選択肢があります。

図1.知的財産の構築に関する選択肢

自社が目指す知的財産が、すでに市場に存在するか否かを徹底して調査しなければなりませんが、もし、その知的財産が市場に存在しない場合には、自社単独で知的財産の構築を目指すか、それとも、その知的財産の構築に当たって協力の得られる相手を探して共同研究を行うか、二つの選択肢のどちらかを選択しなければなりません。そのためには、次の2点を調査して、判断して下さい。

(1) 自社に単独で技術開発、事業化を進める上で十分な経営資源(技術力、資力、人材等)があるか

(2) 共同開発ないし事業提携できるパートナーが存在するか

次に目指す知的財産がすでに市場に存在する場合には、その権利がカバーする範囲、権利の強さを正確に分析した上で、次の2点を調査して、判断して下さい。

(1) 自社独自の技術開発が可能か、また、可能であるとしてそれが事業戦略上望ましいか

(2) ライセンスインが可能か、また、可能であるとしてそれが事業戦略上望ましいか

これらを総合的に判断して事業戦略上ベストな答えを導き出すためには、事業戦略、研究開発戦略、知財戦略の三つ側面から、三位一体で、徹底した検討が必要です。これらの選択肢のどれを選択するかによって、パテント・ポートフォリオをどう構築するかが決定されることになります。

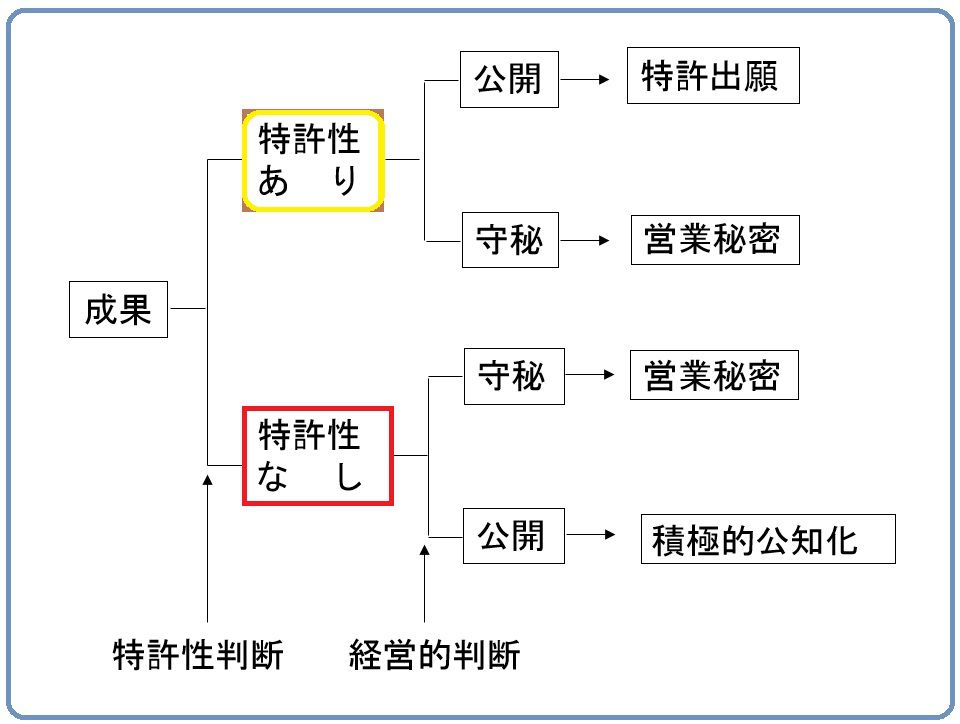

選択の結果として自社における研究開発が取り上げられ、事業戦略に沿って研究開発を推進すればその成果が創出されていきます。研究成果をどう保護・保全するか、すなわち「公開」するのか、「守秘」するのかは、重要な戦略問題です。

図2.研究開発成果の保護・保全の選択肢

図2は、研究開発成果の保護・保全の選択肢を示したものですが、まずは研究成果の特許性を先行文献に照らして判断しなければなりません。その判断が正確であるか否かは事業にとって大きな影響を及ぼしますが、これに対しては研究者、特許担当者、特許情報担当者が協力して責任を果たさなければなりません。次に特許性のあり、なしの判断に基づいて、公開(出願)すべきか、守秘すべきかを判断します。特許性があると社内判断されたものであっても下記の様な場合には出願せずに守秘すべきです。ただし、この判断は経営者とともに実施することが必要です。

(1) 他社が侵害してもその発見及び訴訟での立証が困難な場合

(2) 自社において守秘が可能な場合

(3) 他社による独自開発が困難であると考えられる場合

守秘を選択した場合には確定日付の取得を初めとする先使用権立証のための措置を講じておくことが重要です。

次回は、その3として、事業活動の展開に合わせたパテント・ポートフォリオの構築を続けます。

...