【パテント・ポートフォリオの構築方法、連載目次】

4.特許情報の収集・解析をベースにしたパテント・ポートフォリオの構築

「戦略データ・ベース」の構築の③からです。「ローカル・データ・ベース」に対して、戦略的な特許情報解析を可能にするための付加情報(統一されたキーワード)の入力を行います。付加情報としては下記のようなものが挙げられます。

イ.課題、技術手段、用途に関する統一されたキーワード(以下、統一キーワードと略称)

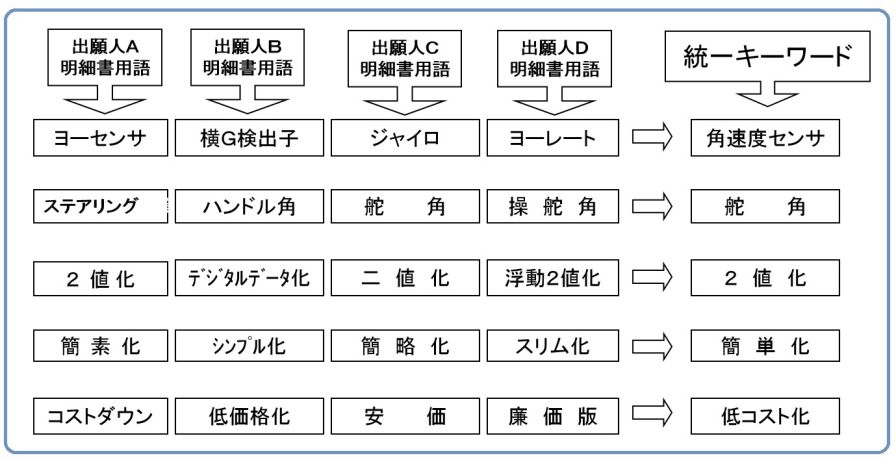

特許明細書においては、同一の概念の言葉に対して出願人毎に異なる用語が用いられているため、課題、技術手段(解決手段)、用途に関し、用語を統一し(統一キーワード化し)、これを入力することが必要です。図1は、用語の統一の一例です。出願人によって、様々な表現が用いられていますが、これを自社内で使用している用語(この場合は、例えば、角速度センサ)で統一することによって、自他社特許群の横断的な解析が可能となります。

図1.用語統一の例(非覚醒運転防止技術)

ロ.自社の製品との関連性を入力する。

ハ.障害他社特許に対する対応方針等を入力する。

ニ.自社の事業に対する影響度に応じて、重要度をランク付けする。

④として、事業・研究開発の進捗と併行して、逐次、継続調査結果の入力及び付加情報の入力を行ってゆきます。この作業の中で最も工夫を要するのはイの「課題、解決手段、用途」に関する統一キーワードの作成です。これには次のような情報を参考とすることができます。

(A)Fターム

Fタームは課題(目的、効果、特性、機能等)、解決手段(技術手段、装置、材料等)、用途等、多観点にわたって詳細なキーワードから構成されており、該当する技術領域について用語の統一を行う場合に利用することが可能です。ただし、通常、研究開発はFタームで分類された領域をさらに深化する方向で行われているため、与えられたFタームで済ますことはできません。そのためには、以下に述べる情報の利用が必要です。

(B)社内分類

各企業においては、研究開発、製造管理の必要性から独自の分類を構築しているケースが多いようです。例え整備された社内分類が存在しなくても現場では必要に迫られて技術用語を付与し、技術分類を行っている例が多いようです。研究開発、知的財産管理、製造管理の間のコンセンサスを形成していく上からもこのような知見を取り込んで、用語の統一を図ることが望ましいでしょう。

(C)特性要因図

社内分類が作成されていない場合でも、現場には特性要因図4)が存在します。特性要因図とは、ある特性(品質、性能等)に対して影響を与える要因(原因、解決手段あるいは技術手段)を魚の骨の形に系統だてて示したものであり、品質管理の7つ道具のひとつです。例え整理され...