3. よく使われているSCM指標の評価

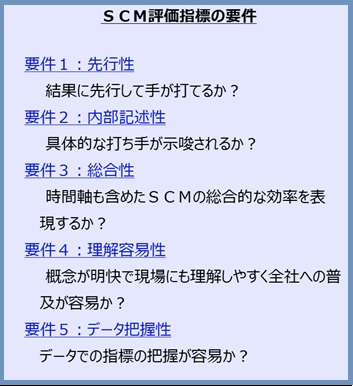

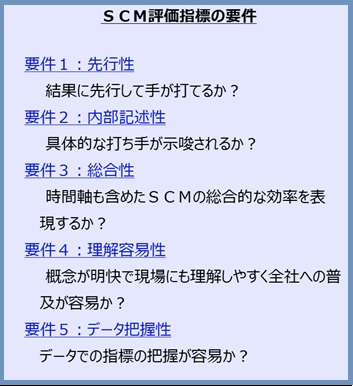

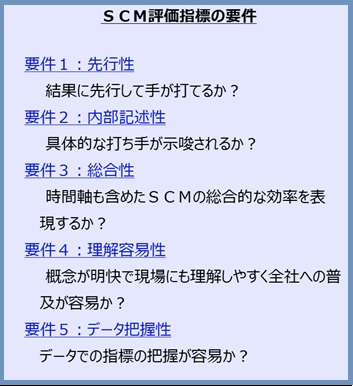

(1) SCM評価指標の要件

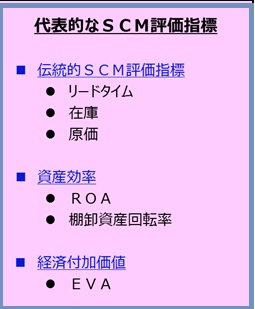

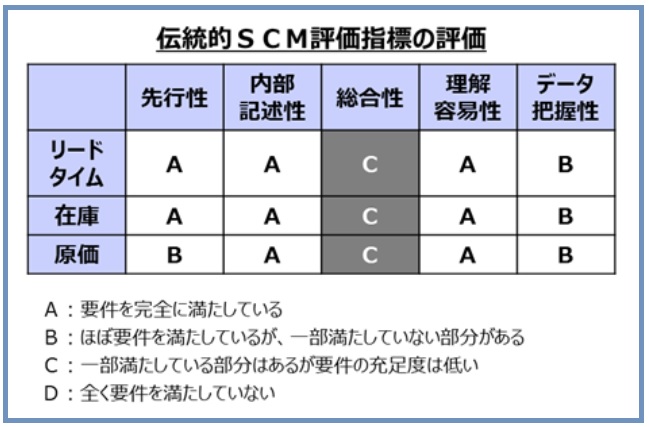

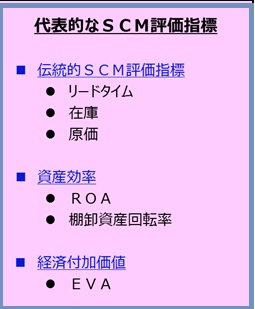

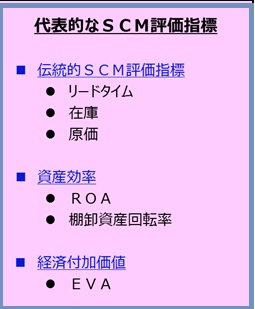

(2) 代表的SCM評価指標の評価

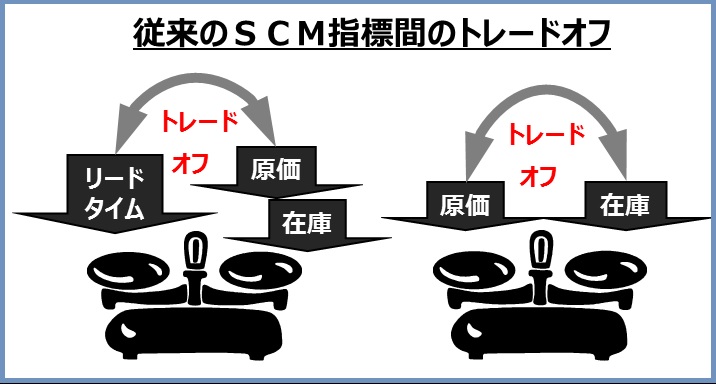

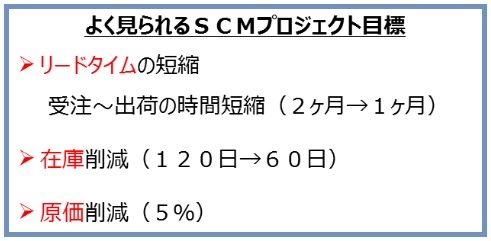

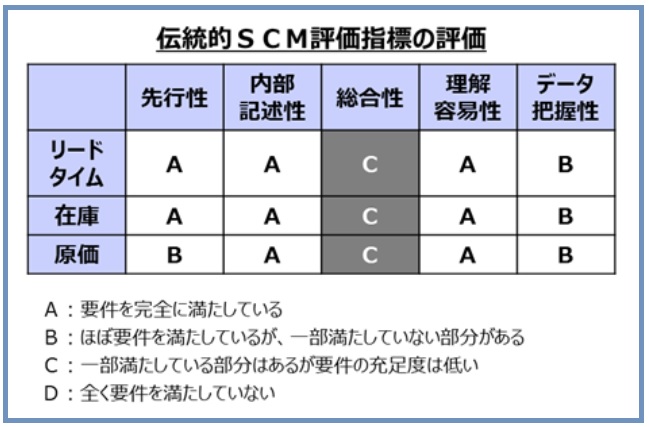

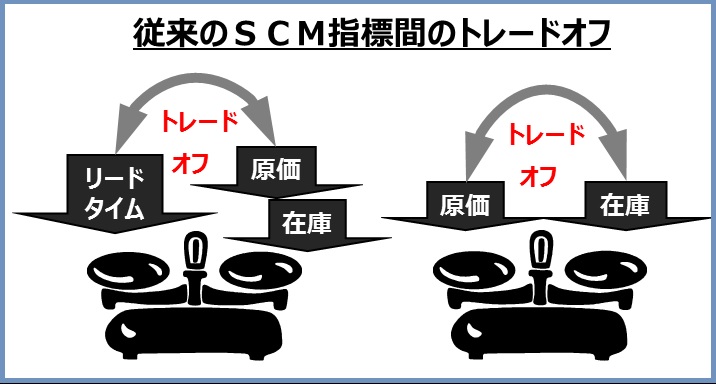

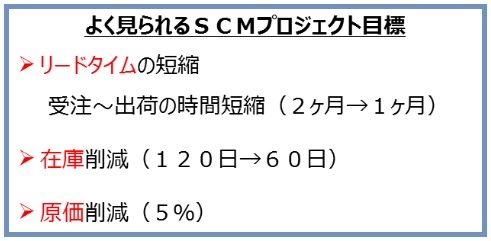

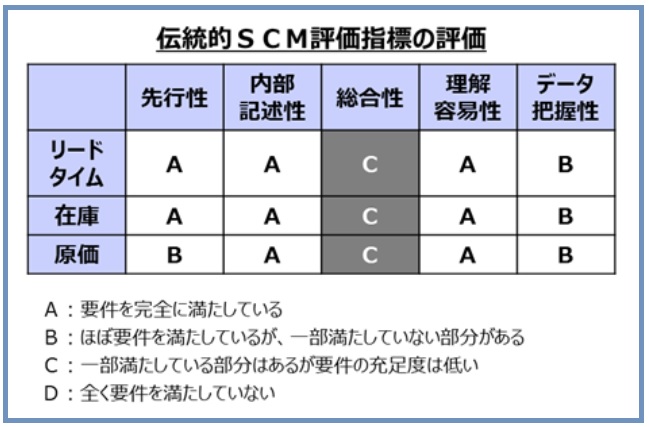

(2-1) 伝統的SCM評価指標:リードタイム、在庫、原価

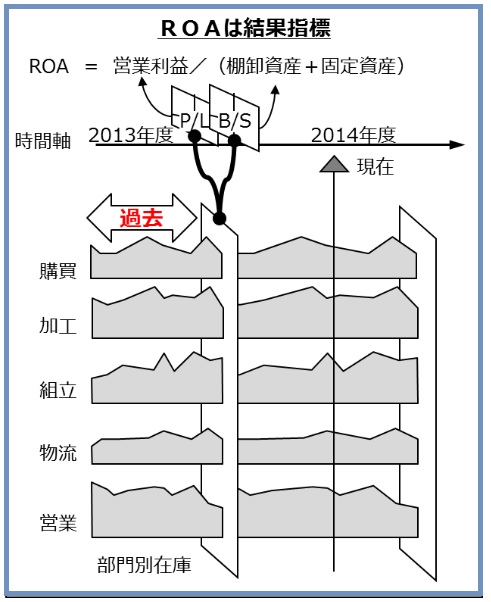

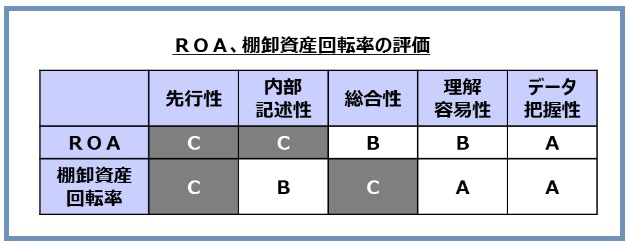

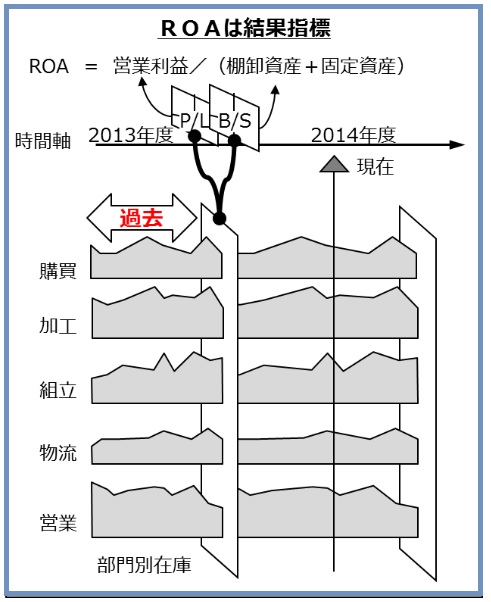

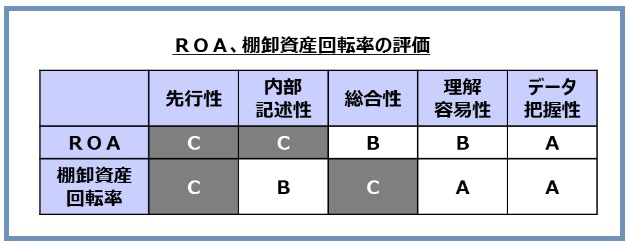

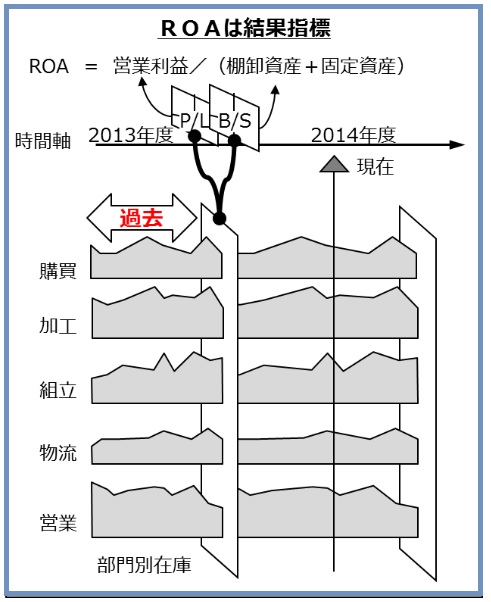

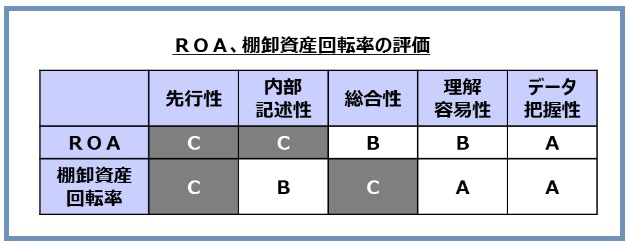

(2-2) 資産効率:ROA、棚卸資産回転率

TOP

続きを読むには・・・

現在記事

1.ネット社会では商品のライフサイクルも短く、口コミで売れ行きが急激に変わる 前回のその7に続いて解説します。次のグラフを見てください...

1.ネット社会では商品のライフサイクルも短く、口コミで売れ行きが急激に変わる 前回のその7に続いて解説します。次のグラフを見てください...

第6回 道具4「物流会社選定ツール」(下) 前回のその5に続いて解説します。 ◆関連解説『サプライチェーンマネジメントとは』 【選定ステップ6】回答...

第6回 道具4「物流会社選定ツール」(下) 前回のその5に続いて解説します。 ◆関連解説『サプライチェーンマネジメントとは』 【選定ステップ6】回答...

SCM最前線、前回のその1に続いて解説します。 1.SCM達成度は範囲よりも質が重要 これまで、SCM...

SCM最前線、前回のその1に続いて解説します。 1.SCM達成度は範囲よりも質が重要 これまで、SCM...

1. 運搬レス みなさんよくご存じの7つのムダによれば「運搬」はムダということになります。たしかに構内でものを移動させる行為は付加価値を生...

1. 運搬レス みなさんよくご存じの7つのムダによれば「運搬」はムダということになります。たしかに構内でものを移動させる行為は付加価値を生...

◆ トラック合わせ生産とは 後工程はお客様という言葉があります。職種を問わず自分の仕事の後工程はすべてお客様であり、お客様のためになる仕事をやって...

◆ トラック合わせ生産とは 後工程はお客様という言葉があります。職種を問わず自分の仕事の後工程はすべてお客様であり、お客様のためになる仕事をやって...

◆物流は科学的に 物流が他業界に明らかに負けている点は「科学的でない」ということではないでしょうか。何となく過去の慣例で仕事をしてい...

◆物流は科学的に 物流が他業界に明らかに負けている点は「科学的でない」ということではないでしょうか。何となく過去の慣例で仕事をしてい...

コヒーレント・コンサルティング

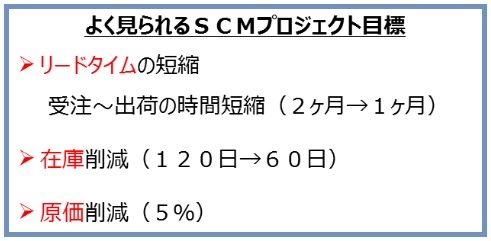

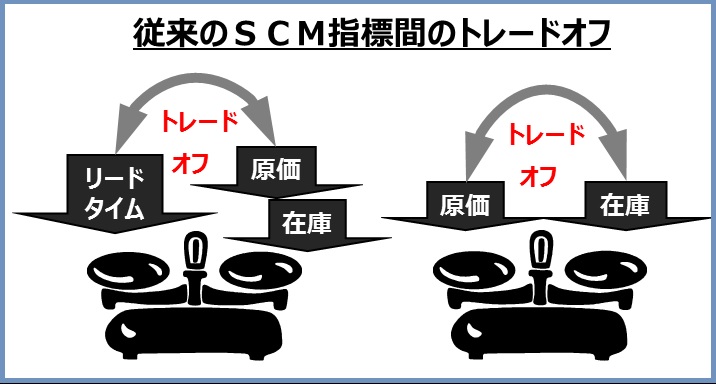

SCMの効率を新しいKPIで見える化し、問題点を明らかにします。 新しいKPI 『面積原価』は、評価に時間軸を含めることで、リードタイム・在庫・原価のトレ...

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします