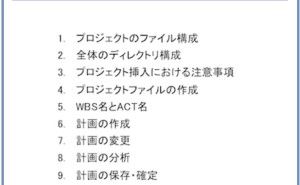

【メトリクス管理 連載目次】

1. 進捗管理

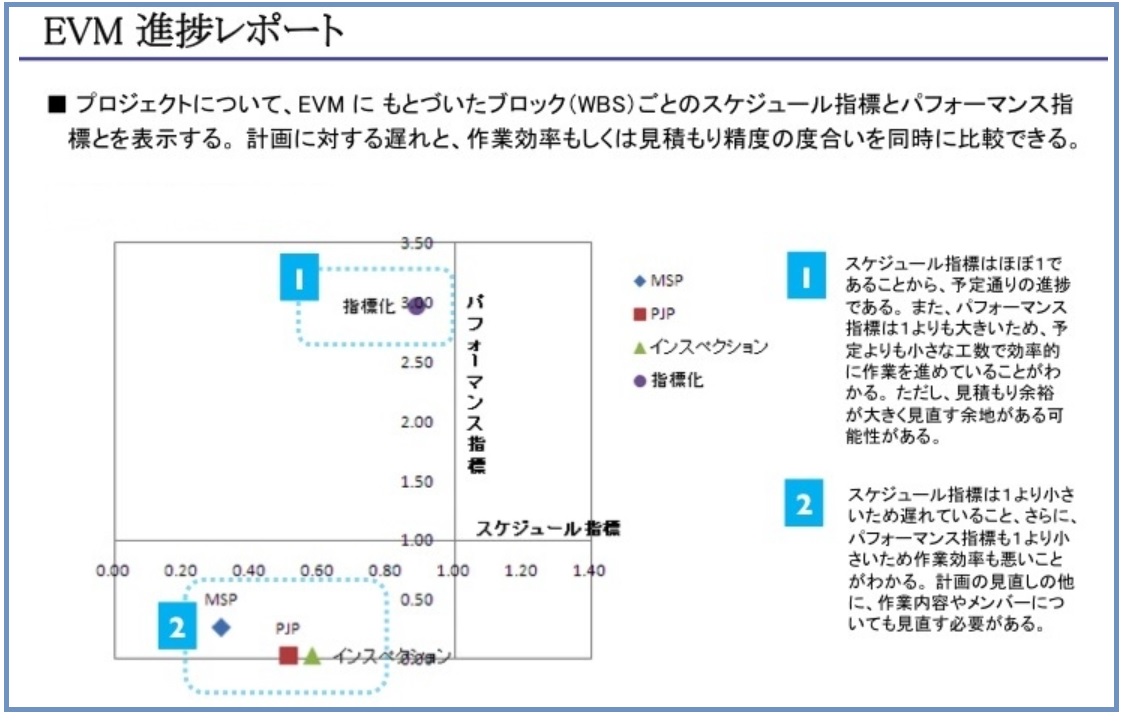

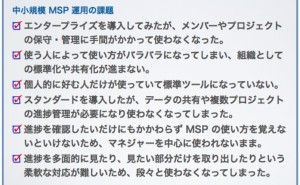

進捗管理とはプロジェクト管理手法のひとつで、作成した計画にもとづいて現在の状況を把握することと、計画と実績に乖離を生じたときに適切な行動をとるための管理です。このように書くと単純なものにも思えるのですが、プロジェクトの進捗がわからない、進捗を正しく把握するために何をやればいいのかわからない、という悩みはなくなっていません。今回はこのような課題を解決するための進捗管理の仕組みについて紹介したいと思います。進捗を可視化(見える化)することが基本ですが、口で言うほど簡単ではありませんが、まずは考え方を理解することが大切です。

可視化(見える化)とは成果物や振る舞いを定量化してデータで見えるようにするということです。ものごとを定量化して管理することことをメトリクス管理といいます。複数の人たちで何かものごとを進めるときには非常に重要な考え方です。

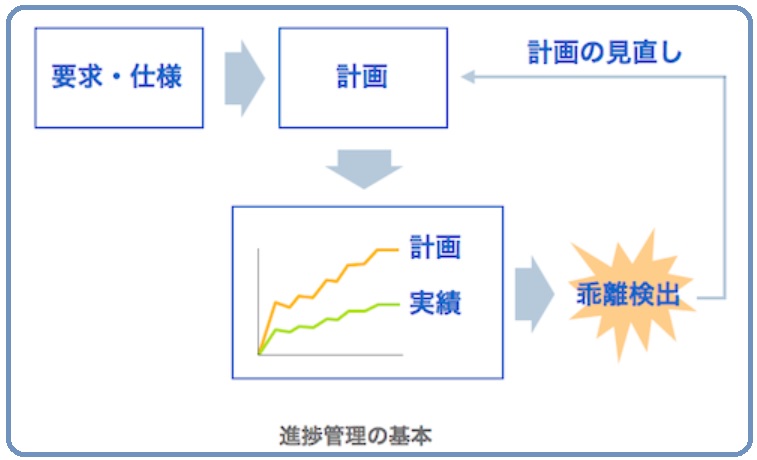

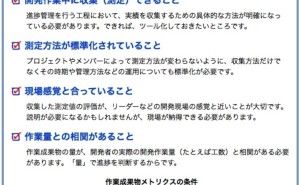

進捗管理は簡単に言うと次の2つのことを実施することです(下図を参照)

(1) 計画に照らしてプロジェクトを監視する

(2) 計画との乖離に対する是正措置の実施を管理する

まず、「計画に照らしてプロジェクトを監視する」について考えてみます。「計画に照らして」というところが大切です。当たり前ですが、進捗は現状を計画と比較することでしか把握できません。計画ができていないときには進捗管理することはできないということですね。ところがおかしなことに、進捗がわからないという悩みを持った人に、では「計画を見せてください」と聞くと、「出荷などの日程はあるけど、見せられるよなスケジュールは・・・」というようなことがあります。まず、関係者が見ることができる計画を作成することが、進捗管理の最初のステップです。

では、進捗管理に適した計画とはどのようなものでしょうか。これを考えることは進捗管理そのものを考えることにあります。つまり、進捗管理に使う指標は何かということです。答えはすでに説明しています。基本メトリクスセットの4指標です。したがって、基本メトリクスセットの4指標はそれぞれ計画として明確にしておくことが計画段階でやるべきことになります。

このようにして作成した計画(予定)に照らし合わせて実績を把握することでプロジェクトを監視するのが進捗管理ということです。これを「予実差管理」ともいいます。

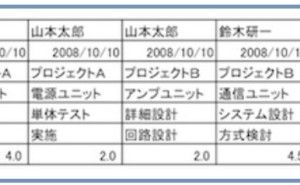

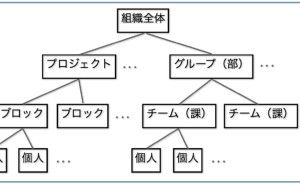

予実差管理は先に説明した「アクティビティとプロダクトの2軸管理」と組み合わせることで、非常に強力な進捗管理をすることができます。ここで忘れてはいけないのが、わかりやすい表現になるように工夫すること。企業内であれば、プロジェクトに直接関係していないマネジャーにもわかるような可視化の表現を工夫することですが重要です。プロジェクト内では解決できないような重大な問題が起きたときに、上級管理者に動いてもらうためにも必要ですし、関連部門のキーパーソンに協力を仰ぐためにも必要です。そもそも、わかりやすくなければ進捗を確認する人も少なくなってしまいます。

それでは、進捗を把握するためのメトリクス分析の例を、いくつか紹介しましょう。

2. 進捗のメトリクス分析(例)

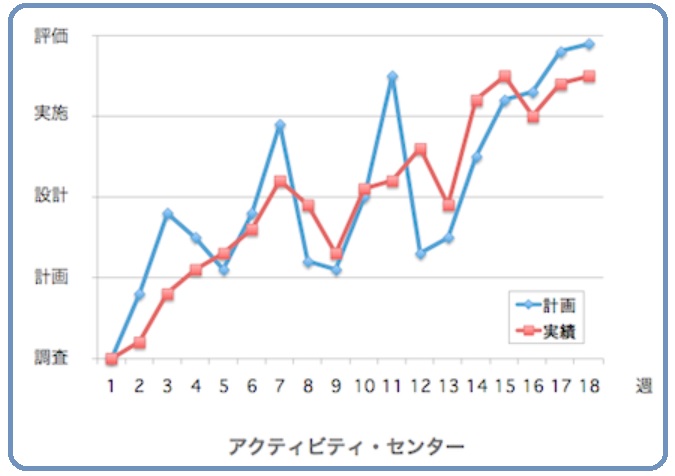

(1) アクティビティ・センター

最初の例は、アクティビティ・センターと呼んでいる、基本メトリクスの工数を使って進捗を見るための表現方法です。

縦軸に作業工程、横軸に時間(図では1週間単位)を取ったグラフで、その週の作業の工程上の広がりを上下の線で表し、一番工数を使っている工程(作業の重心)を折れ線グラフとしてプロットしています。これで、時間経過とともに作業の進み具合が簡単に分かります。縦軸の上に行けば行くほど作業が進んでいることを示しているので、時間経過とともに進んでいるのかどうか、先週に較べて進んでいるのかどうか、進み方のペースはどれくらいで終わるのはいつ頃になりそうなのか、などをつかむことができます。

さらに、予定と実績とを比較できるようにすれば、作業が計画通りに進んでいるのかどうかも一目瞭然です。図では、途中、設計工程への手戻りを3回程度繰り返したことがわかりますし、計画と比較しても実績が常に遅れていることがわかります。

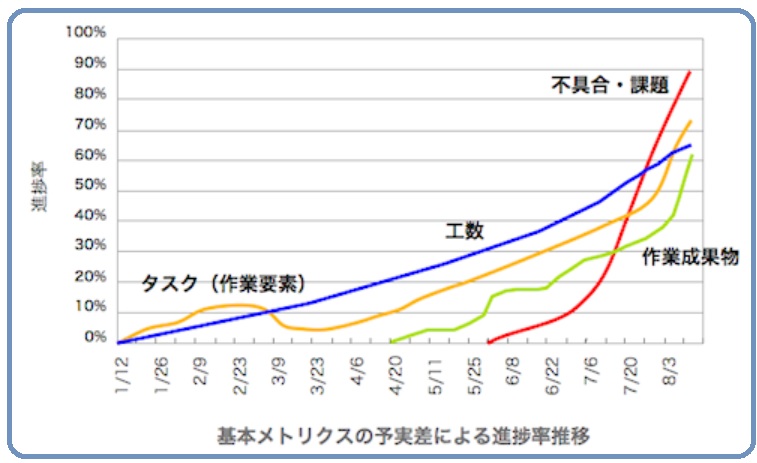

もうひとつの例は、基本メトリクスをひとつのグラフ上で較べることができるようにしたものです。横軸は時間(日付)で、縦軸に実績の予定(計画)に対する割合を進捗率として取っています。

基本メトリクスを相互に比較することでより詳しい進捗を知ることができます。図では、工数の進捗率は日付とともに順調に上昇しているのでメンバーは稼働率は問題がないが、それと比較して作業(タスク)の進捗はしばらく遅れ気味だったためここ最近でがんばって大幅に進捗したこと、それに伴い成果物もここ最近で大幅に進捗してること、しかし、作業を急ぎすぎたせいか課題が大幅に増えていることがわかります。

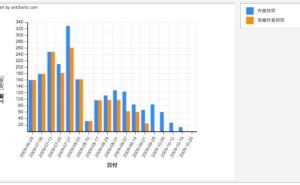

(2) 工数予実差

プロジェクト全体またはブロック (WBS) について、予定と実績の工数を表示する。月(週)ごとの進捗 を確認する。

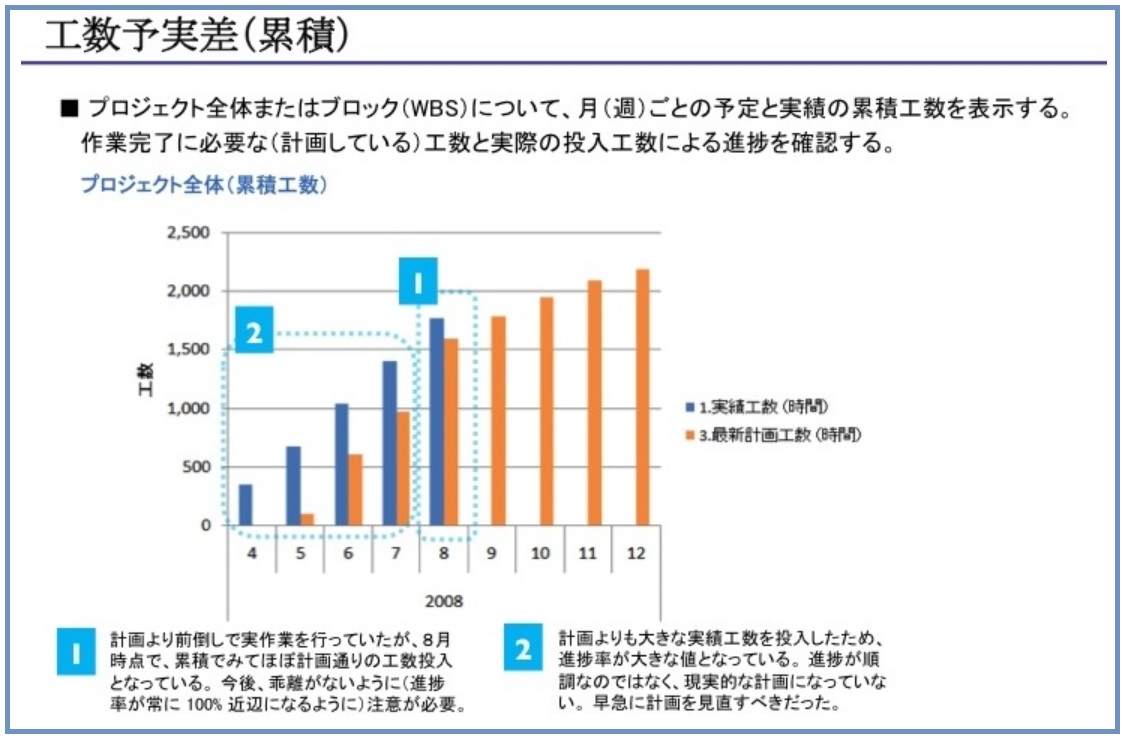

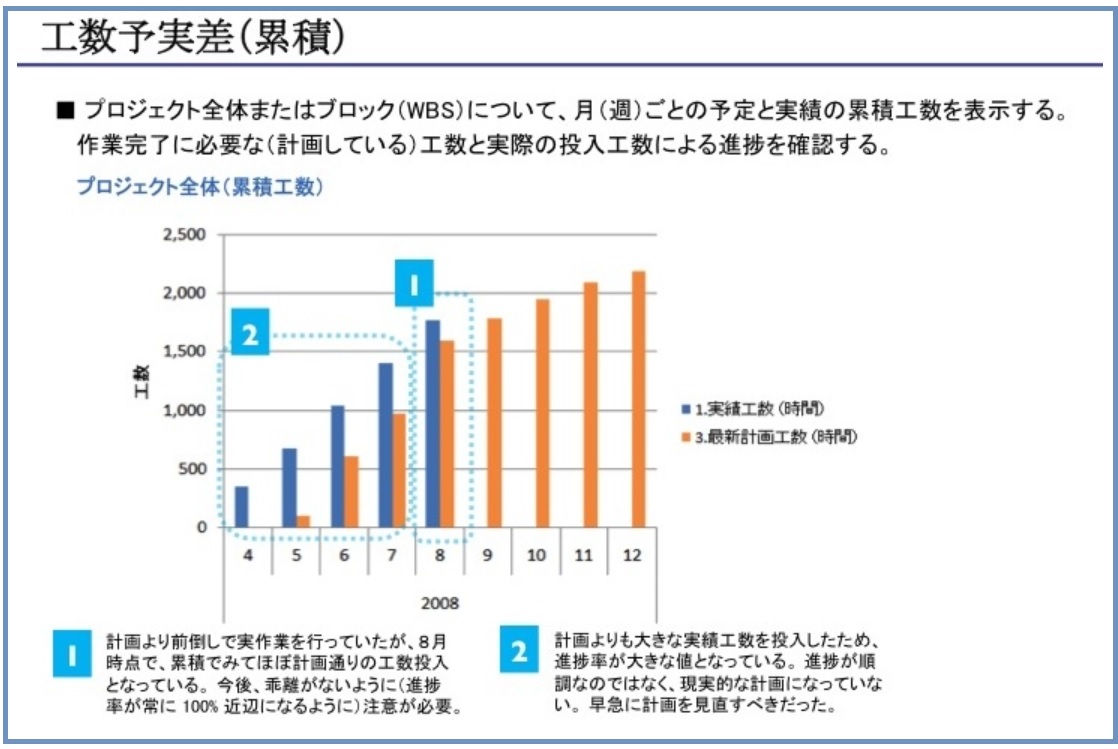

(3) 工数予実差(累積)

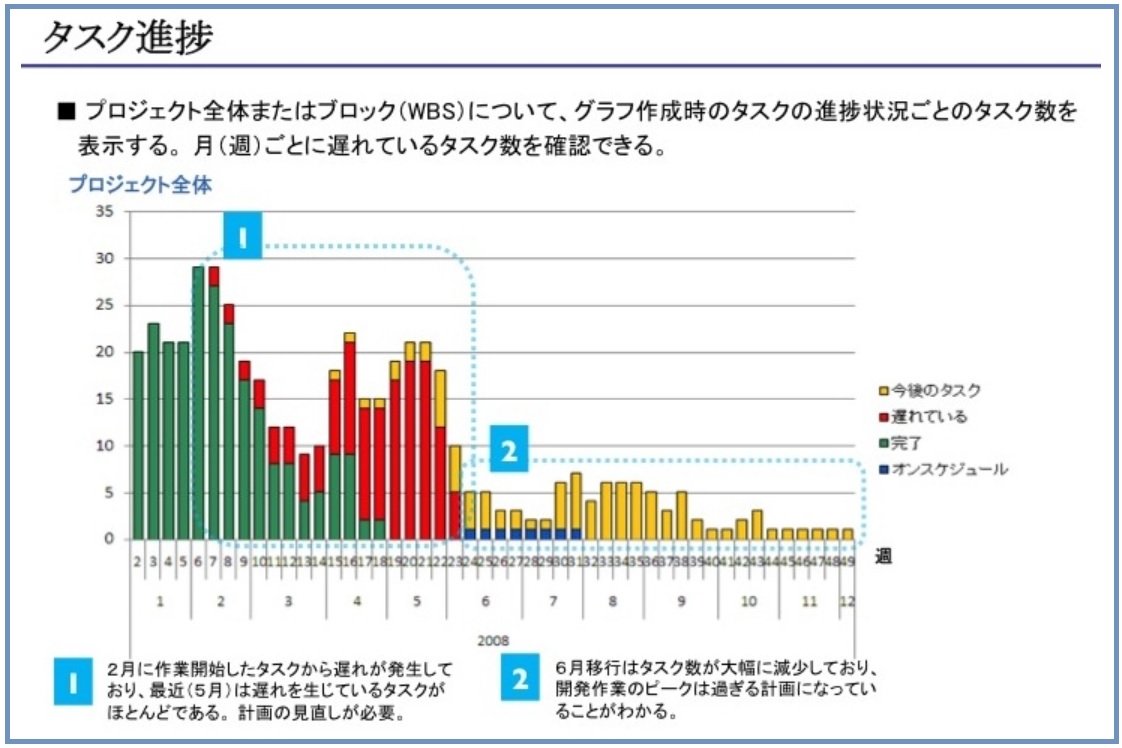

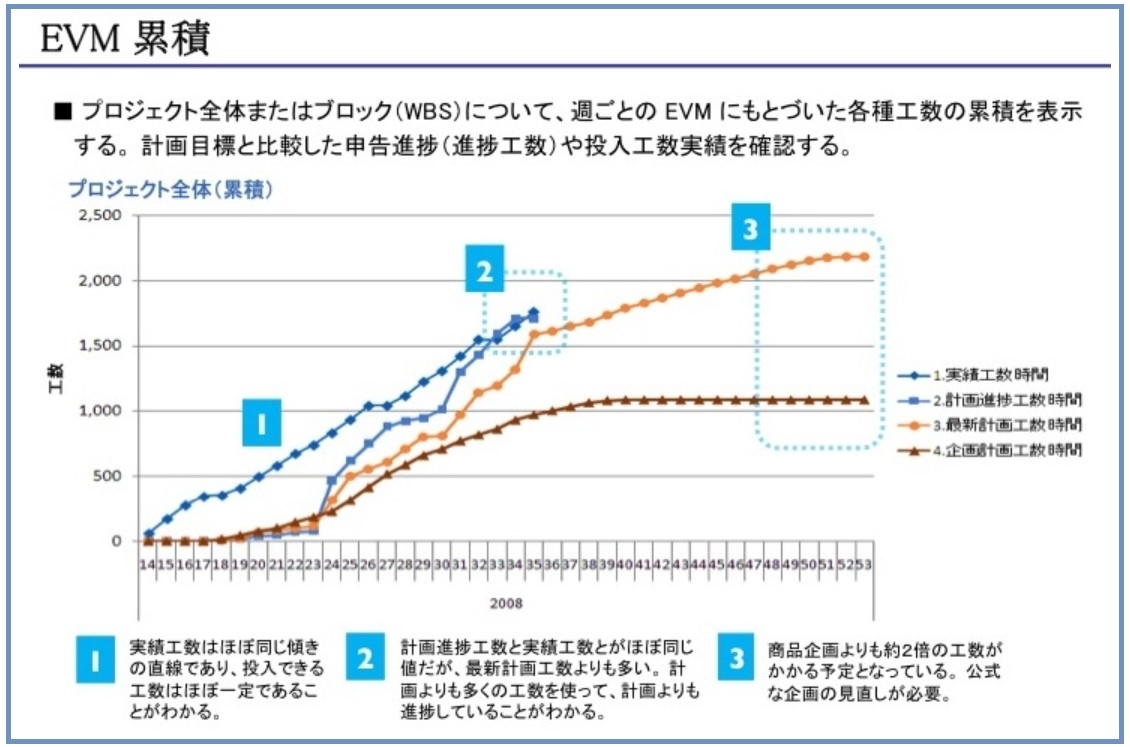

プロジェクト全体またはブロック (WBS) について、月(週)ごとの予定と実績の累積工数を表示する。 ...