【SIPOC チャート、連載目次】

ある時、他のインストラクターによるリーンシックスシグマのイエローベルトのトレーニングに参加する機会があり、そこで SIPOC について色々と考えてしまったので、前回のその1に続いて今回は、それについて書いてみます。

SIPOC はとてもシンプルなツールです。プロセス(またはシステム)を中心にして、その入力と出力を記述するだけという、実に基本的なツールです。シンプルだからこそ、次のように色々な場面で使えます。

- 現在の業務プロセスの入出力を記述する

- 新しい業務プロセスの入出力を記述する

- 現在の製造プロセスの入出力を記述する

- 新しい製造プロセスの入出力を記述する

- ソフトウェアの入出力インターフェースを記述する

- 機械や電気品の物理的な入出力(接点)を記述する

- VSM の下書きとして利用する

- プロセス・フローチャートの下書きとして利用する

単純なツールなので他にも色々と使い道があると思います。しかし、リーンシックスシグマのフレームワークの中で考えるとそれほど単純ではなく、SIPOC にも適材適所という概念がでてきます。例えば上記の例では、

・現在の業務プロセスの入出力を記述する:DMAIC の Measure フェーズ

・新しい業務プロセスの入出力を記述する:DMAIC の Improve フェーズ

・現在の製造プロセスの入出力を記述する:DMAIC の Measure フェーズ

・新しい製造プロセスの入出力を記述する:DMAIC の Improve フェーズ

・ソフトウェアの入出力インターフェースを記述する:DMADV の Design フェーズ

・機械や電気品の物理的な入出力(接点)を記述する:DMADV の Design フェーズ

・VSM の下書きとして利用する:DMAIC の Measure や Improve フェーズ

・プロセス・フローチャートの下書きとして利用する:DMAIC の Measure や Improve フェーズ

が SIPOC の適材適所だと思います。つまりリーンシックスシグマのそれぞれのフェーズは、解決しようとする問題の質が異なるので、自ずと SIPOC を使う目的がそれぞれのフェーズで違ってくるということです。

話をイエローベルトのトレーニングに戻します。インストラクターは SIPOC を Define フェーズで使っていました。そして改善の対象になっている製造プロセスをその入出力とともに説明していました。まだプロジェクトが定義されていないのに、なぜいきなり対象となる製造プロセスの分析を始めるのか、それが非常に気になったのです。

もし Measure フェーズの中で VSM (Value Stream Map)の準備として製造プロセスを理解(Measure)するために SIPOC を使ったのなら全く問題はないのですが、このインストラクターは SIPOC をなぜか Define フェーズ で製造プロセスのために使ったのです。

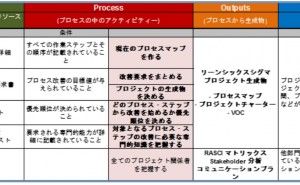

実は僕が担当するプロジェクトも例外なく SIPOC を Define フェーズで使います。しかし SIPOC に記述するプロセスは、製造プロセスでなく、「プロジェクトのプロセス」です。つまり、

・電気コンポーネントの組立

・電気配線

・筐体への組み込み

・通電テスト

・キャビネットへのはめ込み

という製造プロセスではなく、むしろ

・プロジェクトの範囲とゴールを決定

・製品の故障履歴データの取得

・現在の製造プロセスの問題点分析

・製造プロセスの改善案の決定

・改善案の実施

・プロジェクトの成果を評価

という「プロジェクトのプロセス」を記述するようにしています。その理由は、Define フェーズではプロジェクトの範囲...