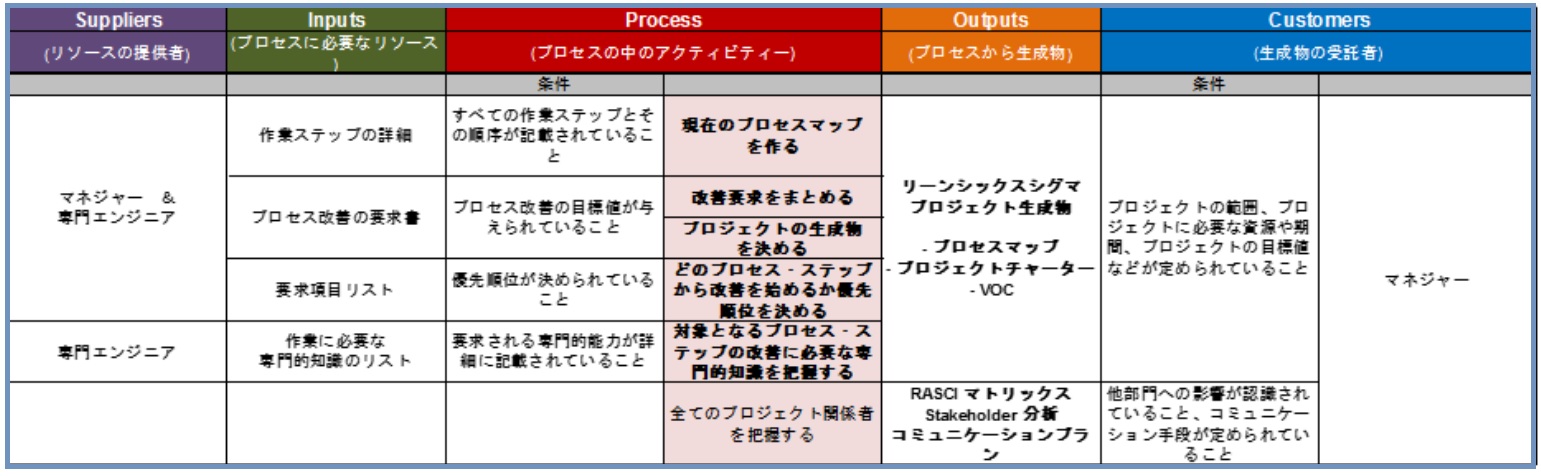

【SIPOC チャート、連載目次】

リーンシックスシグマでは、新たにプロジェクトを立ち上げるとまず SIPOC チャートを作ります。SIPOC チャートについては、インターネット上に多くの資料や画像があるのでここでは詳細は省きますが、一言で言えば、SIPOC チャートは新しいチームメンバーと一緒に、次のことを行う際にとても便利なツールです。

- プロセスの概要(ハイレベルまたはマクロレベル)について理解する

- プロジェクトの範囲(スコープ)を明確にする

- 利害関係者(stakeholders)、特に提供者や顧客などのキープレーヤーを把握する

- プロジェクトの初期段階においてのコミュニケーション・ツールとする

プロジェクトの初期段階では、それぞれのチームメンバーがそれぞの思惑でプロジェクトに参加してくるので、まず皆の考えを一致させるためにも、SIPOC を作る作業は欠かせません。

言うまでもなく、顧客の視点からプロジェクトを捉えることが何よりも大切なことなのですが、プロジェクトの初期段階ではそれが案外難しいものです。しかし SIPOC を使えば、そのプロセスやプロセスが生成する主要な成果(KPOV:Key Process Output Variables)をプロジェクトの初期段階に、顧客満足の視点で捉えることができます。

またリーンシックスシグマではツールの連携として、これより段階的に VOC(Voice of Customer)や CTQ(Critical To Quality)の抽出などを行って行きますが、SIPOC はその前段階の準備としても有効なツールです。

SIPOC は、S(Suppliers)、I(Inputs)、P(Process)、O(Outputs)、C(Customers)の頭文字を並べたもので、テーブルの構成もこの順序で並んでいます。しかし実際にこのツールを使う際は、この順序ではなく、POCIS または COPIS の順序で考えていきます。

POCIS は直感的に考えやすい順序です。特に既存のプロセスを改善するようなプロジェクトに最適な順序だと思います。一方 COPIS は、顧客を重視した新しいプロセスをデザインする際に最適な順序だと思います。僕は主に POCIS という順序で SIPOC チャートを作っていきますので、ここでもその順序で話を進めていきます。

P(Process)

まず、P の欄から埋めていきます。P 欄を埋める際には、以下のような問いを考えていきます。

- 現在(または将来)のプロセスはどのようなものなのか

- そのプロセスの始まりは何か、いつ始まるのか

- そしてそのプロセスの終わりは何か、いつ終わるのか

- プロセスにはどのような中間ステップがあるのか

まず P 欄から始めることで、プロセスの最初と最後を定義することができ、プロジェクトの範囲(スコープ)が明確になります。

O(Outputs)

次に O 欄に進みます。プロセスが生成する成果(アウトプット)にはどのようなものがあるかを考えます。物理的な物もあれば、情報やサービスといったものもあります。それらは顧客の要求を満たすものでなくてはなりません。またアウトプットは、プロジェクトを評価する数値目標にもなるので、SMART ゴールを念頭に置きます。(SMART ゴール:具体的で、測定可能で、達成可能で、現実的で、時間的制約があるもの)

C(Customers)

アウトプットが決まったら、次は C 欄に進みます。それぞれの成果(アウトプット)の顧客は誰なのかについて考えます。またその顧客がアウトプットに期待するものは何なのかについて考えます。顧客は社内にもいますし、社外にもいます。プロセスが生成するアウトプットは、それら顧客の期待するものでなければなりません。もし顧客と期待するアウトプットが一致しなければ、O 欄に戻ることもあります。

I(Inputs)

プロセスが明確になり、そこからのアウトプットが分かれば、次はそれを生成するために何が必要なのか、プロセスへのインプットを考えます。またプロセスがそれぞれのインプットに期待するものは何なのかについても考えを深めていきます。

S(Suppliers)

最後に...