【顧客の声から顧客の価値へ、連載記事へのリンク】

- ボイス・オブ・カスタマー

- 目的やゴールを達成するためのプロセス

- 顧客フィードバックの重みとは

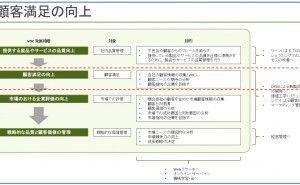

- 顧客満足度と顧客ロイヤルティ

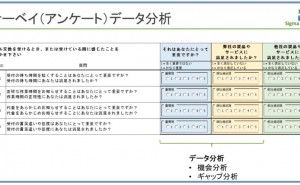

- 「顧客満足度」の調査

- 顧客満足度を高めるためのアクション

- VOCについて、Q&Aの形式で

- VOCの第三段階、市場における企業価値の向上

- 品質ギャップ分析とは

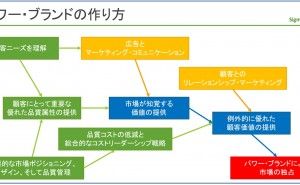

- パワー・ブランドによる市場の独占

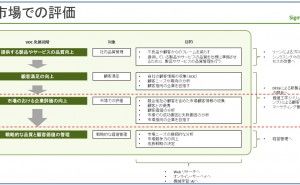

これまで顧客ロイヤリティや顧客満足度について説明してきましたが、企業が長期的に競争市場で成長を続けていくためには、やはり自社の既存顧客だけを対象としていたのでは限界があります。なぜなら、顧客ロイヤリティや顧客満足度を上げることで短期的な利益を得ることに成功したとしても、常に変化する市場・顧客・競合他社の中で企業が長期的な利益を継続して獲得していくためには、それだけでは決して十分でないからです。

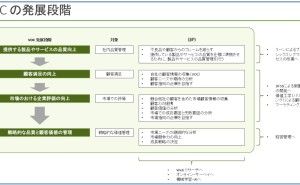

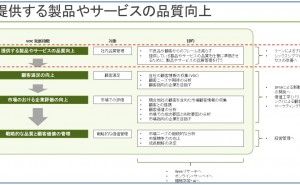

それを補うためにはVOCの第三段階である「市場における企業価値の向上」に進む必要があります。この段階はVOC(ボイス・オブ・カスタマー)というよりは、むしろVOM(ボイス・オブ・マーケット)に近いかもしれません。まず最初は、競合他社の顧客を含めた市場での顧客情報の収集や顧客価値分析などについて触れたいと思います。

市場での評価

1. 既存顧客のサーベイ(アンケート)調査の限界

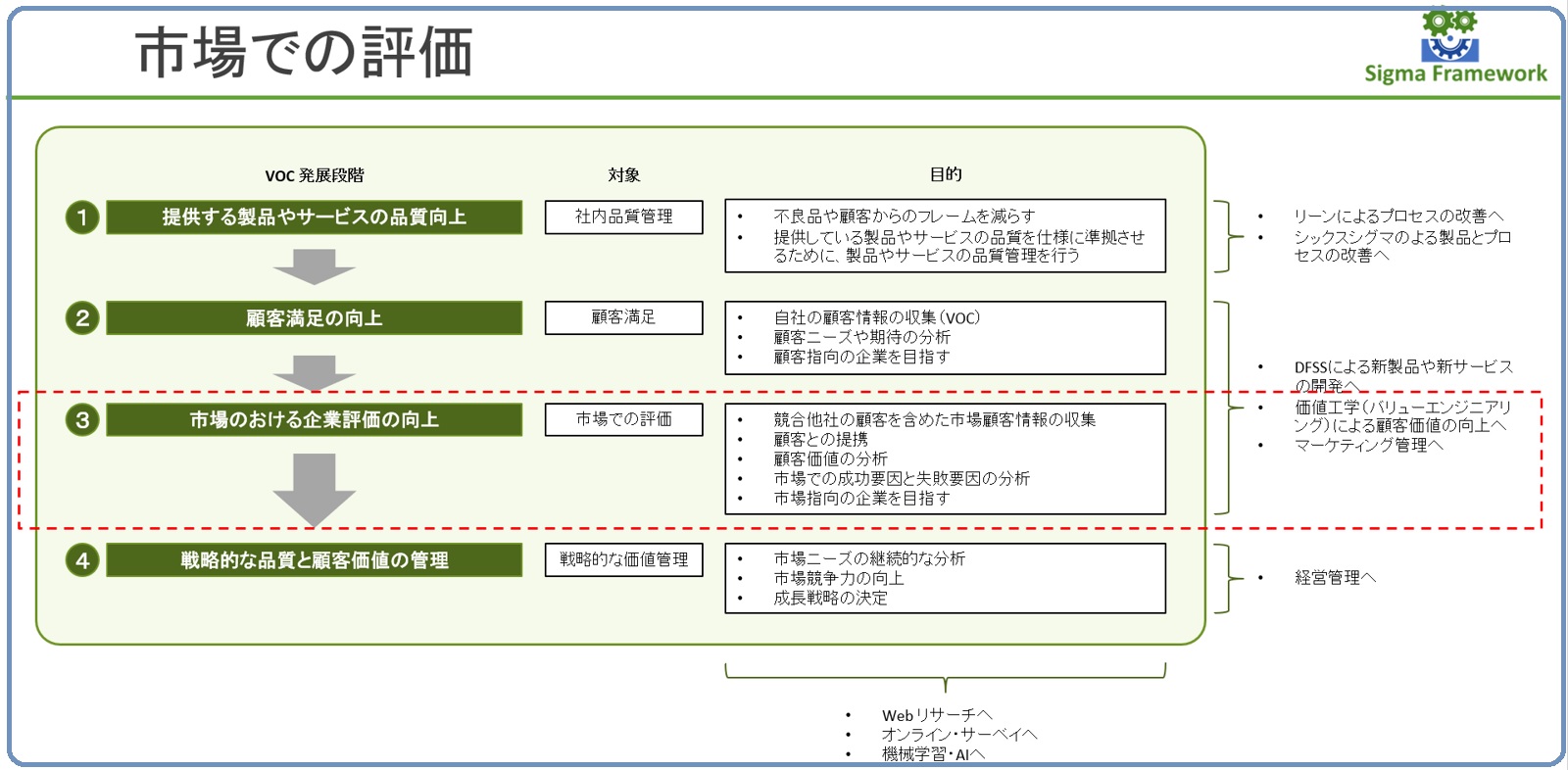

顧客ロイヤルティや顧客満足度とは全く関係の無い話のようですが、第二次世界大戦中に実際にあった話を紹介したいと思います。第二次世界大戦中に米軍は戦闘機を強化するために、戦闘から帰還した戦闘機を調査しました。特にパイロットを銃弾から守るために、帰還した戦闘機に開いた銃弾の場所(跡)を調べました。そして、そのデータを基に、戦闘機を強化していったそうです。

お分かりだと思いますが、帰還した戦闘機は撃ち落されずに帰還したのであって、これを基ににデータを分析しても、帰還できなかった戦闘機がなぜ撃ち落されたのか、機体のどこが弱かったのかが分かりません。これと同じことが既存顧客を対象とした顧客ロイヤルティや顧客満足度のサーベイ(アンケート)調査でも行われています。

ロイヤリティが高く自社が提供する製品やサービスに満足している顧客であっても、ある日突然、競合他社の製品やサービスに切り替えてしまうことは良くあります。古い例ですが、1980年代以降のGM社の車キャデラックが良い例です。キャデラックは顧客のリピート率が高く、顧客のロイヤリティも満足度も常に高い値を維持していました。しかし、次第にBMWやレクサスに市場を奪われ、高級車市場での地位が低下していってしまいました。この例からも分かるように、既存の顧客からデータを収集し分析する限り、やはりそこには限界があります。

既存顧客のサーベイ(アンケート)調査の限界

2. 競合他社の顧客に関する情報を得ていない

市場独占企業ならいざ知らず、市場シェアを競合他社と奪い合っている企業は、自社の顧客の情報だけを見ている限り、なぜ競合他社の顧客が競合他社の製品やサービスを選ぶのかが分かりません。もし自社の顧客が競合他社が提供する製品やサービスの価値に気づいてしまえば、あっさりと自社から離れて競合他社へ乗り換えてしまうでしょう。

3. 市場における選択肢の変化を考慮していない

競合他社によって市場には新しい製品やサービスが次々に導入されており、顧客にとっては選択肢の幅が広がってきています。自社が提供する製品やサービスへのロイヤリティや満足度を測り、その高さに満足している限り、顧客がなぜ他の選択肢を試してみるのか、その理由が分かりません。

4. 競合他社と比較したデータを分析していない

競合他社が占める市場での位置や顧客に提供する価値は常に変化しています。相対的に自社が占める市場での位置や顧客に提供する価値も変化します。自社の既存顧客データだけを使っている限り、その相対的な変化が分かりません。顧客は絶対的な価値ではなく、相対的に価値の高いものを選びます。自社や競合他社が提供する相対的価値が分からなければ、なぜ顧客が競合他社が提供する製品やサービスを選ぶのかが分かりません。

5. 競合他社の変化の速さを考慮していない

上記と同じように、自社に関するデータだけを使っている限り、競合他社の市場での位置や顧客に提供する価値が変化する速さが分かりません。また顧客ロイヤリティや顧客満足度の調査結果、経営指標(売上高や利利益率など)は過去のある時点でのスナップショットです。それらを使っても顧客が明日求める価値の変化が分かりません。価値の変化に気が付いたときはすでに顧客と市場シェアを失っていることでしょう。

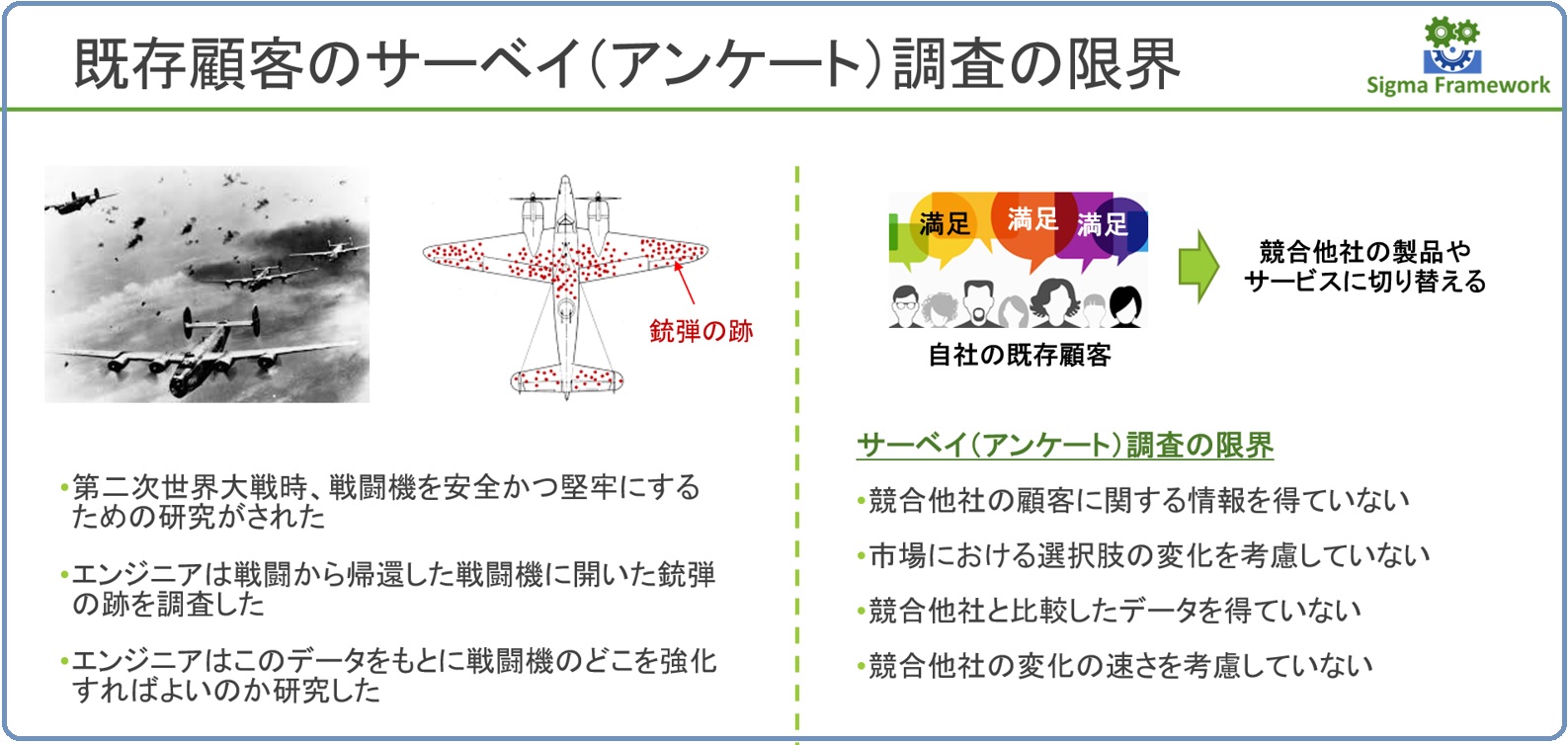

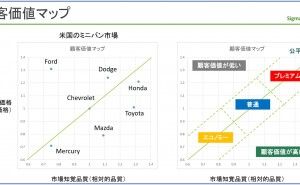

6. 顧客は相対的に価値の高いものを選ぶ

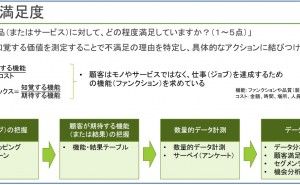

すでに何度か「価値」という言葉を使ってきましたが、では価値とは一体なんでしょか。

価値工学(バリューエンジニアリング)は「価値は機能を価格で割ったもの」と定義します。これから話を進める顧客価値分析は「価値は品質を価格で割ったもの」と定義します。そして両者ともに「顧客はモノやサービスを買うのではなく、価値を買う」、「価値は価格に対する品質(機能)である」と定義します。 両者は分析のやり方が異なるだけで、定義の内容はほぼ同じです。顧客価値分析では、価格は購入金額や費用などの(市場内の)相対的な評価を使います。そして品質は金額で表すことのできない製品やサービスの属性の(市場内の)相対的な評価を使います。

つまり顧客価値分析は相対的品質を相対的価格で割った相対的価値を分析するものです。

顧客は相対的に価値の高いものを選ぶ

7. 価値の上げ方

上記の分数計算式からも分かるように、価値を上げるためには、

- 価格を維持して品質を高める

- 品質を維持して価格を下げる

- 価格を上げて品質をより一層高める

基本的にこの3つの方法しかありません。

「否、品質を下げて価格をより一層下げれば価値は上がるではないか」という方がいるかもしれません。確かにその通りなのですが、僕の答えは「YESまたはNO」です。「YES」は中国製品です。中国製品は品質を下げただけではなく、価格をそれ以下に下げました。それにより相対的な価値が上がり世界中の市場は中国製品で占められるようになりました。そして高い品質(と高い価格)を提供していた日本の製品は相対的な価値を失い、市場を中国製品に奪われてしまいました。

しかし、ここで重要なことは「中国製品は単に品質を下げたのではない」ということです。正確に言うと、「顧客が知覚する品質レベルまで品質を下げただけ」なのです。日本製品と比較すると良く分かるかもしれませんが、日本製品は顧客が必要としない(知覚しない)品質を提供していたため、単なる「過剰品質」となっていました。過剰品質は価値計算の分子を大きくはしません。むしろ過剰品質による価格の上昇が分母を大きくしてしまい、結局は日本製品は相対的な価値を下げてしまったのです。

顧客価値分析で使う「品質」は「顧客が必要とする、または知覚する、利用するための品質」という意味であり、中国製品はそれを良く理解していたことになります。(価値には高級品に代表されるように、所有することに喜びを感じるプレステージ価値がありますが、ここでは深く議論しません)

「NO」の意味は、持続不可能だからです。

品質と利益率には強い相関性があり、相対的に品質(顧客が知覚する品質)が優れている企業ほど利益率が高い傾向にあります。もしある企業が製品やサービスの品質を下げ、かつ価格をより一層下げて価値を上げれば、企業の売上は一時期伸びるかもしれません。しかし利益は減ってしまうでしょう。長期的にみればその企業が存続することは難しいかもしれません。また生活をより豊かにし発展していこうとする人類の目標から考えても、品質を下げることまでして売上を伸ばそうとする売上至上主義の企業は、市場から淘汰されるべきです。

8. 品質属性

顧客価値分析では相対的な品質と価格を評価します。価格は販売価格や割引、販売諸費用など、金額で表すことができるので比較的分かりやすいのですが、製品やサービスの品質を測ることは容易ではありません。そこで顧客価値分析では、製品やサービスの品質を測る方法として「品質属性」を使います。「品質属性」は提供する製品やサービス、市場などによって異なります。

しかし一般的な製品の品質属性には次のようなものがあります(David Garvinの定義)。

- パフォーマンス: 製品の一次機能、例えば出力や許容量などの利用に関わる仕様など

- 機能: 製品の二次機能、例えば操作性や色など •信頼性: 不具合がないこと

- 適合性: 仕様や国際基準などに適合していること

- 耐久性: 製品寿命が十分長いこと

- サービス性: 修理のしやすさ、早さ、保証など

- 美的感覚性: デザインが表面処理の美しさなど

- 評判: 一般的に知覚されている品質

また一般的なサービスの品質属性には次のようなものがあります(Leonard Berryの定義)。

- 一貫性: 常に一貫したサービスを提供する...