2020年、新型コロナウイルスの影響下、このような時期なのですが、中長期の技術戦略を立てたいという会社からの問い合わせを頂いています。そこで、今回の記事から数回に分けて「実践的な技術戦略の立て方」について大事な考え方を解説していきます。

初回は体制面での重要ポイントです。結論を最初に書きますと、いい技術戦略を立てるには、日常業務(良い研究開発テーマの創出)が最も大切だということです。どういうことかを簡単に説明します。

まず「戦略」という言葉ですが、やらないことを明確にすることってよくいわれると思います。そのため、取捨選択がほぼ必ず入ります。やるテーマとやらないテーマを明確にするという意味です。

私は技術戦略の策定に関するコンサルティングをする前には、ほぼ必ずクライアントさんで研究開発の現状を診断します。現状のやり方を把握するためです。

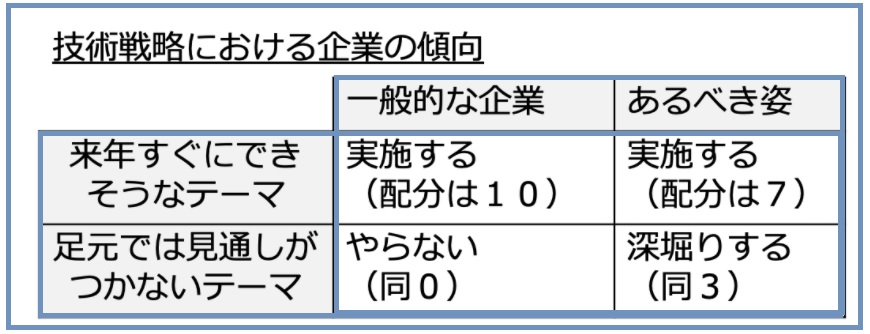

ほとんどの場合、クライアントさんでのやり方は、投資対効果を最大化するために、テーマを取捨選択するというものではありません。どのように取捨選択をしているかといえば「現状できることかどうか」で取捨選択をしているというのが近いです。

もっといえば、来年できるものはテーマとして技術戦略の俎上に載る一方で、足元では見通しがつかないものは深堀りの対象にならない、と言ったほうが近いです。検討の対象にならないというのは、深堀りするための時間をかけないという意味です。

足元では見通しが立ちづらいテーマというのは、技術的な困難性があったり、アイデアは良いものの市場が見えなかったりするものです。困難なものは解決の糸口が見えなければできないですから、当然といえば当然です。

1、本来はどうあるべきか?

前述のように、テーマへの対応方法で差がついてきます。 どういう差かといえば「解決の糸口を探すために深堀りするかどうか」です。

この深堀りというのが、すごく重要なポイントです。いい技術戦略を立てられる会社であれば、自社内で技術的な困難に直面した場合、社外に技術を求めることがほとんどです。例えば、大学の先生を探して選び、研究委託をするなどです。時間とお金がかかりますがこうしたことをします。

一方、いい技術戦略を立てられない会社では、そうした時間やお金が用意されていない。そのため、動こうにも動けず、深堀りができない、ということになります。

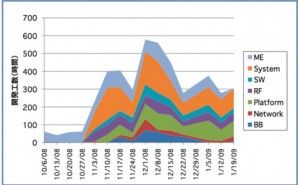

通常、このような深堀りは技術戦略策定のプロジェクト内ではなく、普段の研究開発の中で行われているものです。高収益企業では、普段の研究開発で深堀りができるため、技術戦略策定時に精度の高い情報が得られています。

一方、一般的な企業では、技術戦略策定時(例えば年次の予算編成、3年に一度の中期計画など)で、足元では見通しが立たないテーマに関する情報の精度が低く、そのため検討に値しない情報として取り扱われてしまいます。

ここから得られる結論は、検討に値する情報として取り扱われるためには、情報の精度を高めるしかないことです。そして、情報の精度を高めるのであれば、深堀りに時間と手間をかけるしかないのです。

大事なのでもう一度書きます。いい技術戦略を立てるためには、深堀りに時間と手間を掛けるしかありません。

2、日常業務を変えるために何をするか?

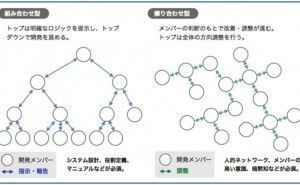

この記事では、いい技術戦略を作るには深堀りが大事、深堀りには日常業務が大事、という至極当たり前のことを説明しています。ただ、大事だと言うだけで気合や根性に任せても日常業務は変わりません。

読者の皆様にオススメするのは日常業務の変革です。以下では、どのようにして日常業務を作っていくのかについて体制面での話を進めていきたいと思います。

まず、日常業務を変革するには次のように3つの要素が必要です。

(1) 経営者が次世代の種を撒(ま)くべく、実際に人とお金を投資すること

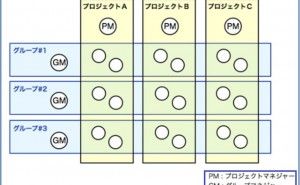

経営者直轄の組織を作るなどして、見通しが立ちづらいテーマに実際に人と予算を張る。そうすることで、徐々に情報の精度を上げることができます。

(2) 社員がやりやすいように、社員の意見を通すこと

どんな会社でも、見通しが立たないテーマの深堀りが必要だと訴えるエース社員はいます。そうしたエースの意見を通してあげることが重要になります。「エース社員といっ...