前回の「リーン製品開発※の基本原則(その2)」に続けて解説します。

◆ イベント駆動LPDプロセス

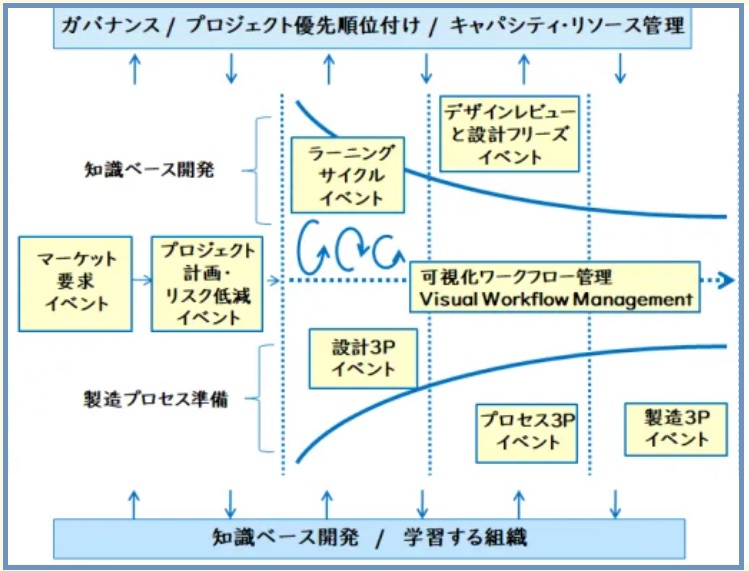

下図は、イベント駆動LPD (リーン製品開発、Lean Product Development) プロセスの全体像です。

プロジェクトをスタートする際、マーケット要求イベントで、マーケットニーズ(お客様の声)をエンジニアの言葉に変換し、差別化要因を明らかにし、それら要件に優先順位を付けます。

次にプロジェクト計画イベントで、成果物と依存性を明らかにして、チームのマイルストーン※を作成します。

またリスク低減イベントでプロジェクトリスクを特定して、それらを軽減する戦略を策定します。そして、本格的にプロジェクトが始まります。

図の横軸は時間を、縦軸は検討すべき設計案を表しています。じょうご状のカーブは、製品設計や製造プロセスの案が徐々に絞られていくことを示しています。

そうしたプロジェクトリスクを軽減するために、システマチックなアプローチを用います。ラーニングサイクルイベントで、設計案が徐々に絞られていくことを確認します。また、そこで各機能組織間(例えば、ソフトウェア開発とハードウェア開発)の足並みも揃(そろ)えることができます。

プロジェクトの進行状況や問題点は、プロジェクトボードとスタンドアップミーティングを組み合わせた可視化ワークフロー管理 (VWM:Visual Workflow Management) で、ダイナミックにチームで自己管理されます。

製造プロセス開発も並行して準備を始めます。製造プロセス準備 (3P:Production Process Preparation) イベントで、製品開発と足並みを揃えていくのです。

こうしたプロセスを支えるのは、ガバナンスやプロジェクト優先順位付け、キャパシティ・リソース管理といった管理手法と知識(ナレッジ)ベース開発や学習する組織といった行動様式です。

以下にご説明したイベント駆動LPDプロセスの特徴を次に示します。

- 後戻りしないスムーズな流れを作ること

- フェーズゲート間の道標とすること

- 早期にリスクを見極め、学習し、それを軽減すること

・・・・・・・・・・・・・・

このようなLPDプロセスを導入された企業では...