【設計部門の課題と原因分析 連載目次】

最初の課題、「(a) 繰り返し実施する試作が同時作業となっており、設計の時期に直前の試作の評価を並行して実施している」をとりあげ、実際にやってみましょう。ポイントは、計画の問題なのか、実績(進捗上)の問題なのかを切り分けることです。

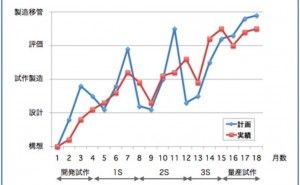

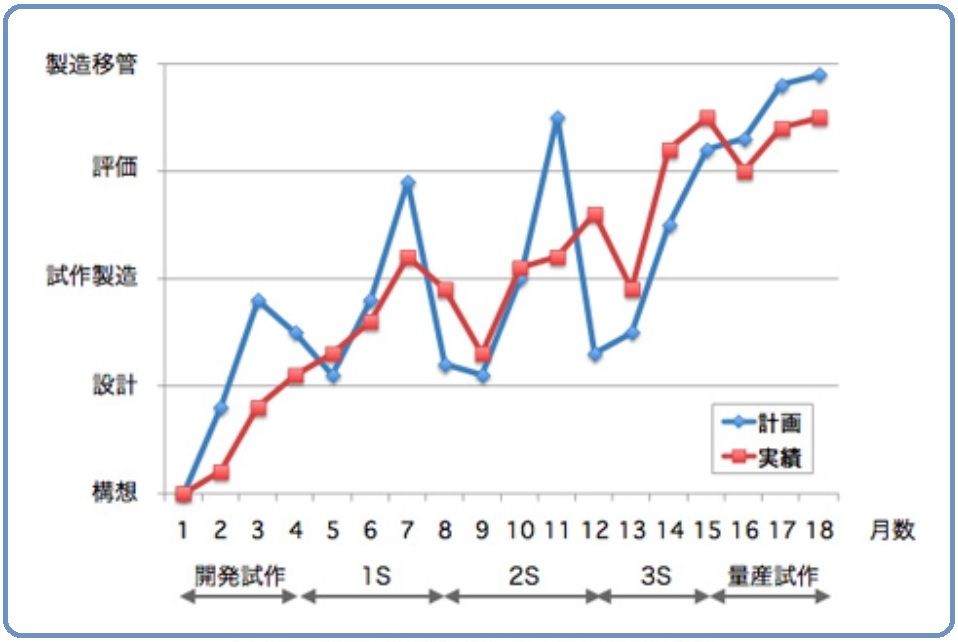

図21は「アクティビティ重心」の推移を示したものです。アクティビティ重心とは、プロジェクト(プロジェクトの中の任意のチームでもかまいません)の活動の重心が開発工程上のどこにあるのかを示したもので、図21は、その時間推移をあらわしたものです。縦軸は開発工程になっており、構想から、設計、試作製造、評価を経て、最終的に製造移管で設計部門の開発業務は完了です。

しかし、実績は、計画に較べて波打っていないことがわかります。これは、設計、試作製造、評価が重なってしまい、試作の切れ目がはっきりしない開発になっていることをあらわしています。課題 (a) がこのグラフでも確認できます。したがって、計画の問題ではなく、進捗上の問題であることがわかります。このような分析をしなくても、開発日程表(スケジ...