今回は、技術文書の最小単位である文と、その品質管理について解説します。文の品質管理は技術文書の品質管理に含まれます。しかし、文の品質管理は重要なので今回このテーマで解説します。

1. 文の品質管理が重要

技術文書は文章の集合体です。文章は文の集合体です。技術文書の中には写真、図、表などもありますが、技術文書の最小単位は“文”です。つまり、技術文書は文で構成されています。例えば、メールは文だけで構成されています。

すなわち、技術文書の最小単位となる文の品質管理は、技術文書の品質管理を行ううえで重要な管理です。

2. 文の品質管理とは

文の品質管理とは「自分が書いた文の内容が明確に伝わるかどうかを確認すること」と「内容が明確に伝わらない文を内容が明確に伝わる文に修正すること」です。例えば、『製品Aと製品Bの販売個数は、約10,000個/月である。』の文を読んだ人(読み手)は「この文はどのような意味だろう?」と思います注1)。この文は2つの意味に解釈できるからです。つまり、この文は不良品の文(内容が明確に伝わらない文)です。

文章は文の集合体です。文章の中にこのような不良品の文が入っていると文章全体が不良品(内容が明確に伝わらない文章)になります。文章全体が不良品だとその集合体である技術文書も不良品(内容が明確に伝わらない技術文書)になります。

注1):「技術文書の品質管理(その1)文書の内容が明確に伝わるかどうかを確認」を参照

3. 文の品質管理に必要なこと

3.1 「文の品質管理に必要なこと」とは

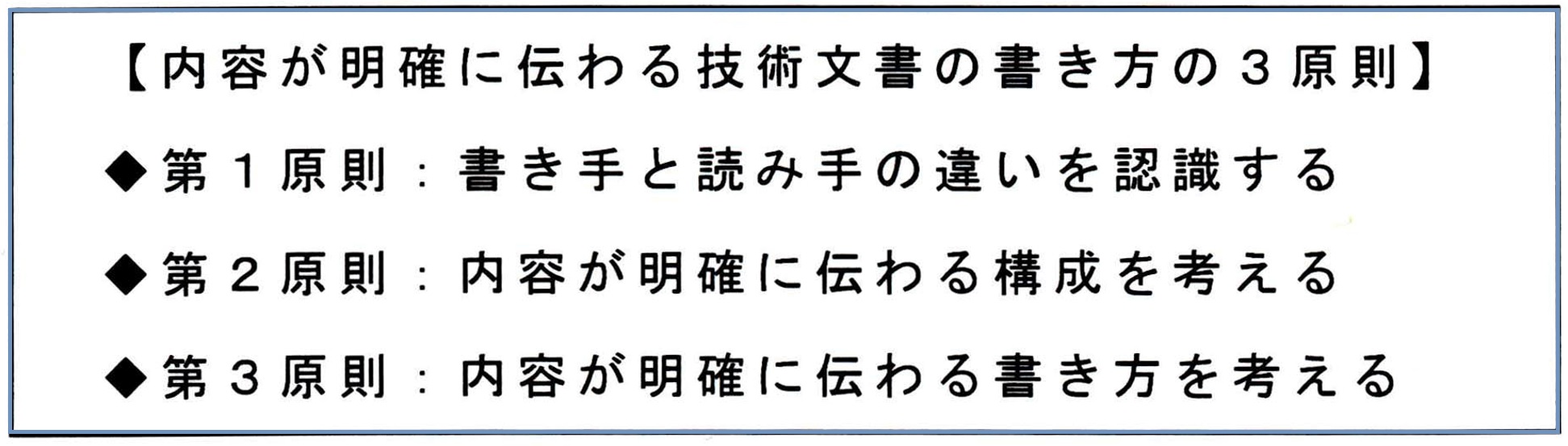

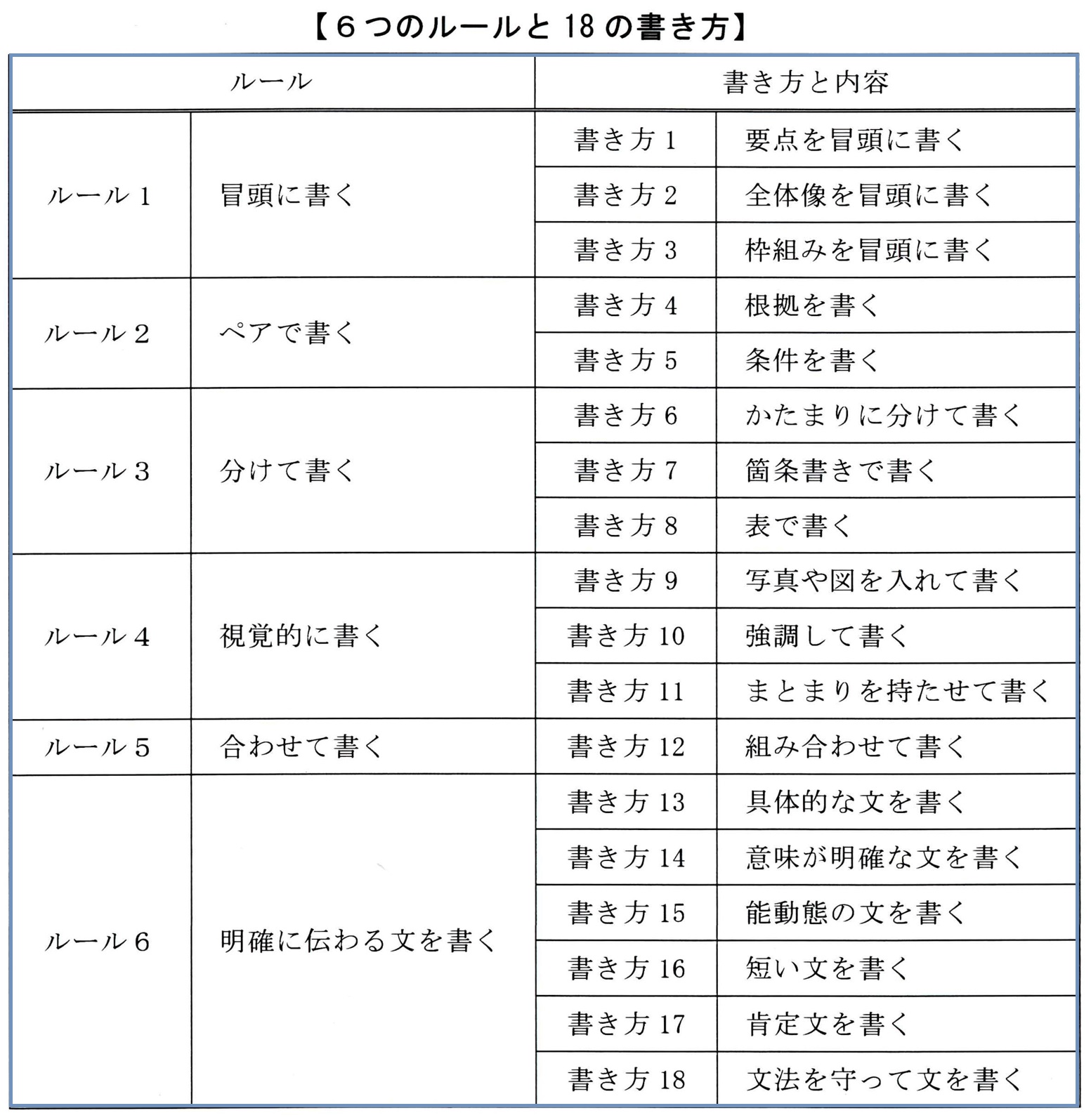

文の品質管理に必要なこととは「内容が明確に伝わらない文の基準を持つこと」と「内容が明確に伝わらない文の修正方法がわかること」です注1)。文の品質管理では「6つのルールと18の書き方注2)・注3)」の中の「ルール6」を習得すれば、内容が明確に伝わらない文の基準ができるとともに内容が明確に伝わらない文の修正方法がわかります。

注2):「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その2)」を参照

注3):「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その10)」を参照

3.2 具体的な文の品質管理

内容が明確に伝わらない文の基準とこの修正方法について「製品Aと製品Bの販売個数は、約10,000個/月である」の文を対象にして解説します。

この文は「書き方14:意味が明確な文を書く」に抵触しています。書き方14とは、「意味が明確になるように必要な語句を忘れずに文を書くこと」です。この考え方に基づきこの文を修正すると以下のようになります。

- ◆製品Aと製品Bの販売個数は、これらの合計で約10、000個/月である。

- ◆製品Aと製品Bの販売個数は、それぞれ約10、000個/月である。

つまり、修正前の文には「これらの合計で」あるいは「それぞれ」の語句が欠けていました。「これらの合計で」を入れるか「それぞれ」を入れるかで文の意味が異なります。

4. 文の品質管理を行う

文を書いたら文の品質管理を行うことで不良品の文(内容が明確に伝わらない文)を書くことがなくなります。

文を書いたら文の品質管理を行うことは「日々のオンザジョブトレーニング注4)」です。日々のオンザジョブトレーニングで以下の2つの文が不良品の文(内容が明確に伝わらない文)であることがわかります。また、これらの2つの文を内容が明確に伝わる文に修正する方法がわかります。

- ◆この課題の解決策を提案できたのは技術第2部の山...