▼さらに深く学ぶなら!

「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!

▼さらに幅広く学ぶなら!

「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!

「良い情報をもらった時にピンと反応するような社員を育てたいんです」こう言ったのはA社長です。A社は機械業界のメーカーで、取り扱っている製品の特徴から顧客数・商品数が非常に多く用途も様々です。設立して数十年で、まだ老舗とは言えないかも知れませんが歴史ある会社です。A社長は営業出身の経営者として業績拡大を志向していました。A社長と私が打ち合わせをしていたのはオンラインでしたが、会議室にはA社長と私の他に数名のA社社員がいました。A社長が、私が講師を務めたセミナーを聞いて打ち合わせをすることになったのです。

会議の話題は古くて新しいテーマでした。それは「ソリューション化」です。なぜ古いかと言えば、私の古巣であるNECは30年以上前から「ソリューション」という言葉を使っていたように思うからです。しかし、言い古されたソリューションを多くの会社で実現できていないという意味では、新しい問題とも言えます。A社もそうした古くて新しい問題を抱えた一社だったというわけです。

少し横道に逸れるようですが、日本のGDPが横ばいなのは良く知られた事実です。GDPとは、端的に言えば付加価値(粗利+人件費)のこと。つまり、粗利と人件費が30年間横ばいなのです。その理由は、ビジネスが昔ながらであること。言い換えると、以前と同じビジネスをしていることです。

A社に話を戻します。A社は機械系のメーカーで顧客が法人顧客(BtoB)です。そのため、A社の営業担当者は顧客のメーカーに出入りして営業をすることになるのですが、A社長によれば、その営業スタイルは「以前とほとんど変わらない」ものだったとのことです。「以前とほとんど変わらない」その営業スタイルが何かと言えば「顧客密着」を標榜するものでした。顧客密着についてA社長に尋ねると「端的に言えば、顧客の御用聞きなんですよ」と落胆気味に話されました。

1. 顧客要望の背景を読むとは

「ここ10年どのような取り組みをなされたんですか?」こう私が尋ねると、A社長は前に身を乗り出し気味に話始めました。「色々と取り組みはしてきたんですよ。目新しい商品を展示会に出すのは当たり前ですが、顧客のDX支援商材を開発したり、デジタルマーケティングに取り組んだりもしました。」

お話ぶりに実感がこもっていたことから、A社長も関わって様々な施策を進めてきたことが私にも伝わってきました。「そうなんですね。とても前向きな取り組みで素晴らしいじゃないですか」と体よく応じた私ですが、次の質問をどのように切り出そうか迷っ...

▼さらに深く学ぶなら!

「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!

▼さらに幅広く学ぶなら!

「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!

「良い情報をもらった時にピンと反応するような社員を育てたいんです」こう言ったのはA社長です。A社は機械業界のメーカーで、取り扱っている製品の特徴から顧客数・商品数が非常に多く用途も様々です。設立して数十年で、まだ老舗とは言えないかも知れませんが歴史ある会社です。A社長は営業出身の経営者として業績拡大を志向していました。A社長と私が打ち合わせをしていたのはオンラインでしたが、会議室にはA社長と私の他に数名のA社社員がいました。A社長が、私が講師を務めたセミナーを聞いて打ち合わせをすることになったのです。

会議の話題は古くて新しいテーマでした。それは「ソリューション化」です。なぜ古いかと言えば、私の古巣であるNECは30年以上前から「ソリューション」という言葉を使っていたように思うからです。しかし、言い古されたソリューションを多くの会社で実現できていないという意味では、新しい問題とも言えます。A社もそうした古くて新しい問題を抱えた一社だったというわけです。

少し横道に逸れるようですが、日本のGDPが横ばいなのは良く知られた事実です。GDPとは、端的に言えば付加価値(粗利+人件費)のこと。つまり、粗利と人件費が30年間横ばいなのです。その理由は、ビジネスが昔ながらであること。言い換えると、以前と同じビジネスをしていることです。

A社に話を戻します。A社は機械系のメーカーで顧客が法人顧客(BtoB)です。そのため、A社の営業担当者は顧客のメーカーに出入りして営業をすることになるのですが、A社長によれば、その営業スタイルは「以前とほとんど変わらない」ものだったとのことです。「以前とほとんど変わらない」その営業スタイルが何かと言えば「顧客密着」を標榜するものでした。顧客密着についてA社長に尋ねると「端的に言えば、顧客の御用聞きなんですよ」と落胆気味に話されました。

1. 顧客要望の背景を読むとは

「ここ10年どのような取り組みをなされたんですか?」こう私が尋ねると、A社長は前に身を乗り出し気味に話始めました。「色々と取り組みはしてきたんですよ。目新しい商品を展示会に出すのは当たり前ですが、顧客のDX支援商材を開発したり、デジタルマーケティングに取り組んだりもしました。」

お話ぶりに実感がこもっていたことから、A社長も関わって様々な施策を進めてきたことが私にも伝わってきました。「そうなんですね。とても前向きな取り組みで素晴らしいじゃないですか」と体よく応じた私ですが、次の質問をどのように切り出そうか迷っていました。というのも、A社が取り組んだ施策に効果が上がっていれば「ソリューション」などという古いことに取り組む必要はないからです。

「それで取り組んできた施策の効果はどうだったんですか?」と私が切り出せばA社長が落胆するのが目に見えるようだったので、その質問をするのは止めて質問を変えることにしました。「それで、私がセミナーで話したソリューション化に興味をもったのは何故なんですか?」とお尋ねしました。

するとA社長は「良い情報をもらった時にピンと反応するような社員を育てたいんです」と冒頭の言葉を言われたのです。「ピンと反応する社員?」と私が応じるとA社長は続けました。「当社の社員は、顧客に密着して色々聞いてくるのは良いのですが結局言われたことしかできないことが多いし、言われたものを持っていっても単価が低くて利幅も薄いのですよ。」

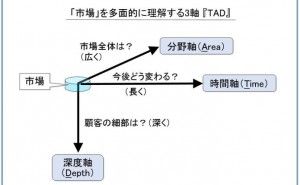

「顧客要望の裏を読まないということですね?」と私が話すとA社長は「そうそう、その通りです」と頷きながら話しました。A社長が参加したセミナーで私が話をしたのは、顧客要望の背景を読むということでした。背景を読むというのは、簡単に言えば「なぜなぜ分析」をするということです。顧客要望が何故出てきたのか、その背景には何があるのか?解決にはどうすれば良いのか?を追求することでした。

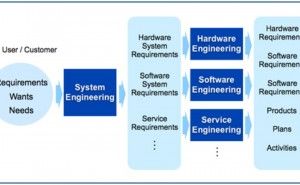

2. 技術部門での「テーマ創出」ではなく、営業の「ソリューション化」

「そうすると、技術部門との連携もうまく行っていませんよね?」と私が尋ねるとA社長は膝を打ったように「そうそう、営業からの情報で開発をしてるのですが、営業が御用聞きになっているものだから儲からないものばかり作っちゃうんですよね」と営業出身の社長らしく技術部門にはやや辛辣なコメントを言われました。

私がなぜ技術部門との連携がうまく行っていないと思ったか補足しますと、営業がソリューション化されていない場合(ものを販売することが営業だと思っている場合)、営業が上述の「なぜなぜ分析」をせずに技術部門に伝えるからです。顧客要望の背景にあるものを把握し顧客期待を上回る解決策を提示するためには、よく考えなければなりませんが、それをしない場合、営業部門は顧客要望を技術部門にそのまま伝えることになります。技術部門はそれを受けて顧客が言われた通りのものを作ることになり、それはそれで商売になるものの、非常に薄利です。

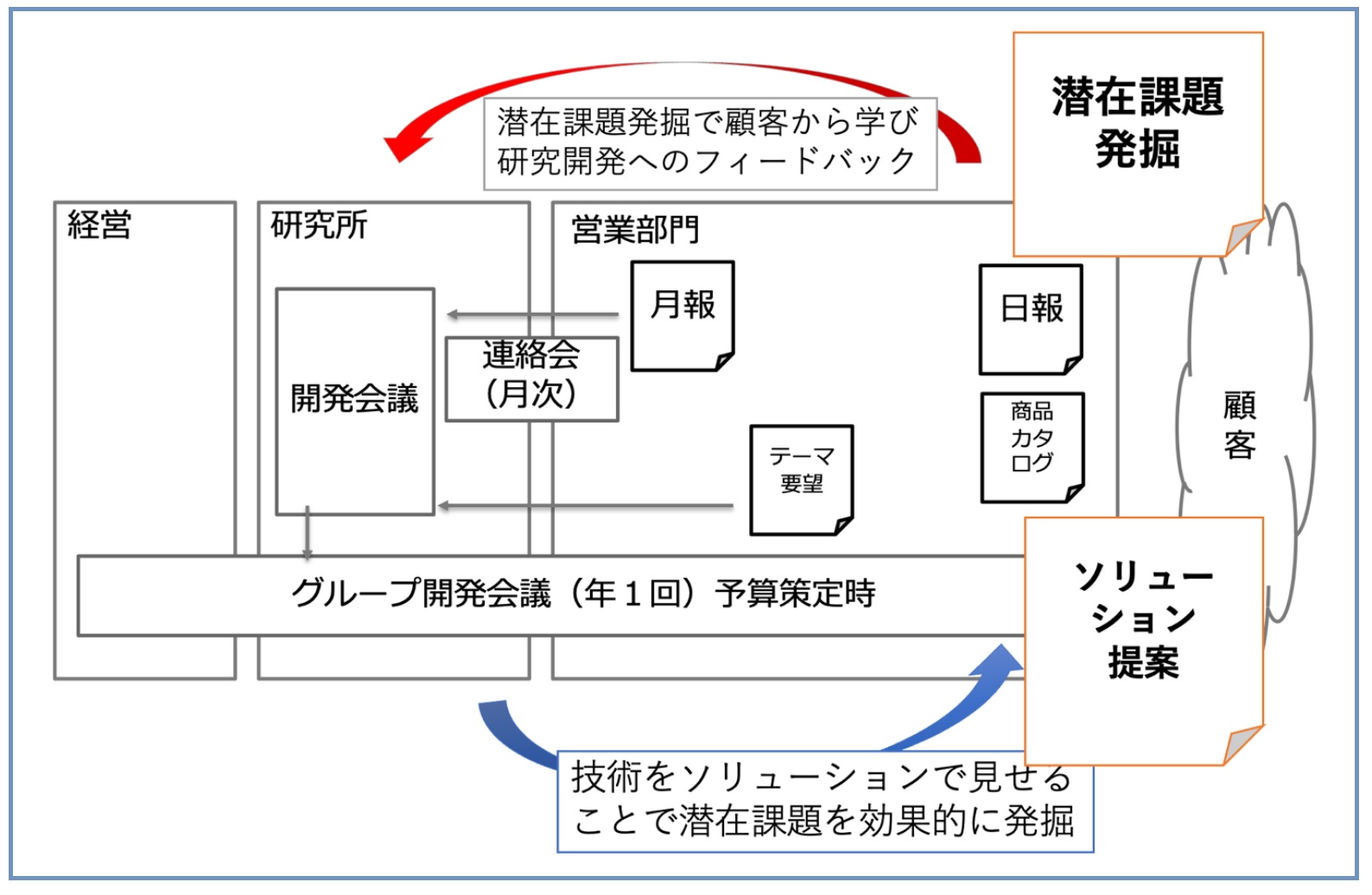

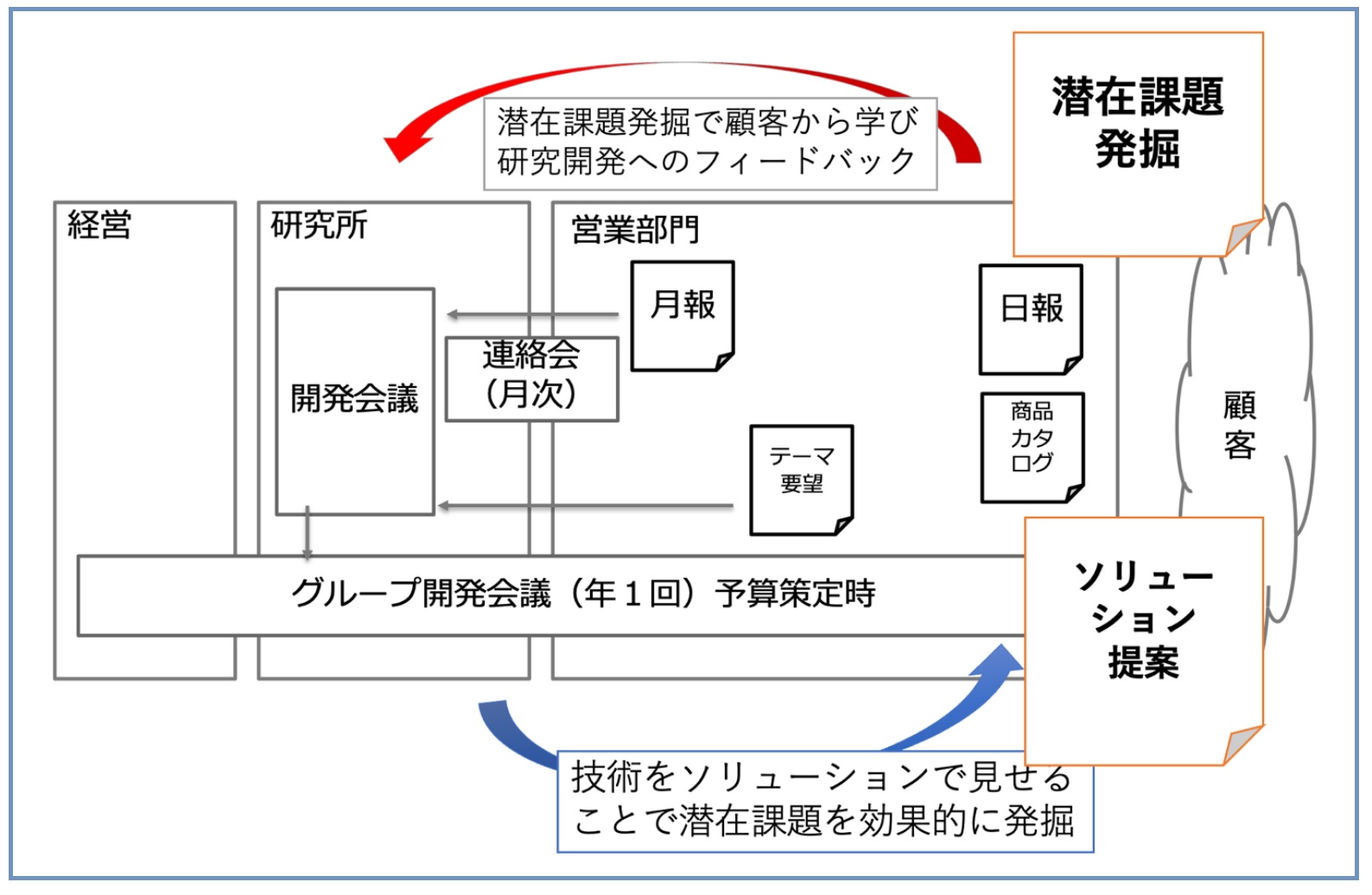

図式化すると、ちょうど上の図の様になるのですが、営業部門は青い矢印で示すようにソリューション提案をしなければならない所、A社ではできていなかったのです。また、赤い矢印で表すような潜在課題発掘をすべき所、こちらもできていなかったというわけです。

要するに、A社では営業がソリューション化されていない状態だったので、技術部門もその影響で儲からないものを作っていた、というわけです。問題の打開策として目をつけたのは、技術部門での「テーマ創出」ではなく、営業の「ソリューション化」だったのは、A社長が営業部門出身だからでしょう。

一通り打ち合わせを進めて、A社長と私は営業起点の改革についての道筋を合意しました。簡単に言えば、それは次のような2つのステップでした。最初に営業部門をソリューション化することで、課題解決を売ると共に顧客の潜在課題を発掘することとしました。2つ目のステップは、顧客の潜在課題の情報を技術部門にフィードバックし、技術部門が潜在課題を解決するというものでした。

3. 変わらなければならないのは技術部門だけではなく、営業部門も変わらなければならない

この連載では営業部門よりも技術部門に焦点を当てることが多く、主にテーマ創出についてこれまで書いてきました。というのは、読者の皆様には技術者が多いと思われるからです。一方、今日の記事ではA社長を中心に営業改革が先行する事例について書きました。

なぜ営業変革の話をしたかと言えば、会社の変革は技術部門だけでできるものではないからです。大企業になると技術部門の部門長の権限が営業に及ばないため、営業を改革することができないことが多いです。そのため、営業はソリューション化されず、相変わらず下請け的な仕事が技術に届くことが多いのです。

そうすると、技術部門はそれに対応しなければならず、忙しいがお金にならない状態になってしまい、結局、技術部門ではテーマ創出ができません。会社全体としても低収益な仕事にリソースを割り当てることになるために、何も変わらない状態になります。

私が声を大にして言いたいのは、変わらなければならないのは技術部門だけではなく、営業部門も変わらなければならないということです。技術部門のコンサルティングをしていて、いつもネックになるのは「現業が忙しくて新規テーマに割ける時間がない」というものです。

こうした問題にケリをつけ、本当に新規テーマを出そうと思えばまずは営業のソリューション化が必要であり、営業部門の非効率に問題の一因が潜んでいることを技術者、特に技術系の経営幹部も認識する必要があります。

ソリューション化の効果はどのようなものでしょうか? A社のその後についてですが、営業部門のソリューション化を先行させることで、営業部門では課題解決型の営業ができるようになりました。また、そうすることで今まではあまり提案されなかった質の開発依頼が技術部門になされるようになり、技術部門もテーマ創出ができるようになったそうです。A社長は「社員が『仕事が面白い』と言うようになりました」と現在の状態を説明しています。

A社の改革事例に基づいて読者の皆さんに投げかけたいのは「営業部門との連携にも視野を広げましょう」ということです。今日の記事でお示しした通り、技術部門と営業部門がうまく連携をしなければ新しいテーマは出せないのです。そのため、自部門だけで解決を図ることなく、トップを通じて営業部門とも連携して改革をスタートさせてください。

営業部門のソリューション化ができれば、A社同様、必ず成果が出せます。新しいテーマも出せるのと同時に、課題解決型の営業ができるようになり商談単価が上がります。

次回に続きます。

【出典】株式会社 如水 HPより、筆者のご承諾により編集して掲載