▼さらに深く学ぶなら!

「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!

▼さらに幅広く学ぶなら!

「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!

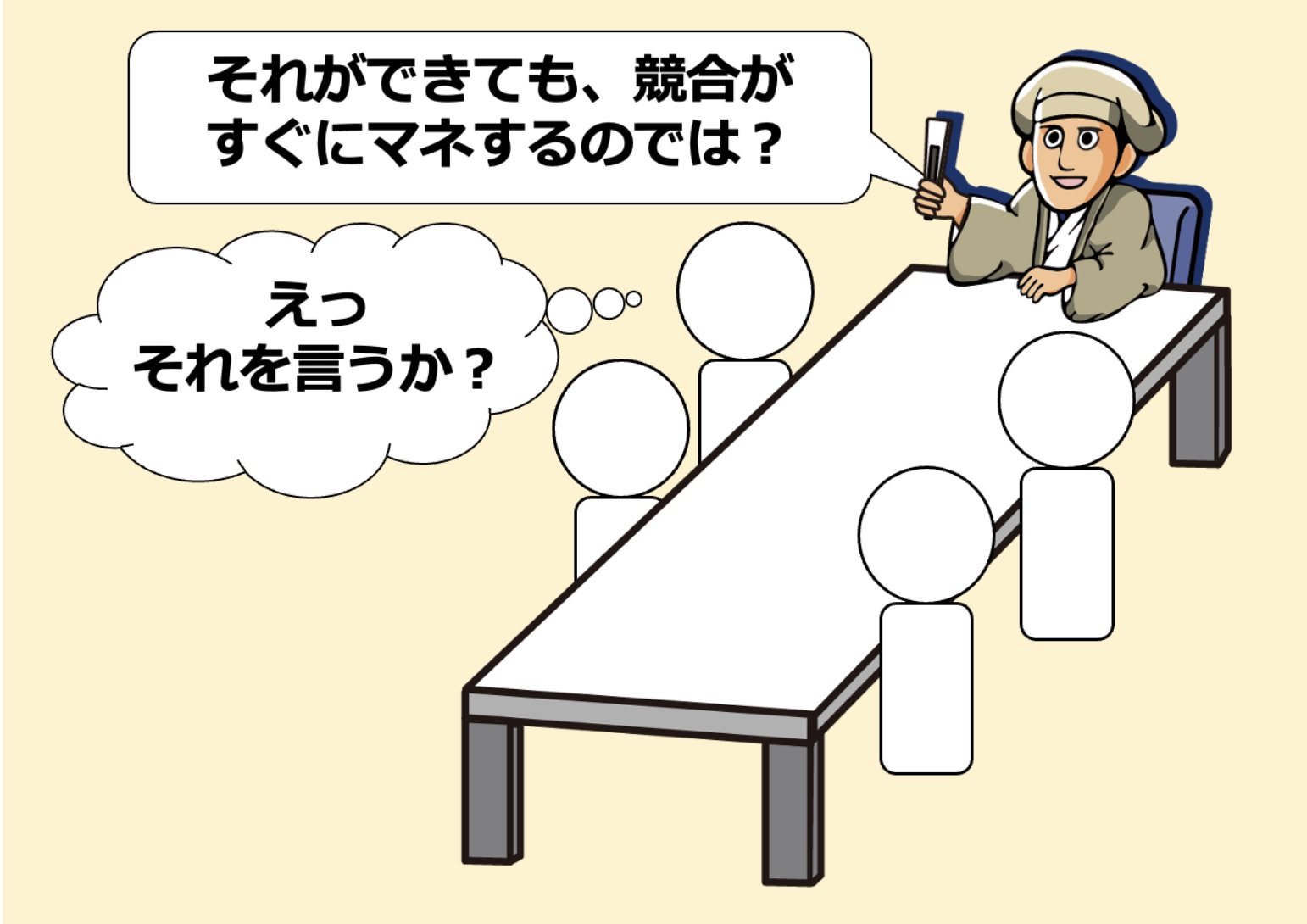

「それができても、競合がすぐに真似するんじゃないですかね?」私がそう言った瞬間、その場が凍りつくのが分かりました。

その場はA社の会議室でした。私は外部のコンサルタントとしてその会議に出席していました。会議の冒頭に、A社の研究開発部長から「今日から中村さんに参加してもらうことになったので、よろしく」と紹介を受けて一言挨拶を済ませてからその会議に参加しました。A社の技術者の皆さんからすれば、いつもの開発会議に社内技術者以外の外部コンサルタントが混ざってきたようで違和感があっただろうと思われます。

会議室には2,30名のA社関係者がいました。それまでは担当者のAさんがご自身のテーマを発表していて、その他のメンバーはAさんの発表を聞いていました。私のような外部者の参加を除いては、どこにでもある日常的な開発会議が開催されていました。

Aさんの発表後には、質問の手が上がりました。技術的な質問がいくらかなされました。「こうしたほうが良いのでは?」「◯◯部門のXXさんがいい情報を持っているようです」などと提案や情報提供などがなされ、ディスカッションが続いていました。一通り質疑応答が終わった後、私にマイクが回ってきました。

Aさんの話がどのようなものだったのかと言えば、社内にはこれまでなかったテーマに関する話でした。技術的な詳細は省きますが「従来できなかったことをできるようにする」ために「様々な開発を進捗しており」「予定通り進んでいて」「知財も取れそう」とのことでした。お聞きするに極めて順調な感じを受けたのです。

1. 順調な説明の裏にある違和感

もちろん私は、AさんとAさん以外との質疑応答も聞いていました。Aさんの報告と同様に、質疑応答に関しても特に波風が立つようなこともなく、質問や情報提供がなされることはあっても、否定的なコメントが出されることはなかったように記憶しています。

とは言え、私にはAさんのテーマや技術者の皆さんの質疑応答を、違和感を持って聞いていました。その違和感が冒頭の言葉になってポロッと出た訳です。

マイクを渡された私は「Aさんの発表されたテーマは〜という理解をしましたが、それでよろしいですか?」とAさんの発表内容を確認しました。私がA社に関わるのは初めてでしたので、A社の技術についてあまり深くを知らなかったからです。

「そういう理解で合っています」と...

▼さらに深く学ぶなら!

「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!

▼さらに幅広く学ぶなら!

「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!

「それができても、競合がすぐに真似するんじゃないですかね?」私がそう言った瞬間、その場が凍りつくのが分かりました。

その場はA社の会議室でした。私は外部のコンサルタントとしてその会議に出席していました。会議の冒頭に、A社の研究開発部長から「今日から中村さんに参加してもらうことになったので、よろしく」と紹介を受けて一言挨拶を済ませてからその会議に参加しました。A社の技術者の皆さんからすれば、いつもの開発会議に社内技術者以外の外部コンサルタントが混ざってきたようで違和感があっただろうと思われます。

会議室には2,30名のA社関係者がいました。それまでは担当者のAさんがご自身のテーマを発表していて、その他のメンバーはAさんの発表を聞いていました。私のような外部者の参加を除いては、どこにでもある日常的な開発会議が開催されていました。

Aさんの発表後には、質問の手が上がりました。技術的な質問がいくらかなされました。「こうしたほうが良いのでは?」「◯◯部門のXXさんがいい情報を持っているようです」などと提案や情報提供などがなされ、ディスカッションが続いていました。一通り質疑応答が終わった後、私にマイクが回ってきました。

Aさんの話がどのようなものだったのかと言えば、社内にはこれまでなかったテーマに関する話でした。技術的な詳細は省きますが「従来できなかったことをできるようにする」ために「様々な開発を進捗しており」「予定通り進んでいて」「知財も取れそう」とのことでした。お聞きするに極めて順調な感じを受けたのです。

1. 順調な説明の裏にある違和感

もちろん私は、AさんとAさん以外との質疑応答も聞いていました。Aさんの報告と同様に、質疑応答に関しても特に波風が立つようなこともなく、質問や情報提供がなされることはあっても、否定的なコメントが出されることはなかったように記憶しています。

とは言え、私にはAさんのテーマや技術者の皆さんの質疑応答を、違和感を持って聞いていました。その違和感が冒頭の言葉になってポロッと出た訳です。

マイクを渡された私は「Aさんの発表されたテーマは〜という理解をしましたが、それでよろしいですか?」とAさんの発表内容を確認しました。私がA社に関わるのは初めてでしたので、A社の技術についてあまり深くを知らなかったからです。

「そういう理解で合っています」とAさんは確認をしてくれました。なるほど、間違っていなかったと思った私は「それができても、競合がすぐに真似するんじゃないですかね?」と言いました。そして、前述した通り、そう言った瞬間、その場が凍りつくのが分かりました。シーンと静まり返り、誰かが何かを言うのを待っているような間(ま)でした。私という人間にも「場の空気を読む」センサーが感度は弱いながらもついていますので、場が凍るというようなことが少しは分かります。

ただ、実はこのような場が凍る瞬間は私には日常茶飯事なのであまり驚きはしませんでした。私はコンサルタントとしてクライアント企業の会議に入るのは当たり前なのですが、そこで私に求められるのは社内にある「なあなあ」な雰囲気に呑まれることでも、予定調和的な議事進行を異論なく聞くことでもありません。

2. 正論をお伝えすること

むしろ私がすることは正論をお伝えすること。正論と言えば大げさに聞こえますが、要するに「そのテーマを実施して儲かるのですか?」と質問したり、儲かるテーマにするように助言したりすることです。そのため、違和感を感じれば「それで儲かるのでしょうか?」と質問をすることもあります。それで、私の言葉遣いが上手ではないこともあるのだろうと思いますが、場が凍ることがあります。今回の解説記事はまさにそのような場面だったのです。

「競合が簡単に模倣するのでは?」と言った私は発表者のAさんを見て話していました。Aさんの表情は一瞬戸惑ったような感じになり、予定外の質問をされた時のように困惑した感じになりました。

大勢いる会議室でAさんは首を傾げ、私はそのAさんを見ている状態でしばらく沈黙しましたが、先に言葉を繋いだのはAさんでした。「いや、この商品は競合からは出ていません。展示会でもホームページも調べましたし、特許も調べました」とAさんは言われました。

説明をしたAさんは明らかに自信があるようでした。「自分はするべきことはしている」と言葉には出さなかったものの、そんな毅然とした態度だったと思います。しかし、私の言いたいことは、Aさんの答えでは満足の行くものではありませんでした。

「競合はまだ出していないんですね。では、競合企業の技術でAさんの開発内容を模倣することは困難ですか?」と私は聞きました。そうすると、Aさんは視線を上に向けて考えるような表情を作られました。しばらくして「確かに競合の会社でこの技術を模倣することはできるかも知れませんが、この技術で特許は取れることは確認しています」とAさんが話されました。と、ここまではAさんは「自分が正しい」と言いたげでした。

「そうなんですね、そうするとその特許はすごく排他力が強くて競合が回避困難になるものなのでしょうか?」私が詰問する口調ではなく努めてフラットな口調でこう聞くと、Aさんも私の質問の意図を察したのでしょう。「そう言われると、そんなに強い特許ではないかも知れませんね」と認められました。

3. 何が問題なのか?

このやりとりについて少し説明すると、私はAさんを誘導したいわけではありませんでした。誘導したければ、詰問する口調になっていたと思います。ただ、私は純粋にAさんがどう考えているのかを知りたかったのです。もちろん、Aさん以上に私が技術に詳しくないため、詰問するほどの根拠を持っていなかった、というのが背景にあります。

もし私が誤って詰問する口調で言っていたとしたら、Aさんは頑なに「自分が正しい」と主張したかも知れません。私はただAさんがどう考えているかを知りたかったのでフラットな口調で言ったのですが、誤って詰問すれば感情的対立になっていたでしょう。口調には注意が必要です。

Aさんが「強い特許ではない」と認めた時、私には決して消極的な表情には見えなかったのですが、その会議は私が一通りの助言をして終了しました。その後、私にはAさんのことが気がかりでしたが、Aさんが私の助言を積極的に受け取っていたことが分かりました。どういうことかと言えば、その後、Aさんはテーマの練り直しをしたのです。

会議から2,3週間後のことです。Aさんからメールが入り開発部長同席で打ち合わせをすることになりました。Aさんが「あれから考えて、たしかに競合に簡単に模倣されるな、と思いまして、テーマを練り直しました」と切り出して打ち合わせが始まりました。

そうしてAさんは説明を始めたのですが、説明してもらったテーマは見事なもので、私の目から見ても競合企業の追随を全く許さないものになっていました。「これ、良いですよね?」と私に確認を求めたのは同席した開発部長でした。開発部長の目からみても良い出来栄えになっていたようです。

「すごく良いですね」と私が伝えるとAさんははにかんだように笑い、「ありがとうございます」と言いました。Aさんが私の質問の意図に真摯に向き合ったために見直すことになり、それによってテーマがすごく良くなったと感じられた出来事でした。

私がAさんや開発部長にお伝えしたかったのは、競合がまだ実施していないことであっても、競合にできそうなことはテーマとして良くないということでした。分かりにくいことなのでもう一度書くと「競合がまだ実施していないことであっても、競合にできそうなことは良くない」ということです。

このことは読者の皆さんにも会社で当たり前に共有していただきたい認識です。Aさんはこのことをしっかり受け止めて、客観的に見ても素晴らしいテーマを作られたのですが、皆さんの会社ではいかがですか?読者の皆さんの会社では、Aさんのような見直しがなされていますか?テーマ検討段階での評価が甘くなれば、会社内では良いものの市場に出てから間違いなく辛いものです。上流でシビアに考えて儲かる研究開発をしたいものですね。

次回に続きます。

【出典】株式会社 如水 HPより、筆者のご承諾により編集して掲載