経営者によるIT投資への目は、だんだんと厳しくなってきたようです。IT投資の、より正確な効果測定を試行する企業が増えています。エンジニアも経営者に対して、IT導入がもたらす具体的な効果を説明しなければならないケースが増えています。ベンダーのエンジニアも、顧客企業が、効果をどう捉え、どう評価しているのかを知らなければ,効果の高いシステムを提案・開発できないと考えます。企業は、どのような方法でIT投資の効果を評価しているのでしょうか。筆者が係わってきた、ITの投資対効果測定の具体的な手法について、ITエンジニアが、知っておくべき手法を解説します。

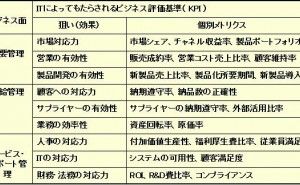

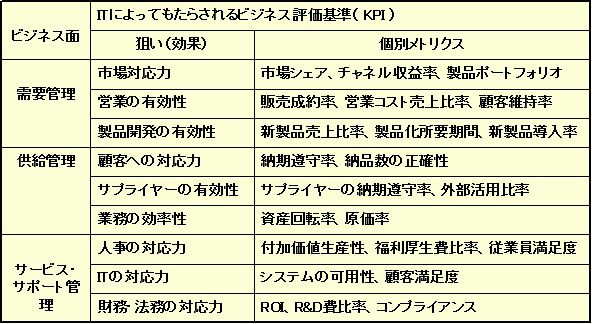

企業活動の最終目的は、主に利益の追求です。本来は、IT投資の直接的な目的が何であれ、投資対効果は、事業収益やシステム導入に起因するキャッシュフローなどの財務指標で評価されるべきでしょう。しかし、IT投資の場合、生産設備などと異なり、システムと財務指標の関係が分かり難いようです。このため、ROI(Return On Investment:投下資本利益率)、NPV(Net Present Value:正味現在価値法)といった定量的(財務的)評価指標に対して、顧客満足度、従業員満足度、製品ポートフォリオ、システムの可用性などの定性的(非財務的)評価指標を必要に応じて組み合わせる必要があります。代表的な定性的評価手法としては、BSC(バランススコア・カード)やベンチマーキングなどがあります。ここではシンプルに表すため、図1のように、需要管理、供給管理、サービス・サポート管理の3つの切り口で、主な指標をまとめてみました。さらに、「ファンクション・ポイント法」や「COCOMO法」も使われる場合があります。ファンクション・ポイント法は、IBMによって1970年ごろに開発されたもので、情報システムの機能数に着目し、開発費用を概算する手法となっています。COCOMO法は、米国のコンサルティング会社によって開発され、システムの難易度や組織の成熟度などコスト要因(コスト・ドライバ)をパラメータとして情報システムの開発コストを計算するコスト算出モデルとなっています。

図1 IT投資の狙いとメトリクス

投資対象システムを分類すると、新規事業創出型、既存事業置換型、インフラ事業型の3つに括ることができます。タイプごとに、採用すべき評価手法が、若干異なります。

新規事業創出型は、新たな事業を展開するための情報システムです。新規事業創出型システムの効果は、「効果=事業収益×IT寄与度」で求められます。IT寄与度とは、新規事業の収益に対してITがどの程度貢献しているかを数値化したもの。事業展開に必要なタスクを、人間分とIT分に分解し、全体に占めるIT分のタスクの割合がIT寄与度となります。

既存置換型は、従来の事業を支援するためのシステムで...