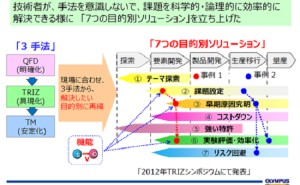

1.品質工学はどんな課題に、どのような効果があるのか

品質工学に興味を持った人から時々「品質工学はどんな課題に適しているのか、そしてどんな効果があるのか」という質問を受けます。

品質工学は、技術開発や製品設計に携わる技術者のための手法です。特定の専門技術を対象としない汎用性の高い手法なので、ほとんどの技術課題に適用可能です。なぜならば、技術者の創造性を高め、技術者の固有技術により改善を行うという思想だからです。その結果、具体的な技術課題の解決にとどまらず、技術力全般の向上や人材育成、さらには品質を低下させずにコストダウンできるという効果も期待できるのです。

2.真のコストダウンとは

品質とは対極にあると考えられているコストダウンについて、説明しておきましょう。一言でコストダウンといいますが、「競争力のないコストダウン」と、「競争力のあるコストダウン」の2種類が存在します。

競争力のないコストダウンとは例えば、生産拠点を人件費の安い地域に移設したり、設計段階で機能を削除、製造時に部品の品質を落とすなどし、コストを下げるやり方です。比較的簡単にできるので即効性はありますが、競合他社もすぐに真似できるますので、継続的な競争力は期待できません。

それに対し、競争力のあるコストダウンは、他社に真似のできない技術を使って品質を高め、その高めた品質レベルからコストダウンする方法です。結果、他社と同等の品質を確保しながら低コストも実現できるため、継続的な競争力が維持できます。

品質とコストは互換性があります。科学技術を工業製品に応用してきた歴史を考えると、一貫して新技術の開発がコストパフォーマンスの向上に寄与しています。白熱電球から蛍光灯、真空管から半導体、ブラウン管テレビから液晶テレビへの転換など枚挙にいとまがありません。

エネルギーの使用効率は飛躍的に向上し、そのおかげで多くの人が普通に快適な生活ができるようになりました。これほど表立ってはいませんが、似たような技術革新は製品内のいたる所で起きています。技術開発が成功すると確実にコストダウンに結び付くのです。

3.汎用性の高い品質工学の対象分野は、広範囲の産業に

技術者は、競争力のないコストダウンに目を奪われずに、基本となる技術開発を重視し競争力のあるコストダウンを目指すべきです。つまり品質工学は、技術力を高めることで高品質・低コストが両立する製品開発を目指しているのです。 そして、それが継続的に行える企業体質の構築が最終目的なのです。

4.誤解されている品質工学

品質工学とは、「SN 比を使う統計解析ツールの一種にすぎない」「直交表を活用する実験計画法だ」と思っている人も多いのではないでしょうか。いままでの説明で分かると思いますが、品質工学は効率化のツールではありません。技術と技術者を育成することで市場での高...