1.実力値を把握し改善向上するには

物流も作業ですから製造会社で行っているものと同等の管理が必要です。管理としましては安全、品質、納期、コストの各分野につきまして重要業績管理指標(KPI)を設定して見ていくことが望ましいでしょう。では、物流に関する管理指標としてどのようなものをお持ちでしょうか。物流は一般的にコストと考えられがちですから「発生した金額」は最低でも把握されているものと思います。

面白いことに製造業の中で生産工程についてはこれら管理指標を設定して日々マネジメントを行っている一方で、物流工程についてはほとんど管理されていないという状態が見受けられます。この要因として次のようなことが挙げられます。

- そもそも物流に関心が無い

- 物流部門が管理技術を持っていない

- 物流部門の人財が薄い

最初の「関心が無い」ということはさびしい限りではありますが現実問題としてあり得ます。日本では昔からあまり物流に関心が寄せられていない歴史があり、その影響を受けている可能性は大いにあるでしょう。物流部門が管理技術を持っていない、物流部門の人財が薄いという二つは「関心が無い」ことの結果であると考えられます。

本来は会社全体で物流の面倒を見ていくことが望ましいと思われますが、物流のことは物流部門でやれ、という考え方も根強く、それでなくても人財が薄い中、なかなかやりたいこともやれないという実態があるのでしょう。

そうは言っても自分たちの実力値を把握し、それを改善向上させていくことは必須です。少しずつでも活動に移していきましょう。取り急ぎ実力値として見ていきたいのが「作業生産性」です。この作業生産性を示すKPIとして次のような例が考えられます。

- 一人一時間あたり運搬量

- 一人一時間あたりピッキング数量

- 一人一時間あたり梱包量

これらのKPIにつきましては現在保有していると思われるデータを使って算出できますので、このあたりから始めてみることをお勧めします。

2.他社との比較はどうするのか

自社だけで実力値を評価することは当然必要なのですが、私たちは経済全体の中で競争をしています。従いまして自社の立ち位置というものが気になる点でありかつ認識しておかなければならない点でもあるのです。物流の実力値を把握するとともにそこで使うKPIは他社との比較ができるようなものにしておくとよろしいのではないでしょうか。

その意味であまり細かいものやマニアックな指標は避けた方がよいかもしれません。単純な指標は「扱った商品の価値」に対する「物流コスト」というものが考えられます。

例えば100万円の価値がある商品を入庫し、出庫し、梱包し出荷したとします。その工程で2万円相当の物流コストがかかったとすればその比率は2%だということになります。ただしここで注意が必要なことがあります。それは扱い商品の種類によってこの比率にはばらつきが出るということです。

高額な化粧品を1㎥出荷した場合と安価なティッシュペーパーを1㎥出荷した場合を考えてみましょう。前者は10万円を超えることはざらにあるでしょう。一方で後者は何千円のレベルです。しかしこれらの商品を取り扱う場合の物流コストには大きな差は出ないと考えられます。それだけでも100倍近い差がついてしまうことが考えられるのです。そこでこのような扱い金額に対する物流コストの比を取る場合には類似商品を扱っている他社と比較することが望ましいのです。

物流実力値を把握するために品質に関する指標を取ることは重要です。物流品質は物流の基礎の基礎ですから最初に把握しておかなければなりませんし、物流専業者であればお客様を安心させるためにも提示することが望ましい指標です。

誤出荷率は物流品質の結果を示す典型的な指標です。お客様へと流出させてしまった不良率と社内で発見された不良率の両方を把握することをお勧めします。

日本の製造業の流出不良率はppmです。つまり百万個出荷した内数個の不良が存在するという計算になります。日本の流通業ではこの10倍くらいの不良が出ていると考えられます。これに対して社内で発見される不良は流出不良の数十倍から百倍くらいありそうです。そこでこの社内不良率を正しく把握し、不良流出を防止する心がけが必要になるのです。

あわせて不良を防止する「要因系」の指標も実力値を認識する上では重要です。たとえば「ポカ除け設置件数」「品質勉強会実施件数」などをきっちりと把握してみてはいかがでしょうか。

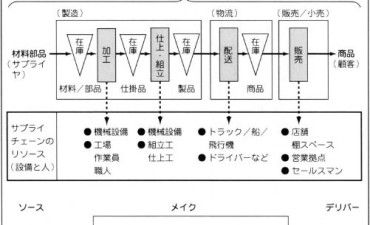

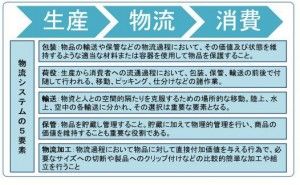

3.物流が中心になってリードタイム短縮と在庫削減するとは

サプライチェーンマネジメント、通称SCMですが、トラックでの輸送や倉庫での在庫保管という物流の重要機能から範囲を広げてサプライチェーンという対象範囲で、これを管理していくことです。この中には調達先のマネジメントやお客様にお届けするまでの業務も含んでいます。後者につきましては通信販売を考えると容易に重要性が理解できると思います。

通信販売は業種としては小売業です。しかし商品を実際にお客様に届ける業務は物流事業者が実施していることが大半ではないでしょうか。配送だけを物流事業者に任せている場合もあれば、倉庫オペレーションまで委託している場合もあるでしょう。この点から通信販売の競争力は物流にあるとも考えられるのです。

一方でサプライヤーを領域に含めた時にそこまでマネジメントできている会社は少ないと思われます。一般的に購入したものはサプライヤーが届けてくれますので関心が薄いのかもしれません。またサプライヤーから購入したものを加工、組立を行うことがありますが、その時の生産指示や在庫の持ち方もサプライチェーンマネ...