『坂の上の雲』に学ぶ先人の知恵(その18)

13. 騎兵の本質

14. 騎兵に防御力を付けた

15. 司馬遼太郎の事前調査と研究

16. ルーズベルト米大統領のショートカット思考

津曲公二 著「坂の上の雲」に学ぶ、勝てるマネジメント 総合法令出版株式会社発行

筆者のご承諾により、抜粋を連載。

続きを読むには・・・

この記事の著者

この記事の著者

津曲 公二

技術者やスタッフが活き活きと輝きながら活動できる環境作りに貢献します。

技術者やスタッフが活き活きと輝きながら活動できる環境作りに貢献します。

この連載の他の記事

現在記事

「人的資源マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る改善を推進するための考え方

経営工学会の機関紙である「経営システム」の2013年1月号に掲載されていた、富士フィルム木内清吾さんの記事「改善遂行のためのSWC思考」は、業務を革新す...

経営工学会の機関紙である「経営システム」の2013年1月号に掲載されていた、富士フィルム木内清吾さんの記事「改善遂行のためのSWC思考」は、業務を革新す...

改善のできる雰囲気は上司が作る 人材育成・組織・マネジメント(その13)

【人材育成・組織・マネジメントの考察 連載目次】 1. 間接部門のプロセス改善とは 2. 現場は全てを物語る 3. 明日の仕...

【人材育成・組織・マネジメントの考察 連載目次】 1. 間接部門のプロセス改善とは 2. 現場は全てを物語る 3. 明日の仕...

中国工場の実状を知る、経営層について 中国工場の品質改善(その12)

【第2章 中国工場の実状を知る】 【経営層について】 前回のその11に続いて解説します。 (3)日系中国工場 日系中国工場...

【第2章 中国工場の実状を知る】 【経営層について】 前回のその11に続いて解説します。 (3)日系中国工場 日系中国工場...

「人的資源マネジメント総合」の活用事例

もっと見る‐能力開発のシステム創り 製品・技術開発力強化策の事例(その48)

◆能力開発のシステム化に必要不可欠の条件。 前回の事例その47に続いて解説します。 (1) 情報伝達の仕組み創り (2) 目標を明確にす...

◆能力開発のシステム化に必要不可欠の条件。 前回の事例その47に続いて解説します。 (1) 情報伝達の仕組み創り (2) 目標を明確にす...

社内コミュニケーションの国際性 トヨタとサムスンの違い(その1)

【トヨタとサムスンの違い 連載目次】 1. 社内コミュニケーションの国際性 2. 企業集団と業態 3. 組織形態と運用について 4. 博士号保...

【トヨタとサムスンの違い 連載目次】 1. 社内コミュニケーションの国際性 2. 企業集団と業態 3. 組織形態と運用について 4. 博士号保...

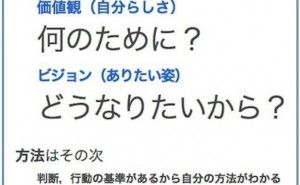

内発的動機づけに必要な要素とは

1. 目的と目標の違い (1) 内発的動機づけに必要な要素、「目的」 内発的動機づけに必要な要素は「自律性」と「熟達...

1. 目的と目標の違い (1) 内発的動機づけに必要な要素、「目的」 内発的動機づけに必要な要素は「自律性」と「熟達...