第1章:企業の成長に不可欠なイノベーション

5.新しい価値創造への対応

新しい価値への対応力もイノベーションには必要です。市場変化のスピードが高速化する中では、これまでのように「一度覇権を握った商品が何もせずに何年も売れ続ける」ことはありえないからです。市場に対して常に新しい価値を提供し続けること、およびそのスピードが求められていることにほかなりません。

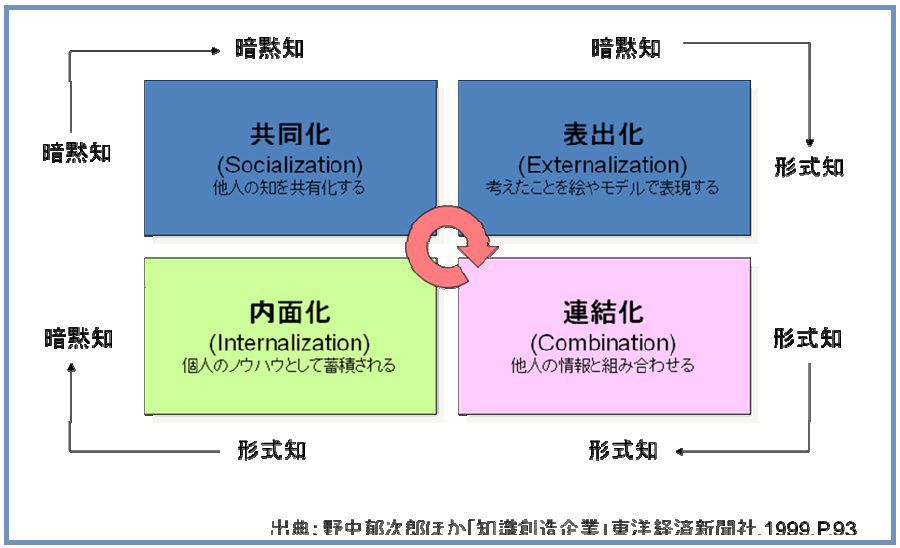

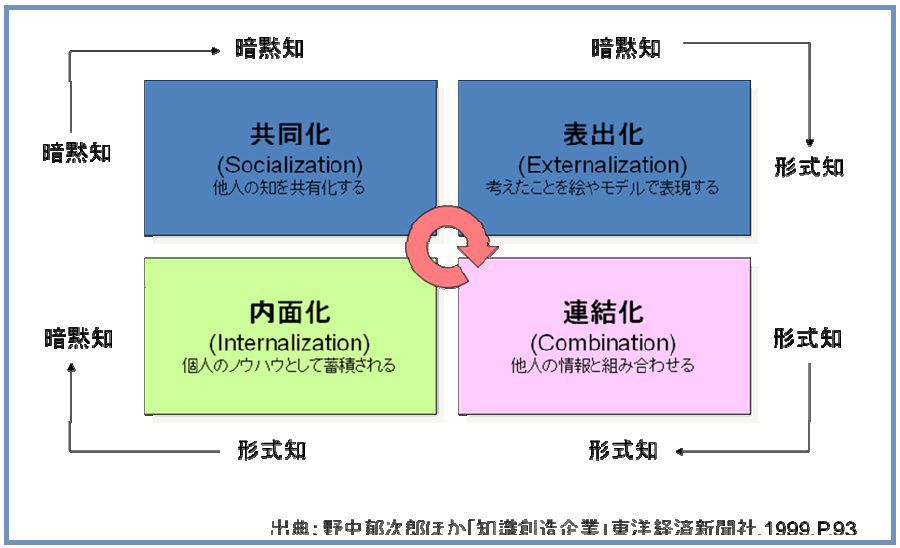

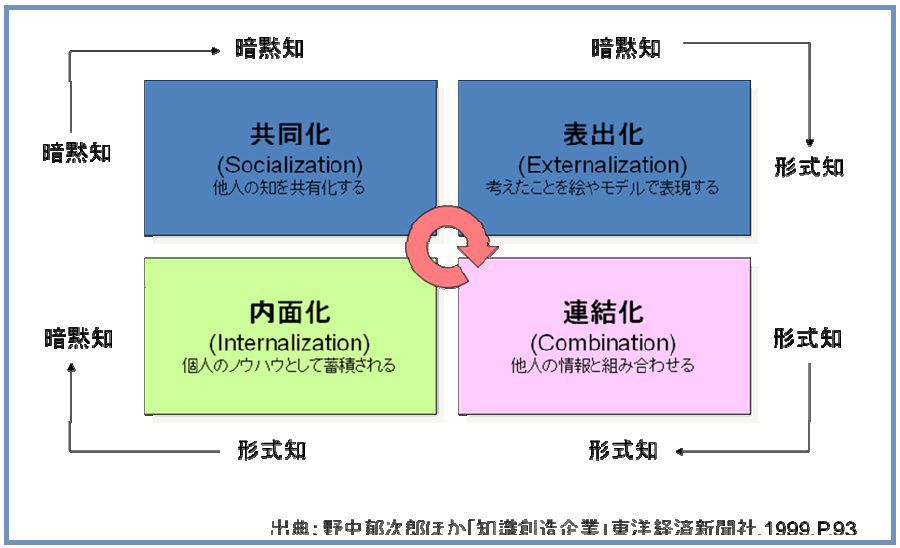

先節で書いたように生物界では「変われるものだけが生き残る」ことができるのですが、これはビジネス界でも同じです。つまり、これまでどおりの勘と経験だけに頼った仕事のやり方、しかも一握りの「仕事のできる(=経験豊富な)人材」に頼った事業運営から変わらないといけないということなのです。野中幾次郎氏は、著書『知識創造企業』などの中で「知識変換モデル」というものを示しています。個人の中に蓄積された暗黙知を組織内で共有できる形式知へ転換し、さらにそれを回転させる仕組みが、知識創造の組織に必要なのです。

ここで問題となるのは、その仕組みを構成するための具体的な「中身」をどうするのかということです。ビジネスの進め方として、「顧客ニーズを的確に掴んで、その実現手段を考え出し、それを商品化/事業化する」という一連の流れがあります。ビジネスが利益を継続的に生み出すことが求められているものである以上は、この流れのどこかで他社に対しての差別化を行う必要があります。他社に対する差別化を図る上で最も重要なコンテンツは「アイデア」であり「コンセプト」です。

ここでいう「アイデア」とはかなり広い意味があります。顧客ニーズを的確に掴む仕組み(たとえばQFD(=品質機能展開)などで明確にした要求事項を更に分析し、既存商品にどういう改善を施す、あるいは新しい仕組みを導入したらいいかが「アイデア」です。図3のように、このアイデアを出す仕組みとして、TRIZトゥリーズは効果的な手法なのです。

図3. 知識変換モデル

◆コラム 【イノベーションを阻害するもの】

どうしてイノベーションがうまくいかないのでしょうか。イノベーションを阻害するものは、私達の周りにたくさんあります。その代表的な例を挙げてみます。

(1)個人の慣習や経験にとらわれてしまう。

これまでやってきた経験に基づいてのみ判断を下してしまう。また、考えられない場合は、創造性を阻害してしまいます。「新しい知見は常にほかの業界や分野からもたらされる」という事実を私達は厳粛に受け止めなければなりません。TRIZトゥリーズでは、個人の経験や知識の中だけでしか考えられないことを“心理的惰性”といいます。

(2) 組織の壁を越えられない

研究開発と商品事業に横たわる溝はもとより、設計部門と生産部門とのセクショナリズムは、往々にしてイノベーションのみならず企業におけるバリューチェーン(直接売上げを生むための価値の連鎖)を寸断してしまいます。知識とは単に一つの部門で得られるものでは決してなく、様々な部門の協力によって得られるものなのです。

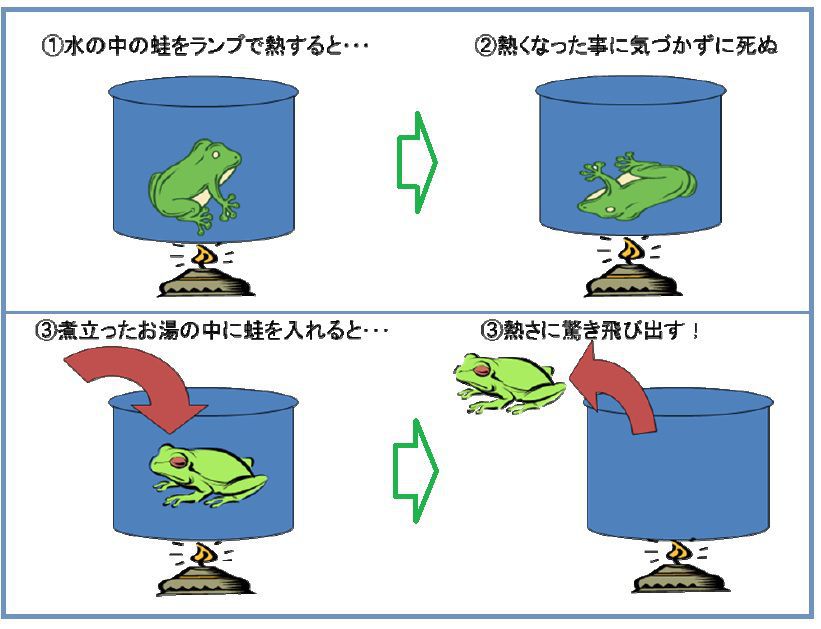

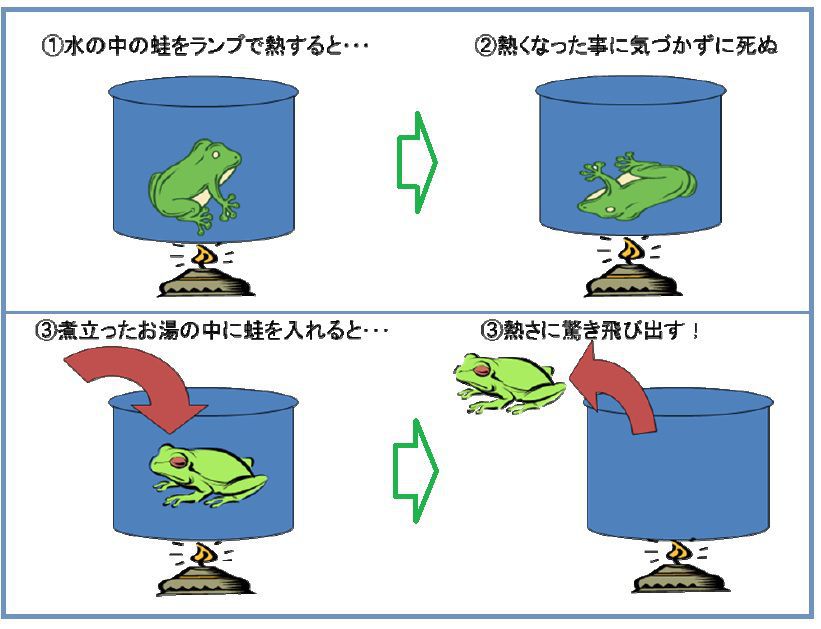

(3) 変化への恐怖と抵抗

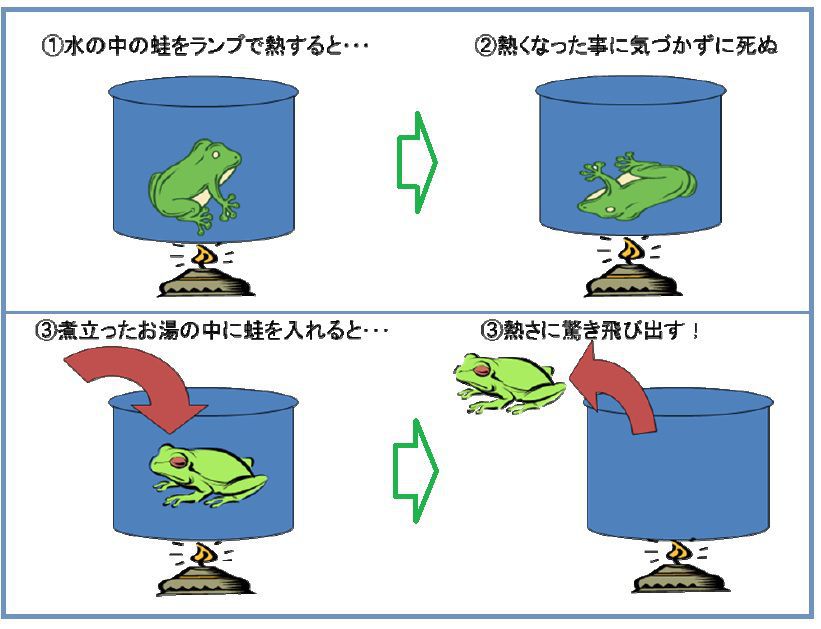

変化することに対する恐怖は誰でもが経験することです。従来のやり方を踏襲していく事は、順調に物事が進み一見すると何の問題もないようですが、実は大きな問題を先送りしているだけなのです。図4の例 にあるように、変化していく環境に気づかないことこそが、本当の恐怖となります。変化するときには必ず何らかのチャンスが生まれます。要は、そこを見つけて獲得することが大切で、変化への抵抗などしているヒマはないはずなのですが・・・。

図4:ビーカーの中の蛙

(4) 方法論への誤解

固有技術と方法論は車の両輪です。別の言い方をすれば「鬼(=固有技術)」と「金棒(=方法論)」なのです。たとえば、バイオリンをいい音で奏でるためには、バイオリンの演奏方法を習得します。方法を学ぶことで固有技術が向上し、強い固有技術があって方法論が更にうまく活用できるのです。

知識をうまく活用するための知識がマネジメントである以上、うま...