第1章:企業の成長に不可欠なイノベーション

1.継続的に利益を生み出す仕組み

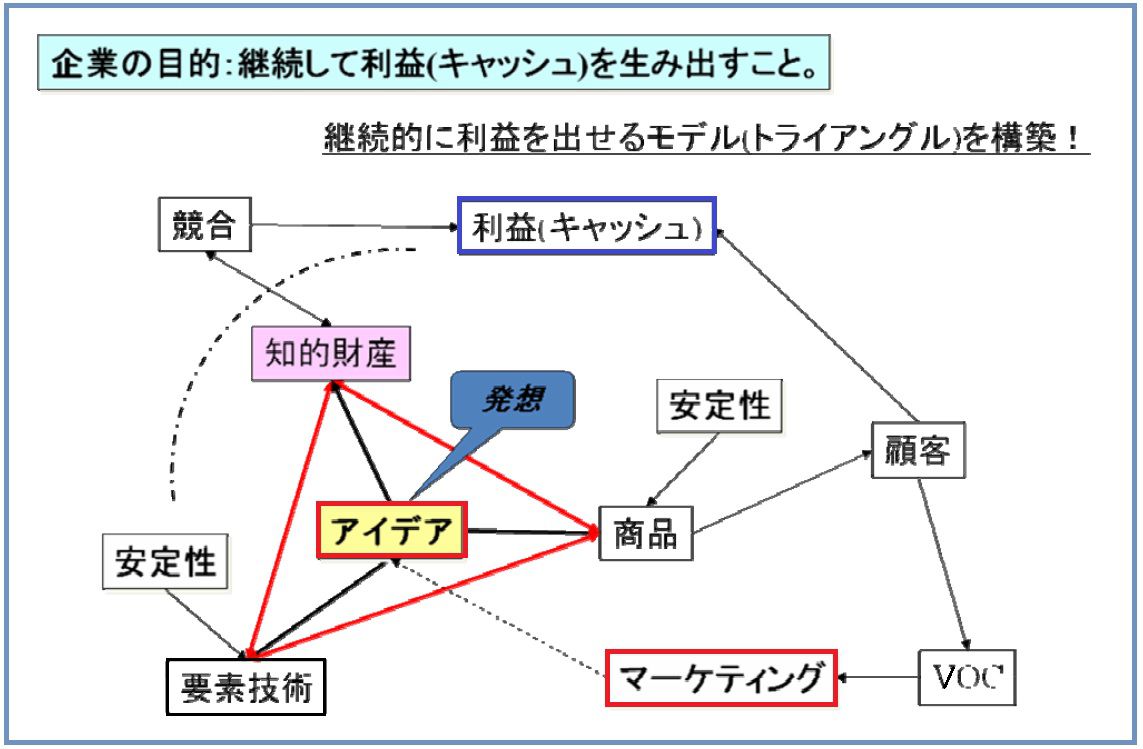

企業が生き残り、成長していくために、必要なものは何でしょうか。それは、「利益=キャッシュ」です。企業が存在していくためには、継続して利益を生み出す仕組み作りが不可欠です。では、利益を生み出すためには何が必要でしょうか。商品でしょうか。 確かに、お客さんに売れる事で利益を上げられますね。現在では知的財産、たとえば特許なども利益の源泉になるでしょう。極端にいえば、お客さん(商品やサービスを購入してくれる相手先)が、魅力を感じるものはすべて利益の源泉になるということなのです。

では、魅力をもつ商品はどのようにすれば得ることができるのでしょうか。「顧客ニーズを集め、仮説を立てて市場の動向を洞察し、顧客が欲しいと思う商品を開発する」。 確かに、そのプロセスをうまく実行することが魅力ある商品を得るために必要なことです。しかし、そうした商品を開発するために大切なことが抜けていませんか。魅力ある商品とは、ただそのプロセスを踏めば開発できるようなものなのでしょうか。

私は、技術者として実際に利益を生み出す商品の開発に関わってきました。現在は、TRIZコンサルタントとして多くの企業の技術開発のお手伝いをさせていただいています。その経験上、「利益(=キャッシュ)」を生み出すために必要な核は「アイデア」であるという結論に至りました。

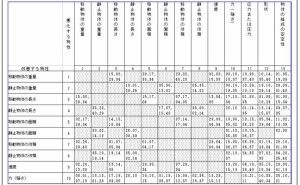

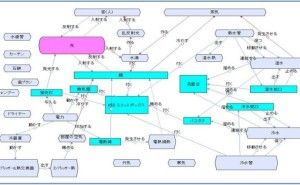

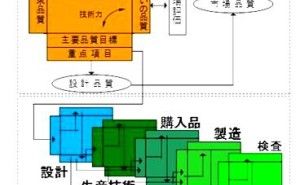

図1:企業が継続的に利益を生み出す仕組み:VOC(顧客の声)

この図から、「アイデアを生み出すことが、利益の源泉になる」という事を理解していただけると思いますが、当然アイデアを生み出すだけではダメなことは当たり前で、アイデアを実現させるためのプロセスも大切です。ソニーブランド確立に貢献した一人である中村末広氏は、その著書『ソニー中村研究所 経営は「1・10・100」』で、「アイデアを生み出すエネルギーが1ならば、それを実現するために必要なエネルギーはそれの10倍、さらに商売として成り立たせるためのエネルギーは100倍必要」だと書いています。はじめの“1”がおろそかにされれば、その後の10倍、100倍のエネルギーが無駄になる可能性あるわけですから、“1”のアイデアはとても大切なのです。その“1”のアイデアを効果的に生み出すのがTRIZです。

●アイデアの種類

・ 顧客ニーズを満足させるためのアイデア

・ 商品が持っている問題を解決させるためのアイデア

・ 他社が気づいていないビジネスモデルのアイデア 等々

2.問題解決スキルの個人依存

アイデアを生み出すうまい方法がある・・…。そう聞いた人の9割は「そんなものあるわけない!」と、眉につばを付けることでしょう。しかし、TRIZは科学的アプローチでアイデアを生み出していきます。先人達の知恵の本質を借用し自分の経験と結合させる事で効果的にアイデアを生み出していけるのです。発想についての方法論は、多くの書籍で紹介されているように、この世の中に星の数ほどもあります。よく知られているものでオズボーンが開発した「ブレインストーミング法」やゴードンによる「シネクティクス法」。日本でも、中山正和の「NM法」や川喜田二郎の「KJ法」などは、世界に誇れる発想法だと思います。こうした様々な「発想の技法」は、基本的には個人の能力や経験に大きく依存するのが現実です。だから、手法としてとても優れており、使えば使うほど上手になるのですが、それらがすべて個人の能力や経験にまかされてしまうのです。

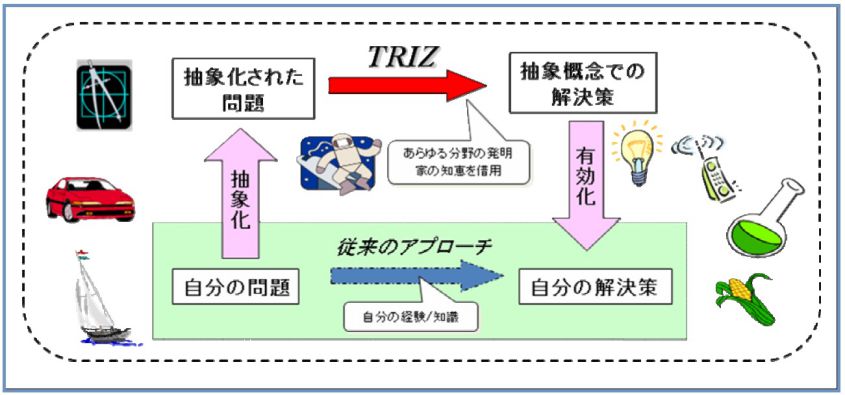

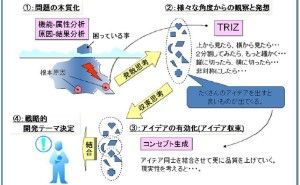

一方、TRIZは発想のベース(世界)を先人達の知識世界にまで広げます。課題を一般化(抽象化)し、過去にあった発明過程の試行錯誤と照らし合わせ、解決策を探るのです。そのため、アイデアの広がりが期待できます。

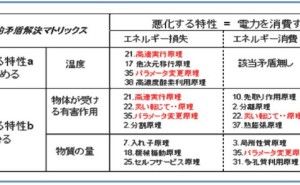

図2:TRIZの基本コンセプト

なお、勘違いしてはいけないのは、TRIZも、その習得に個人ベースでの継続的な努力は必要です。...

企業が生き残り、成長していくために、必要なものは何でしょうか。それは、「利益=キャッシュ」です。企業が存在していくためには、継続して利益を生み出す仕組み作りが不可欠です。では、利益を生み出すためには何が必要でしょうか。商品でしょうか。 確かに、お客さんに売れる事で利益を上げられますね。現在では知的財産、たとえば特許なども利益の源泉になるでしょう。極端にいえば、お客さん(商品やサービスを購入してくれる相手先)が、魅力を感じるものはすべて利益の源泉になるということなのです。

企業が生き残り、成長していくために、必要なものは何でしょうか。それは、「利益=キャッシュ」です。企業が存在していくためには、継続して利益を生み出す仕組み作りが不可欠です。では、利益を生み出すためには何が必要でしょうか。商品でしょうか。 確かに、お客さんに売れる事で利益を上げられますね。現在では知的財産、たとえば特許なども利益の源泉になるでしょう。極端にいえば、お客さん(商品やサービスを購入してくれる相手先)が、魅力を感じるものはすべて利益の源泉になるということなのです。