【教育システムの設計:多能工・技能工人材の育成 連載目次】

どの会社も中身はどうであれ、教育制度はあります。大手企業なら、新人教育をはじめ、専門教育、幹部教育など至れり尽くせりの教育メニューが整備されています。ところが、中小や小規模企業にとって、人材教育は重要と頭でわかっていても毎日の業務に追われ、人手もいない中で、教育訓練などやっているヒマなどない!という現実があります。中途半端な教育を行っても効果はなく、返って時間のムダになってしまい、ISO9000で要求されているからと言って、体裁だけの教育訓練を行っても意味がありません。

では、どうしたら効果のある教育訓練が実施できるでしょうか、現場の即戦力となる人材、世の中で通用する人材を育てるための教育訓練を行うには、教育内容、期間、能力評価の方法などを組み合わせた、「教育の仕組み」を整備する必要があります。これは当たり前の話なのですが、中小企業ではちょっとした工夫が必要です。では順を追って説明しましょう。

1.教育の目的

教育の目的は、会社の未来を担ってくれる人材を育てることにあります。それには、社員一人一人が、自分がどんな人材に育ちたいのかを真剣に考えると同時に成長できるかどうかは、社員自身の自己責任であることを自覚する必要があります。それがあって、初めて会社は、社員が理想像に向けて育っていくための環境を整備し支援することが可能になるのです。

2.教育の対象

教育の対象は以下の通りとし、それぞれの業務に必要な教育項目を決め、計画的に実施します。

・新人(中途採用者)

・パート・アルバイト

・中堅社員

・現場の監督層

3.講師

講師は社長が主に管理監督層の中から任命し、任命された講師は担当する教育カリキュラムを作成し、教育を実施し実施後の理解度の評価を行います。講師に任命された社員は、否が応でもそのカリキュラムについて事前に学習し、体系化して、決められた時間で教えなければなりません。ここで、管理者として、部下を育てると言う、最大の任務である能力が自然と養われるのです。

4.教育計画

社長は、年度初めに教育方針と年間計画を経営方針書の中で明確化し、部門管理者は月間計画を立案し、進捗管理を行います。

5.記録

教育受講者は、教育終了後、受講報告書を作成し部門管理者に提出し、個人別教育記録表に記します。部門管理者は、半年ごとに、部門内の人材マップ(職務履歴、職務能力)を作成、および更新行います。

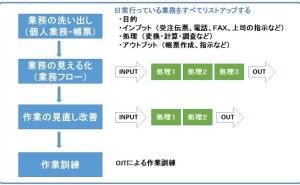

6.教育手段、方法

教育の時間がなかなか取れない忙しい中で、いかに教育の効果を上げていくかをトップおよび管理層は常に考えながら行動します。例を挙げると次のようです。

朝礼・・・・・・・社長の思い、方針、求める人材像などを全社員に浸透させる

OJT・・・・・・・教育計画に沿って実際の業務の中で教育する(実施前5W1H、受講記録作成)

コーチング・・・・身近な問題をテーマに、社長、または部門管理者が定期的に実施する

学習会・・・・・・教育計画に沿って各部門内でテーマごとに相互に学習できる場を設ける

小集団活動・・・・業務上発生する様々な問題を自らの力でまたは上司や他部門の協力を得て解決する

場で、問題解決力を養う

外部研修・・・・・工場見学、外部講師によるセミナーなど

7.教育項目と方法、対象者

(1) 経営方針書の教育

内容:経営方針書の「ビジョン」「年度方針・目標」「経営計画」および「部門別業務計画書」の内容と、経過・結果の教育を行う。

方法:各部門の学習会で部門管理者が教育する。

対象者:部門内社員全員

(2)仕事の基本教育

内容:挨拶、身だしなみ、発声、電話応対、指示命令と報連相、5S、仕事の態度

方法:入社時、入社後半年後、半年以降は適時、部門管理者が教育する

対象者:新人、中途採用者、パート・アルバイト

(3)クレーム対応

内容:応対方法、連絡ルート、緊急処置、原因と対策

方法:クレーム対応フローにより部門管理者が教育する

対象者:部門内社員全員

(4)営業業務教育

内容:業務フロー、顧客リスト、営業活動方法、各種伝票類の作成、保管方法

方法:営業部門内OJTまたは勉強会で営業部門管理者が教育する

対象者:営業部門内全社員

(5)工場業務教育

内容:業務フロー、QC工程図、生産の記録方法、設備の点検・メンテナンス方法、5S、衛生管理

方法:工場部門内OJTまたは勉強会で工場部門管理者が教育する

対象者:工場部門全員

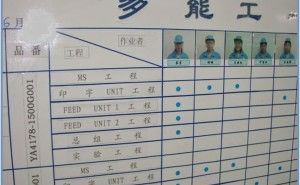

(6)多能工化教育

内容:間接部門業務、工場部門業務複数業務の習得

方法:多能工として必要業務を計画的...

どの会社も中身はどうであれ、教育制度はあります。大手企業なら、新人教育をはじめ、専門教育、幹部教育など至れり尽くせりの教育メニューが整備されています。ところが、中小や小規模企業にとって、人材教育は重要と頭でわかっていても毎日の業務に追われ、人手もいない中で、教育訓練などやっているヒマなどない!という現実があります。中途半端な教育を行っても効果はなく、返って時間のムダになってしまい、ISO9000で要求されているからと言って、体裁だけの教育訓練を行っても意味がありません。

どの会社も中身はどうであれ、教育制度はあります。大手企業なら、新人教育をはじめ、専門教育、幹部教育など至れり尽くせりの教育メニューが整備されています。ところが、中小や小規模企業にとって、人材教育は重要と頭でわかっていても毎日の業務に追われ、人手もいない中で、教育訓練などやっているヒマなどない!という現実があります。中途半端な教育を行っても効果はなく、返って時間のムダになってしまい、ISO9000で要求されているからと言って、体裁だけの教育訓練を行っても意味がありません。