【安全設計手法 連載目次】

- 1. フェールセーフ

- 2. フールプルーフ

- 3. プラスチックのクリープ特性1

- 4. プラスチックのクリープ特性

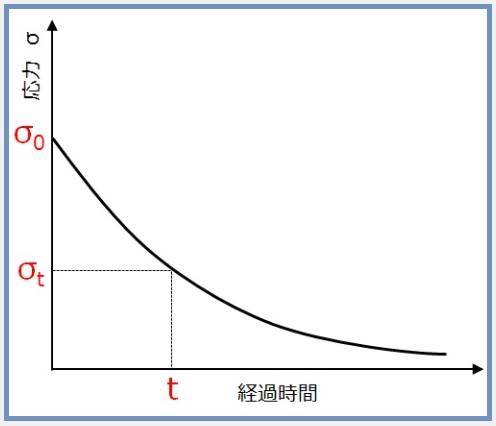

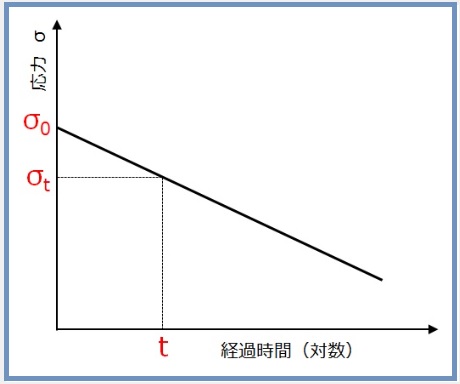

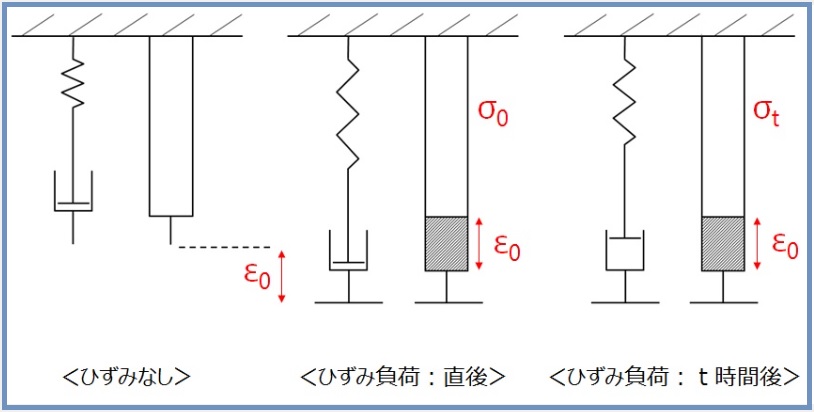

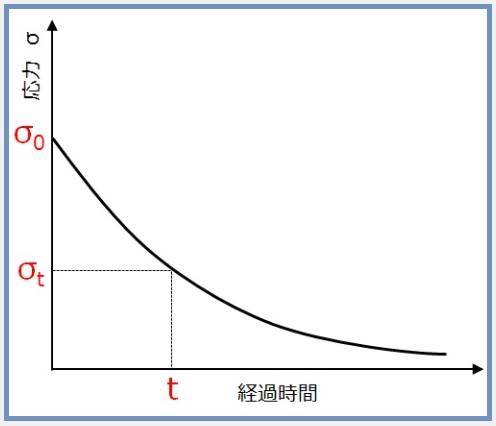

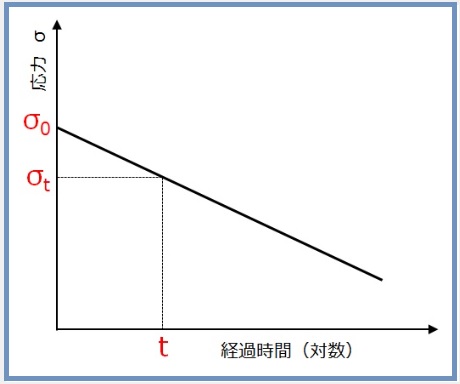

- 5. プラスチックの応力緩和1

- 6. プラスチックの応力緩和2

- 7. プラスチックの応力

- 8. プラスチックのひずみ

- 9. プラスチック製品設計における安全率設定の考え方

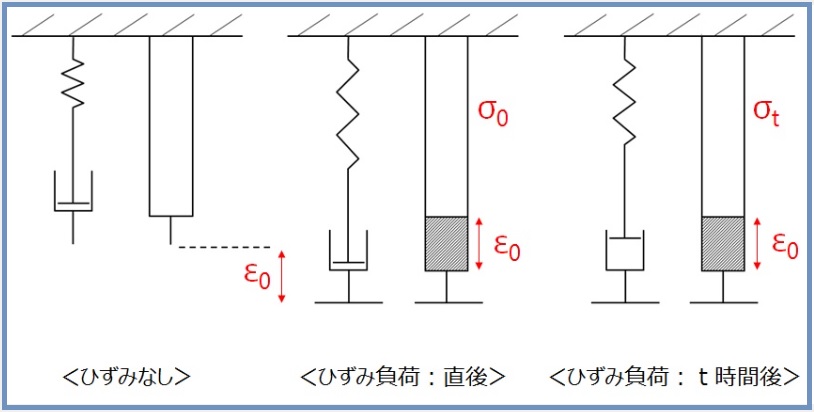

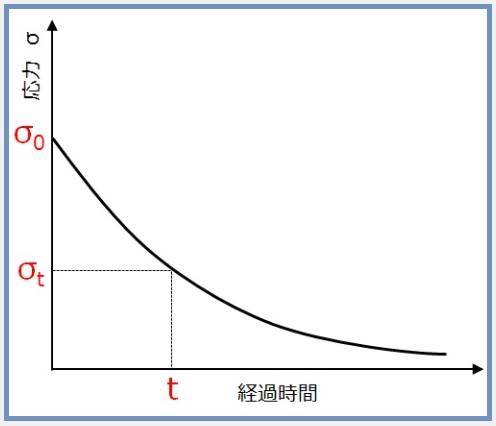

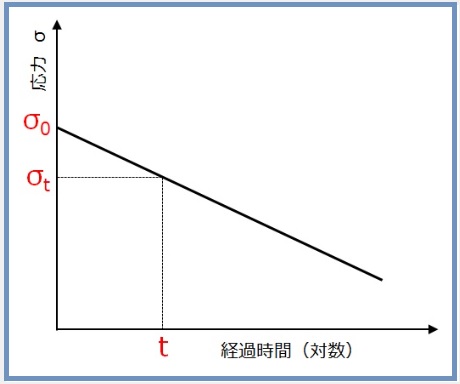

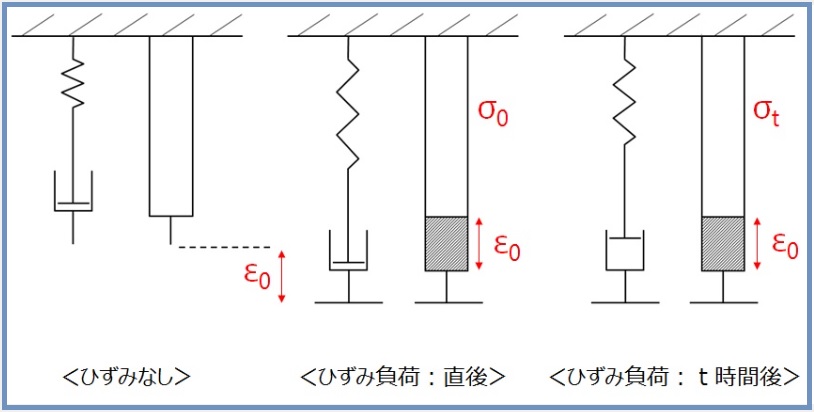

1. 応力緩和とは

2. プラスチックの粘弾性特性と応力緩和

TOP

続きを読むには・・・

田口 宏之

中小製造業の製品設計の仕組み作りをお手伝いします!これからの時代、製品設計力強化が中小製造業の勝ち残る数少ない選択肢の一つです。

中小製造業の製品設計の仕組み作りをお手伝いします!これからの時代、製品設計力強化が中小製造業の勝ち残る数少ない選択肢の一つです。

◆定期整備で故障削減が期待できない理由とは 「工場の設備は、定期的なオーバーホールを行っているから、故障なんてしない!」本当にそうで...

◆定期整備で故障削減が期待できない理由とは 「工場の設備は、定期的なオーバーホールを行っているから、故障なんてしない!」本当にそうで...

ヒューマンエラー(ポカミス)とは、人間が機械や工具を使って作業する場合などで、人間が行うべき作業を適切に行わない事により生じるエラーです。こ...

ヒューマンエラー(ポカミス)とは、人間が機械や工具を使って作業する場合などで、人間が行うべき作業を適切に行わない事により生じるエラーです。こ...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「労働安全」に関するセミナーはこちら! 労働安全に関する取り組みは、職場環...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「労働安全」に関するセミナーはこちら! 労働安全に関する取り組みは、職場環...

♦ ビスから放電 ~ 静電気対策の基本はアース ちょっとの工夫で快適な作業空間に ある会社さんの作業台で静電気の電撃を感じました。おやっ...

♦ ビスから放電 ~ 静電気対策の基本はアース ちょっとの工夫で快適な作業空間に ある会社さんの作業台で静電気の電撃を感じました。おやっ...

事故や不祥事の謝罪で、原因が明瞭に説明される場合は滅多にありません。殆どが曖昧で釈然としない事が多いと感じます。タレントグループの一酸化炭素中毒、緊急搬...

事故や不祥事の謝罪で、原因が明瞭に説明される場合は滅多にありません。殆どが曖昧で釈然としない事が多いと感じます。タレントグループの一酸化炭素中毒、緊急搬...

化学工場でその行為が事故につながる可能性の有無について、リスク見積もりができるかどうかは従業員のセンスに依存する場合が多いようです。 ここでいう...

化学工場でその行為が事故につながる可能性の有無について、リスク見積もりができるかどうかは従業員のセンスに依存する場合が多いようです。 ここでいう...

田口 宏之

田口技術士事務所

中小製造業の製品設計の仕組み作りをお手伝いします!これからの時代、製品設計力強化が中小製造業の勝ち残る数少ない選択肢の一つです。

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします